Bonne fête Beaver, bonne fête Beaver, bonne fête, bonne fête, bonne fête Beaver : Un trop bref coup d’œil sur une icône canadienne, l’avion de brousse de Havilland Canada DHC-2 Beaver, partie 2

Rebonjour, ami(e) lectrice ou lecteur, et bienvenue dans cette seconde et dernière partie de notre trop bref coup d’œil sur une icône canadienne, l’avion de brousse de Havilland Canada DHC-2 Beaver – une partie consacrée au prototype même de cette machine, le Beaver de l’incroyaaable Musée de l’aviation et de l’espace du Canada, à Ottawa, Ontario.

Comme mentionné dans la première partie de cet article, le premier Beaver vole pour la première fois le 16 août 1947, il y a un tout petit peu plus de 75 ans aujourd’hui. Le pilote d’essai en chef de de Havilland Aircraft of Canada Limited (DHC), de Downsview, Ontario, je pense, Russell « Russ » Bannock, né Slowko Bahnuk, est aux commandes.

L’immatriculation de l’avion, CF-FHB, reconnaît la contribution de l’ingénieur Frederick Howard Buller, un ingénieur de DHC mentionné dans la première partie de cet article.

Un autre pilote d’essai de la firme, un gentilhomme mentionné dans un numéro de janvier 2021 de notre blogue / bulletin / machin en fait, George Arthur Neal, prend la relève pour tester le Beaver une fois qu’il est muni de flotteurs.

Afin de stimuler les ventes, un ou quelques pilotes de DHC pilotent le prototype du Beaver muni de flotteurs en Colombie-Britannique. Une fois équipé de skis, l’aéronef fait l’objet de démonstrations en Ontario, Manitoba, Saskatchewan et Alberta.

Pour une raison ou une autre, DHC choisit de vendre le prototype du Beaver plutôt que de le conserver pour de futurs essais. L’acheteur, en mai 1948, est Central British Columbia Airways Limited de Prince George, Colombie-Britannique.

Fait intéressant, DHC fournit à Central British Columbia Airways une paire d’ailes en juillet ou août 1948 lorsqu’elle découvre un problème avec ses méthodes de soudure.

À la fin de février 1953, le Beaver heurte une congère à Stewart, Colombie-Britannique, lorsque son pilote tente de décoller de ce qui s’avère être une piste d’atterrissage temporaire inadaptée. Les cône de queue, stabilisateur horizontal et gouvernails de profondeur subissent des dommages non négligeables. Piloté jusqu’à Prince George pour des réparations, le Beaver est apparemment de retour dans les airs à la fin avril.

À ce moment-là, Central British Columbia Airways avait connu une croissance assez importante, grâce à l’acquisition d’opérateurs petits / relativement petits comme

- Whitehorse Flying Services Limited de… Whitehorse, Yukon,

- Skeena Air Transport Limited de Terrace, Colombie-Britannique,

- Port Alberni Airways Limited de… Port Alberni, Colombie-Britannique,

- Kamloops Air Services Limited de… Kamloops, Colombie-Britannique,

- Associated Air Taxi Limited de Vancouver, Colombie-Britannique, et

- Associated Aero Services Limited de Vancouver.

En mai ou juin 1953, Central British Columbia Airways devient Pacific Western Airlines Limited de Vancouver.

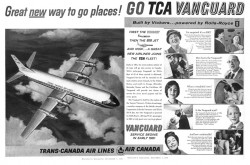

Pacific Western Airlines vit longtemps et prospère. (Bonjour, EG!) De fait, au milieu des années 1980, c’est la plus grande compagnie aérienne de l’Ouest canadien. Elle s’agrandit en février 1987, lorsque sa société mère, PWA Corporation de Calgary, Alberta, acquiert Canadian Pacific Airlines Limited de Vancouver, un cas de Jonas avalant la baleine si je puis me permettre une expression familière. Lignes aériennes Canadien International Limitée de Calgary voit le jour en mars. Cette dernière s’agrandit encore en janvier 1989 avec la prise de contrôle de Wardair Canada Limited de Edmonton.

À son tour, Air Canada Incorporée de Montréal, Québec, gobe graduellement Lignes aériennes Canadien International en 2002-01, ce qui laisse les voyageuses et voyageurs canadiens avec un seul grand transporteur aérien international. Oh, joie, mais revenons au prototype du Beraver, désolé, Beaver.

Début mars 1954, le pilote du Beaver perd le contrôle alors qu’il tente de décoller de… Stewart. L’aéronef quitte la piste d’atterrissage temporaire et cahote sur un terrain accidenté. Le fuselage arrière subit de lourds dommages. De fait, il aurait plié vers le haut à un angle d’environ 45 degrés. Expédié à Vancouver pour des réparations, le Beaver est apparemment de retour dans les airs à la fin mars.

Pacific Western Airlines vend le Beaver à Northward Aviation Limited de Edmonton, Alberta, en mars 1962.

Northward Aviation vend le Beaver à B & B Aviation Limited de Edmonton en avril 1968. Cette dernière loue l’aéronef à

- Laurentian Air Services Limited de Ottawa, en 1968,

- North Canada Air Limited (Norcanair) de Prince Albert, Saskatchewan, en 1969-70,

- Gateway Aviation Limited de Richmond, Colombie-Britannique, en 1970, et

- Norcanair, en 1971.

B & B Aviation vend le Beaver à Norcanair en avril 1972.

Avant que j’oublie, conformément à une modification des règles et règlements canadiens sur l’immatriculation des aéronefs, le CF-FHB devient le C-FFHB en février 1975.

En janvier 1977, une Norcanair quelque peu embarrassée informe apparemment Transports Canada que la plaque d’identité du Beaver, objet historique s’il en est, a été volée. DHC accepte volontiers de fournir à la firme une nouvelle plaque d’identité.

À un moment donné en 1979, à moins que ce ne soit en 1980, Norcanair ainsi que le Musée national des sciences et de la technologie, à Ottawa, et / ou la Collection aéronautique nationale, comme le Musée de l’aviation et de l’espace du Canada est connu à l’époque, également à Ottawa, commencent à discuter la vente éventuelle du Beaver. La dite vente est conclue en juillet 1980.

Ce même mois, un équipage / pilote de Norcanair livre le Beaver à Sault Ste Marie, Ontario. Le susmentionné Neal le pilote de là à Ottawa peu de temps après. Le pilote en chef de la Collection nationale aéronautique, un poste qu’il occupe jusqu’en 1991, est assez surpris de découvrir que le moteur du Beaver ne délivre pas sa pleine puissance. L’état général de l’aéronef peut, je répète peut, aussi être un tantinet surprenant.

Le dernier atterrissage du premier Beaver, un amerrissage en fait, sur la rivière des Outaouais, près des hangars de l’époque de la Seconde Guerre mondiale qui abritent les aéronefs de la Collection aéronautique nationale, s’avère être un défi. Le soleil se couche à ce moment-là et il n’y a pour ainsi dire aucune vague sur l’eau.

Le Beaver est réimmatriculé en tant que CF-FHB à un moment donné au cours de l’été 1980.

Exposé dans un des hangars qui abrite la Collection aéronautique nationale, une collection qui devient le Musée national de l’aviation en septembre 1982 d’ailleurs, le Beaver est déplacé à son emplacement actuel, dans le nouveau bâtiment principal de ce musée national, l’actuel Musée de l’aviation et de l’espace du Canada, en 1988. Il est là depuis lors.

En octobre 1982, la Société canadienne des postes émet une sous-série de 4 avions de brousse dans sa série consacrés aux aéronefs. Un de ceux-ci montre le Beaver du musée alors qu’il porte les couleurs de Norcanair.

Le peinture utilisée pour réaliser ce timbre, et tous les autres timbres de la série d’ailleurs, est une œuvre de Robert William Bradford, à l’époque directeur par intérim du Musée national des sciences et de la technologie, l’actuel Musée des sciences et la technologie du Canada, une institution frère / sœur du Musée de l’aviation et de l’espace du Canada.

Cet excellent gentilhomme mentionné à quelques / plusieurs reprises dans notre blogue / bulletin / machin depuis février 2018 est un des plus grands peintres de l’air canadiens.

Bonne fête Beaver!

D’autres histoires par

![Un bloc de photographies montrant quelques-unes des personnes impliquées dans le bombardement des bélugas de l’estuaire et du golfe du fleuve Saint-Laurent. Anon., « La chasse aux marsouins [sic]. » Le Devoir, 15 août 1929, 6.](/sites/default/files/styles/thumbnail_7/public/2024-09/Le%20Devoir%2015%20aout%201929%20page%206.jpg?h=584f1d27&itok=TppdLItg)

![Peter Müller aux commandes [sic] du Pedroplan, Berlin, Allemagne, mars 1931. Anon., « Cologne contre Marseille – Le mystère du ‘Pédroplan.’ [sic] » Les Ailes, 2 avril 1931, 14.](/sites/default/files/styles/thumbnail_7/public/2021-04/Les%20Ailes%202%20avril%201931%20version%20big.jpg?h=eafd0ed4&itok=WnBZ5gMf)

![Un des premiers de Havilland Canada Chipmunk importés au Royaume-Uni. Anon., « De Havilland [Canada] DHC-1 ‘Chipmunk.’ » Aviation Magazine, 1er janvier 1951, couverture.](/sites/default/files/styles/thumbnail_7/public/2021-01/Aviation%20magazine%201er%20janvier%201951%20version%202.jpg?h=2f876e0f&itok=DM4JHe5C)