« La bombe qui tuera le marsouin » – Un usage choquant de la puissance aérienne dans le Québec de l’entre-deux-guerres : Le bombardement des bélugas du fleuve Saint-Laurent, partie 1

Est-ce que le titre de cette édition de notre blogue / bulletin / machin et la légende de la photographie que vous venez de voir vous ont choqué(e), ami(e) lectrice ou lecteur? J’en suis fort aise. C’était en effet mon intention.

Cet épisode pour le moins choquant de l’histoire de l’aviation québécoise / canadienne commence de manière indirecte en France au plus tard en décembre 1918, je pense.

C’est en effet à cette époque que Louis Marie Adolphe Olivier Édouard Joubin, un zoologiste français basé à Paris, France, plus précisément un professeur à l’Institut océanographique et titulaire de la chaire de malacologie au Muséum national d’histoire naturelle, suggère, dans une note publiée dans le Bulletin de l’Institut océanographique, d’effectuer un certain de nombre de vols d’essais pour confirmer son idée selon laquelle un hydravion pourrait détecter des poissons de taille moyenne en eau peu profonde de même que des bancs de poissons plus petits en haute mer. Des informations concernant la position des dits poissons serait alors transmise aux flottes de pêche.

Pour répondre à la question que vous apprêtiez à me poser, ami(e) lectrice ou lecteur, la malacologie est la branche de la zoologie consacrée à l’étude des mollusques (calmars, escargots, huitres, palourdes, pieuvres, etc.). (Bonjour, EP!)

Ayant entendu parler de la suggestion en question, le commandant d’un Centre d’aviation maritime de l’Aéronautique maritime, une division de la Marine nationale, le lieutenant de vaisseau Jules Auguste Jean Pouyer, informe Joubin qu’un équipage d’avion ou hydravion peut bel et bien voir des bancs de thons, sardines et crevettes rouges.

Agissant selon ces résultats ou de manière indépendante, un chercheur du United States Bureau of Fisheries du United States Department of Commerce prend l’air à bord d’un hydravion de la United States Navy en juillet 1919. Alors qu’il vole non loin des côtes du New Jersey, William W. Welsh rapporte que des poissons invisibles du pont d’un bateau de pêche sont parfaitement visibles, et ce même si ceux-ci nagent à une assez grande profondeur.

Au moins un vol similaire peut, je répète peut, se dérouler sur la côte Atlantique des États-Unis vers septembre ou octobre 1919. Ceci étant dit (tapé?), c’est entre juin et octobre 1920 que 2 hydravions de la United States Navy effectuent des vols plus ou moins réguliers non loin des rives de l’océan Atlantique.

Contactée par le United States Bureau of Fisheries, la United States Navy accepte de fournir des informations aux pêcheurs américains qui opèrent dans les océans Pacifique et Atlantique. Deux hydravions basés en Californie effectuent un premier vol vers la mi-décembre 1919, par exemple. Ils détectent deux bancs de poissons en moins de 15 minutes. Alerté par deux messages radio, le capitaine d’un petit navire de guerre amarré dans le port de San Diego, Californie, informe des pêcheurs qui s’empressent de prendre la mer.

Les vols d’hydravions (sur les deux côtes?) se poursuivent avec plus ou moins de régularité jusqu’en 1920 ou 1921, jusqu’à ce que des aéronefs civils prennent la relève en fait.

Une brève digression si vous me le permettez. Votre humble serviteur se demande si les hydravions militaires en question sont des Curtiss HS-2L, un type de machine volante présent dans la collection de classe mondiale du Musée de l’aviation et de l’espace du Canada, à Ottawa, Ontario. Enfin, passons.

Contactée par le Board of Fish and Game Commissionners de la Californie, la United States Navy accepte de fournir un de ses dirigeables à enveloppe souple pour au moins un vol expérimental, en septembre 1920.

Comme vous pouvez l’imaginer, la France et les États-Unis ne sont pas les seuls endroits où l’aviation semble destinée à jouer un rôle dans l’exploitation des ressources marines.

Vers la fin de 1921 ou le début de 1922, par exemple, au moins un hydravion de la Royal Air Force (RAF) effectue un certain nombre de vols expérimentaux de détection de bancs de harengs en mer du Nord.

En juillet et / ou en août 1924, un trio d’hydravions de la RAF effectue un certain nombre de vols expérimentaux de détection de bancs de harengs au large des côtes de l’Écosse, en mer du Nord, et ce à la demande du Scottish Fishery Board. Des membres de cet organisme gouvernemental participent à ces vols en tant qu’observateurs, mais il y a plus encore.

Un aviateur québécois et vétéran de la Première Guerre mondiale, Kenneth Edgar Clayton-Kennedy, né Kennedy, propose d’utiliser des aéronefs pour appuyer la chasse aux phoques qui se déroule près des côtes de Terre-Neuve, et ce dès 1920, voire même 1919.

Quant à lui, le gouvernement de ce dominion espère quant à lui utiliser pour ce faire 2 de ses 4 dirigeables à enveloppe souple, un cadeau du gouvernement britannique dont il prend possession en novembre 1920.

Au moins un vol d’essais effectué en janvier 1921 démontre toutefois hors de tout doute que ces petits aérostats ne peuvent pas tenir tête aux vents violents qui soufflent souvent à Terre-Neuve. Le gouvernement de ce dominion renonce à utiliser ses dirigeables au plus tard au tout début de février.

Clayton-Kennedy, quant à lui, se voit écarter du projet qu’il avait lancé vers le début de 1921. Le scepticisme des firmes impliquées dans la chasse aux phoques et divers problèmes financiers expliquent cet évincement.

Un aviateur australien et vétéran de la Première Guerre mondiale, Frederick Sidney Cotton, prend le relais. Il effectue son premier vol d’observation en mars 1922. Le scepticisme du gouvernement terre-neuvien et des firmes impliquées dans la chasse aux phoques est toutefois tel que l’information concernant l’état des glaces et la position du principal troupeau de phoques est ignorée.

Remarquez, la somme d’argent que Cotton souhaite obtenir en échange de la dite information est assez impressionnante : 40 000 $, soit environ 710 000 $ en devises de 2024, ce qui n’est pas de la petite monnaie.

Le résultat du scepticisme est prévisible : les navires et leurs capitaines se retrouvent prisonniers des glaces, plus ou moins loin des phoques, qui ne sont pas inquiétés. Pis encore, les firmes impliquées dans la chasse ne payent Cotton pour ses services qu’avec une réelle réticence.

Le scepticisme des firmes et capitaines ne présentant aucun signe de diminution, Cotton jette l’éponge et quitte Terre-Neuve en août 1923.

Au printemps 1924, le pilot terre-neuvien et vétéran de la Première Guerre mondiale Roy Stanley Grandy a davantage de chance. Lui et son avion léger Avro Baby muni de skis accompagnent en effet la flotte de chasse. Exaspéré par le peu de succès des chasseurs, le capitaine du SS Eagle consent à utiliser une grue du navire pour placer l’aéronef sur la glace, permettant ainsi à Grandy de décoller. Celui-ci ne tarde pas à trouver un important troupeau de phoques.

Surprises par ce succès mais toujours sceptiques, les firmes impliquées dans la chasse aux phoques consentent à laisser Grandy accompagner la flotte en 1925. Les vols qu’il effectue cette année-là convainquent tous les sceptiques.

Croiriez-vous que le susmentionné Baby est l’aéronef complété en 1921 afin d’accompagner la dernière expédition vers l’Antarctique dirigée par l’explorateur anglo-irlandais sir Ernest Henry Shackleton? Ou que l’absence de certaines pièces vitales, dit-on, clouent cette machine au sol une fois sur place? Je ne plaisante pas, mais je digresse.

L’aviateur canadien d’origine écossaise Colin Spencer “Jack” Caldwell reprend par la suite la mission de repérage des phoques. Un avion léger / privé Avro Avian similaire à celui qui est montre au formidable Musée de l’aviation et de l’espace du Canada remplace le Baby en 1928.

Comme vous pouvez l’imaginer, les efforts de Clayton-Kennedy, Cotton, Grandy et Caldwell sont à ce point fascinants qu’ils mériteraient une recherche poussée, mais pas aujourd’hui. Désolé. Revenons en France, en 1921.

Cette année-là, le susmentionné Joubin charge Henri Heldt, directeur de la Station aquicole de Boulogne-sur-Mer, près de… Boulogne-sur-Mer, France, un établissement de recherche de l’Office scientifique et technique des pêches maritimes, de précéder à de nouveaux vols d’essais consacrés à l’observation de bancs de poisson.

Heldt prend l’air vers la fin août, à bord d’un dirigeable à enveloppe souple d’un Centre d’aérostation maritime de l’Aérostation maritime, une division de la Marine nationale. Des dauphins (ou marsouins?) et deux bancs de sardines sont rapidement détectés.

Heldt prend l’air de nouveau au tout début de septembre, à bord d’un aéronef, un avion en fait, d’une firme spécialisée dans le travail aérien, la Compagnie aérienne française. Il détecte encore une fois des sardines.

Des équipages de dirigeables d’un Centre d’aérostation maritime de l’Aérostation maritime vont effectuer des vols d’observation piscicole au moins jusqu’en juin 1925.

Mais qu’en est-il des bélugas, demandez-vous, ami(e) lectrice ou lecteur? Une bonne question. De fait, votre humble serviteur tient à dire clairement que j’entends vos préoccupations et frustrations.

Avant d’entrer dans le vif du sujet, permettez-moi toutefois de préciser que le terme béluga utilisé dans cet article n’a rien à voir avec le caviar de béluga. Ce béluga-là, également connu sous le nom de bélouga, béluga européen et grand esturgeon, est le plus long et le plus lourd poisson d’eau douce au monde. Croiriez-vous qu’une femelle fort âgée capturée dans l’empire russe en 1827 mesurait environ 7.2 mètres (environ 23 pieds 8 pouces) de long et pesait environ 1 570 kilogrammes (environ 3 250 livres)? Wah!

Soit dit en passant, l’esturgeon d’Europe, très rare sur la côte Atlantique française avant la Première Guerre mondiale, est un cousin du grand esturgeon, tout comme l’esturgeon noir d’Amérique, également connu sous les noms d’esturgeon atlantique, esturgeon de mer, esturgeon escargot et esturgeon guindé, présent en sol québécois.

Pour répondre à la question qui se condense peu à peu dans votre petite caboche, les esturgeon d’Europe, esturgeon noir d’Amérique et grand esturgeon sont des poissons de fond édentés avec une mauvaise vue qui se nourrissent de crustacés, mollusques et poissons plus ou moins gros. Des monstres marins ce ne sont certes pas.

Ceci étant dit (tapé?), votre humble serviteur admettra volontiers qu’une rencontre imprévue avec un esturgeon d’environ 7.2 mètres (environ 23 pieds et 8 pouces) de long dans les eaux troubles d’une rivière m’aurait donné une sacrée peur, mais je digresse.

Permettez-moi par ailleurs de préciser que le terme béluga, en anglais beluga whale, qui nous concerne aujourd’hui n’est que rarement utilisé dans le Québec des années 1920 pour décrire des animaux présents dans les eaux locales. Les pêcheurs, politiciens et journalistes parlent (tapent?) pour ainsi dire exclusivement de marsouins, très rarement qualifiés de marsouins blancs.

Et le fait est que le béluga est bel et bien un cousin du marsouin et non pas un poisson, comme l’affirme fréquemment la presse québécoise des années 1920. Ce cétacé de couleur blanche à l’âge adulte pouvant mesurer jusqu’à environ 5.5 mètres (environ 18 pieds) de long, est présent dans l’estuaire ou le golfe du Saint-Laurent, selon les saisons. Cet animal est présent en ces lieux depuis plus de 10 000 ans.

En dépit de ce qu’affirment des pêcheurs vivant en Bretagne et Normandie au cours des années 1910 et 1920, le béluga n’est pas présent le long des côtes françaises. Il s’agit en effet d’un cétacé des régions subarctiques et arctiques.

Cette absence n’empêche cependant pas les dits pêcheurs de honnir le béluga. Celui-ci déchire les filets et accapare le poisson, affirment-ils. De nombreux pêcheurs se plaignent amèrement et fréquemment de l’absence d’action de la part des autorités. Remarquez, rares semblent être les pêcheurs qui semblent mentionner que la bête qui nuit à leur gagne-pain et afflige leurs familles est de couleur blanche. Un détail.

Des patrouilles effectuées entre le début des années 1910 et la fin des années 1920 par de petits navires parfois munis de canons légers ou fusils lance-harpons ne reviennent pas au port avec des bélugas morts. Quelques filets mis en place vers 1920-21 ne capturent pas non plus un seul de ces pillards. Cela n’a rien de surprenant, répliquent les pêcheurs, le béluga est bien trop futé pour se laisser prendre, ou abattre.

Au risque de dépasser les limites du bon goût, votre humble serviteur serait tenté de mentionner que bien des cryptozoologistes utilisent les mêmes arguments pour justifier l’absence de preuves tangibles de l’existence de leur bibite préférée, le sasquatch ou le yéti par exemple. Trop controversé, affirmez-vous, ami(e) lectrice ou lecteur? Vous avez probablement raison. Je vais résister à la tentation.

Oserai-je par ailleurs me demander si les autorités françaises accordent beaucoup de crédit aux déclarations des pêcheurs concernant le Bonhommes Sept Heures aquatique qu’est le béluga? Trop controversé, affirmez-vous de nouveau, ami(e) lectrice ou lecteur? Vous n’êtes pas du tout marrant(e), vous savez.

Incidemment, certains parmi les dits pêcheurs semblent recevoir des fusils de gros calibre pour tuer leur Bonhommes Sept Heures aquatique.

Croiriez-vous qu’un éminent zoologiste / professeur français, Yves Marie Delage, propose vers 1919-20 de distribuer des tubes de poison aux pêcheurs qui les inséreraient dans des sardines? On croit rêver.

Toutes ces tentatives d’enrayer le fléau ne donnent aucun résultat probant, ce qui n’est guère surprenant étant donné l’absence totale de bélugas dans les eaux françaises.

Et vous avez une question, n’est-ce pas, ami(e) lectrice ou lecteur un tant soit peu perplexe? Si les bélugas ne sont pas à l’origine de la crise qui affecte les pêcheurs français, qu’est-ce qui l’est? Une bonne question. Une surpêche n’est probablement pas à exclure.

Avant que je ne l’oublie, il va sans dire que les dauphins qui hantent les eaux normandes et bretonnes n’ont jamais volontairement bousillé de filets de pêcheurs. Rien n’empêche qu’au moins 3 500 (!) d’entre eux périssent entre 1921 et 1925, victimes de l’hostilité de pêcheurs français désespérés en quête de boucs émissaires.

Est-il nécessaire de mentionner le nombre colossal de requins massacrés dans les eaux américaines dans les jours, semaines, mois et années qui suivent la grande première du très populaire long métrage américain Les dents de la mer, en juin 1975? C’est bien ce que je pensais. En guise de comparaison, il y a eu environ 10 décès connus causés par environ 70 attaques de requins non provoquées connues en 2023, et ce dans le monde entier.

C’est à se demander si, par sa nature même, Homo sapiens n’est pas un singe tueur. Enfin, passons.

Les plaintes des pêcheurs normands et bretons se poursuivant au fil des mois, Charles Daniélou, un député représentant une région côtière de la France, la Bretagne, à la Chambre des députés et sous-secrétaire d’état aux Ports, à la Marine Marchande et aux Pêches, demande, en février 1926, à la Marine nationale de réaliser des vols expérimentaux de chasse aux marsouins et bélugas au large des côtes bretonnes.

Les aviateurs navals français veulent bien coopérer autant que possible, mais certains d’entre eux se demandent peut-être si leurs bombes ne vont pas causer davantage de dommages aux bancs de poissons et casiers de homards qu’aux bancs de marsouins et bélugas.

Quoiqu’il en soit, un hydravion est mis à la disposition des pêcheurs en février 1927. Tout capitaine qui voit des marsouins ou bélugas est invité à hisser un grand pavillon au sommet du mât de son navire. Si l’équipage de l’hydravion le voit, il se rend sur place afin de bombarder les cétacés.

Et oui, il va de soi que le capitaine du bateau de pêche doit obligatoirement quitter les lieux avant que le bombardement ne commence.

Si les pêcheurs apprécient le coup de bombe, euh, de main, désolé, désolé, tout en se demandant si les explosions pourraient faire fuir le poisson, le fait est qu’ils apprécient beaucoup moins l’obligation de quitter les lieux de pêche. Leur opposition à cette obligation est en fait telle qu’ils décident très fréquemment, dit-on, de ne pas faire le signal convenu si des marsouins ou bélugas se pointent le bout du museau.

Croiriez-vous que des bélugas pointent le bout de leur museau dans au moins 3 œuvres littéraires françaises bien mineures parues au Canada entre 1922 et 1927? Plus précisément,

- dans une nouvelle dramatique, « Le banc de la mort, » de l’écrivain / journaliste français Jean-Marie Joseph Mauclère, parue dans un numéro de novembre 1922 du quotidien Le Devoir de Montréal, Québec,

- dans un feuilleton, « Les filets bleus, » de l’écrivain / journaliste français Lucien Delpon de Vissec, paru dans des numéros de janvier et février 1926 du quotidien Le Droit d’Ottawa, et

- dans une nouvelle sentimentale, « Le bon secours, » de l’écrivain français Georges Fontaine de Bonnerive, mieux connu sous son nom de plume, Georges de Lys, parue dans un numéro de novembre 1927 du magazine hebdomadaire Le Samedi, de Montréal.

Dans tous les cas, les bélugas en question sont des animaux honnis par les pêcheurs. Ils dévorent le poisson et / ou déchirent les filets.

Ayant échappé à une tempête, un des pêcheurs de de Vissec s’exclame même que « Je voulais pas que nous laissions notre peau aux bélugas, qui n’ont pas de meilleur morceau que la viande de pêcheur. » Ses compagnons ne veulent pas davantage laisser leur peau aux anges de mer, bigorneaux, crabes, etc.

Est-il nécessaire de rappeler qu’aucun béluga qui se respecte n’a développé la moindre affinité pour la chair humaine? C’est bien ce que je pensais, mais passons aux bélugas québécois.

Enfin, dites-vous, ami(e) lectrice ou lecteur? Enfin!? Je vais laisser passer ce petit commentaire sarcastique, mais seulement cette fois-ci.

Aux dires d’un texte du journaliste québécois et rédacteur en chef du quotidien Le Devoir, Omer Héroux, paru dans un numéro du début août 1929 de ce même quotidien, un texte publié 2 jours plus tard par un hebdomadaire de Montréal, Le Bulletin des agriculteurs,

Depuis une dizaine d’années, les marsouins [sic] ont fort mauvaise presse. Tout le monde paraît les tenir responsables de la crise dont souffre actuellement, en particulier, les pêcheurs de la Côte-Nord. Car les marsouins [re-sic] sont de terribles voraces.

Avant d’aller plus loin, permettez-moi de préciser que, si les « marsouins » peuvent avoir fort mauvaise presse depuis 1919 environ, date de l’observation de très grands bancs, c’est vraiment à partir de 1926 qu’ils font parler d’eux au Québec, mais revenons au texte paru dans Le Devoir.

Aux dires de Héroux, des autopsies pratiquées sur des « marsouins » auraient démontré que ces animaux dévorent au moins environ 45 kilogrammes (environ 100 livres) de poisson par jour. Compte tenu du fait que chaque « marsouin » passe en moyenne environ 200 jours dans le fleuve Saint-Laurent, la consommation annuelle moyenne de poisson par tête de cétacé est d’environ 9 075 kilogrammes (environ 20 000 livres).

Aux dires d’hommes sérieux dont le nom n’est toutefois pas mentionné, il y aurait environ 100 000 « marsouins » dans l’estuaire et / ou le golfe du fleuve Saint-Laurent.

Aux dires de Héroux, ces animaux, qualifions-les de bélugas à partir de maintenant si vous n’y voyez pas d’objection, consommeraient ainsi plus de 905 000 tonnes métriques (environ 895 000 tonnes impériales / environ 1 000 000 tonnes américaines) de poisson par an. Un chiffre absolument effarant et totalement ridicule.

En effet, le total des captures des pêcheurs canadiens œuvrant dans les océans Atlantique et Pacifique pour l’année 1929, toutes espèces comprises, est d’environ 480 000 tonnes métriques (environ 475 000 tonnes impériales / environ 530 000 tonnes américaines). Ce qui revient à dire que, aux dires de Héroux, les bélugas québécois consomment près de 2 fois plus de poissons que tous les pêcheurs canadiens n’en capturent.

Si je peux me permettre un commentaire, la susmentionnée affirmation de Héroux est tout aussi ridicule que celle du ministre de la Colonisation, des Mines et des Pêcheries, l’avocat Joseph-Édouard Perrault. Celui-ci affirme en effet lors d’un discours prononcé à l’Assemblée législative de la province de Québec en janvier 1929 que les eaux de la Côte-Nord avaient été envahies par 100 à 150 000 bélugas.

Héroux doit-il son chiffre de 100 000 bélugas au discours de Perrault, demandez-vous, ami(e) lectrice ou lecteur effaré(e)? C’est bien possible.

Poursuivant notre chemin sur la route du ridicule, permettez-moi de mentionner la déclaration d’un député gouvernemental siégeant à l’Assemblée législative de la province de Québec, l’avocat Edgar Rochette, qui représente la Côte-Nord, dans le numéro de mars 1931 du magazine mensuel Le Terroir de Montréal, selon laquelle la France avait mobilisé la moitié (!?) de la Marine nationale en 1929 pour détruire les bélugas qui hantaient les côtes françaises.

Oserai-je suggérer que les avocats devenus embrasseurs de bébés ne sont pas les personnes les mieux placées pour traiter de questions techniques ou scientifiques comme les pêcheries ou le béluga? Trop controversé? Cette fois, je pense que je pourrais être d’accord avec vous. Je n’oserai pas. Revenons à notre récit.

S’il est vrai que les bélugas mangent une variété de poissons (éperlan, hareng, morue, saumon, etc.), ils se délectent également de mollusques (calmars, escargots, huitres, palourdes, pieuvres, etc.) et arthropodes (crabes, crevettes, etc.). Chaque individu adulte consomme d’environ 22.5 à 27.5 kilogrammes (environ 50 à 60 livres) de nourriture par jour, et non pas environ 45 kilogrammes (environ 100 livres) de poisson. Et tous les bélugas ne sont pas adultes, évidemment.

Dans les faits, la population de bélugas de l’estuaire du fleuve Saint‑Laurent compte entre 7 800 et 10 100 individus au début du 20ème siècle, et non pas 100 000 – ou 150 000. Cette population, qui ne voit certes pas ses effectifs grandir au fils des ans, se déplace au fil des saisons. Elle quitte le dit estuaire vers novembre afin de passer l’hiver dans le golfe du dit fleuve.

Les bélugas québécois consomment par conséquent de 9 à 14 moins de nourriture, pour ne pas dire de 13.5 à 21 fois moins de nourriture que ce que pensent Héroux et ses hommes sérieux. Il est de fait probable que la consommation de poisson des bélugas québécois soit jusqu’à 25 fois moins grande que celle que calcule Héroux.

Et vous avez une question, n’est-ce pas, ami(e) lectrice ou lecteur un tant soit peu perplexe. Si les bélugas ne sont pas à l’origine de la crise qui affecte les pêcheries de la Côte-Nord, qu’est-ce qui l’est? La communauté scientifique canadienne doit quand même avoir une bonne idée de ce qui se passe dans les profondeurs du fleuve Saint-Laurent. Une bonne question, et une hypothèse raisonnable.

Pourtant, le fait est que, en 1927, aussi incroyable que cela puisse paraître, la vie sous-marine dans le fleuve Saint-Laurent est pour ainsi dire totalement inconnue, vue l’absence de stations de recherche aquatique. Et ce n’est pas votre humble serviteur qui le dit. La personne qui exprime cette opinion, en 1927, est nul autre que le conservateur de la Station biologique de St. Andrews, non loin de… St. Andrews, Nouveau-Brunswick, et directeur de la Station expérimentale des pêches de l’Atlantique, à Halifax, Nouvelle-Écosse.

Et oui, ami(e) lectrice ou lecteur, le très respecté rédacteur en chef / professeur / biologiste marin / administrateur canadien Archibald Gowanlock Huntsman œuvre au sein des seules 2 stations de recherche aquatique de la côte Atlantique du Canada, mais je digresse.

On est en droit de se demander si une partie des déboires des pêcheurs québécois découle en fait des activités de chalutiers en provenance des provinces de l’Atlantiques qui sont de plus en plus actifs dans le golfe du fleuve Saint-Laurent. Une surpêche n’est probablement pas à exclure non plus.

Oserai-je suggérer que le béluga est un bouc émissaire, les pêcheurs québécois et leurs représentants politiques ne pouvant pas accepter leur part de responsabilité dans la crise qui affecte bien des familles de la Côte-Nord? Trop controversé, affirmez-vous, ami(e) lectrice ou lecteur? Vous n’êtes pas du tout marrant(e), vous savez. Un mec ne peut pas avoir une opinion?

Parlant (tapant?) d’opinion, je crois que ce serait une bonne idée de mettre fin à la première partie de cet article. Les deux doigts avec lesquels votre humble serviteur tape ce texte commencent à être un tantinet ankylosés.

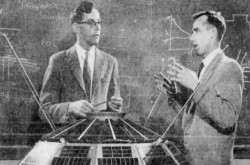

![Un bloc de photographies montrant quelques-unes des personnes impliquées dans le bombardement des bélugas de l’estuaire et du golfe du fleuve Saint-Laurent. Anon., « La chasse aux marsouins [sic]. » Le Devoir, 15 août 1929, 6.](/sites/default/files/styles/thumbnail_7/public/2024-09/Le%20Devoir%2015%20aout%201929%20page%206.jpg?h=584f1d27&itok=TppdLItg)

![Peter Müller aux commandes [sic] du Pedroplan, Berlin, Allemagne, mars 1931. Anon., « Cologne contre Marseille – Le mystère du ‘Pédroplan.’ [sic] » Les Ailes, 2 avril 1931, 14.](/sites/default/files/styles/thumbnail_7/public/2021-04/Les%20Ailes%202%20avril%201931%20version%20big.jpg?h=eafd0ed4&itok=WnBZ5gMf)

![Un des premiers de Havilland Canada Chipmunk importés au Royaume-Uni. Anon., « De Havilland [Canada] DHC-1 ‘Chipmunk.’ » Aviation Magazine, 1er janvier 1951, couverture.](/sites/default/files/styles/thumbnail_7/public/2021-01/Aviation%20magazine%201er%20janvier%201951%20version%202.jpg?h=2f876e0f&itok=DM4JHe5C)