« Savez-vous sécher les choux à la mode de chez vous? » La Société Ferdon Enregistrée / Ferdon Limitée de Laprairie / La Prairie, Québec, la première usine de déshydratation de légumes de la Belle Province, partie 2

Bienvenue à bord, ami(e) lectrice ou lecteur! J’ose espérer que tout va bien chez vous. Beaucoup de gens n’ont pas cette chance.

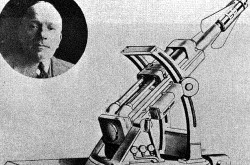

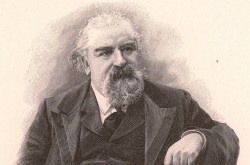

Si vous n’y voyez pas d’inconvénient, votre humble serviteur aimerait commencer cette seconde partie de notre article sur la première usine de déshydratation de légumes en sol québécois avec un ajout d’information concernant la photographie que vous venez de voir.

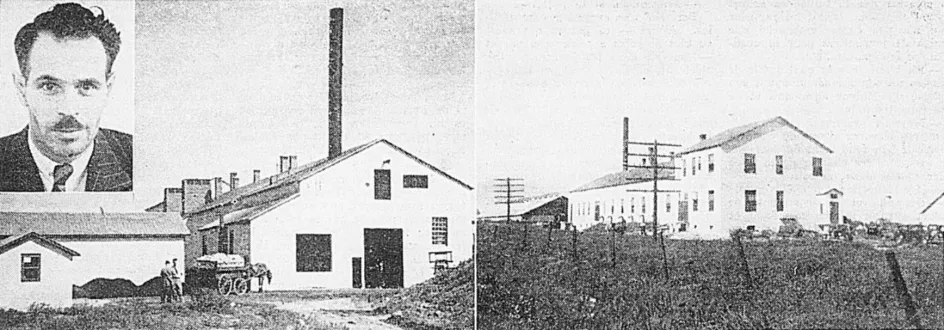

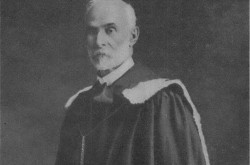

Le gentilhomme dont la photographie se trouve dans le coin supérieur gauche de la dite photographie est le directeur-gérant de Ferdon Limitée, initialement La Société Ferdon Enregistrée de Laprairie / La Prairie, Québec. Avant la création de cette firme, Marc H. Hudon était l’agronome général de la Société coopérative fédérée des agriculteurs de la province de Québec, l’organisme coopératif qui écoule le gros de la production agricole de la province, et le chef du Service de l’industrie laitière du ministère de l’Agriculture du Québec.

Qu’est-ce que cette Ferdon, demandez-vous, ami(e) lectrice ou lecteur? Une bonne question.

Cette firme au cœur de cette seconde partie de notre article fait irruption sur la scène québécoise, et dans la presse québécoise, à la toute fin du mois d’août 1943. Le premier ministre du Québec et ministre de l’agriculture de cette province, l’agronome Joseph-Adélard Godbout, informe alors la presse que la première usine de déshydratation au Québec est en voie d’organisation près de Laprairie. Comme vous vous en doutez bien, cette firme est La Société Ferdon.

Ce nom est en fait un mot-valise qui combine le nom de famille de Hudon et celui du président de la firme, Raynald Ferron, un agronome québécois, directeur du Service de l’économie rurale du ministère de l’Agriculture du Québec et professeur à l’École supérieure de Commerce de Québec, Québec. Tant Hudon que Ferron sont bien connus des élites agricoles du Québec. Ils ont l’un et l’autre des parcours assez intéressants.

Hudon, par exemple, amorce ses études en agronomie en 1921 à l’École d’agriculture de Saintes, à Saintes, France, un peu avant son 14ème anniversaire. Il passe ensuite 3 ans à l’École supérieure d’agriculture de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, à… Sainte-Anne-de-la-Pocatière, Québec. Hudon obtient son diplôme en 1925 et va États-Unis à un moment donné plus tard. Le New York State College of Agriculture de Cornell University, une université américaine réputée, lui remet un diplôme de maîtrise en 1928 ou 1929.

Ferron, quant à lui, quitte un emploi dans une banque pour amorcer ses études agricoles, en 1924, à l’Institut agricole d’Oka, à… Oka, Québec, une institution affiliée à l’Université de Montréal, à vous savez où. Cet agronome obtient son diplôme en 1928. Ferron approfondit ses connaissances en économie rurale au New York State College of Agriculture en 1929-30.

Fondée et dirigée par des agronomes, La Société Ferdon se veut une école qui formera des gens connaissant bien la déshydratation. De fait, un laboratoire bien outillé se trouve à deux pas de ses installations tout aussi bien outillées.

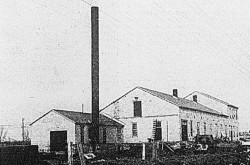

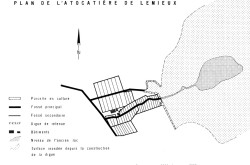

La construction des installations de la firme débute en juillet 1943, avec l’entière coopération des autorités municipales de Laprairie.

Tout comme c’est le cas pour les nouvelles usines de déshydratation de légumes du Canada, l’outillage de production que renferme ces installations est fourni par le ministère de l’Agriculture fédéral.

Subventionnée par les gouvernements provincial et fédéral pour un montant de 75 000 $, soit un peu plus de 1 290 000 $ en devises de 2024, La Société Ferdon commence à traiter ses premiers légumes (carottes, choux et navets) fin novembre 1943 et…

Vous avez une question, n’est-ce pas, ami(e) lectrice ou lecteur? Pourquoi Laprairie et non pas Montréal? Une bonne question. S’il est vrai que la métropole du Canada constitue un marché potentiel énorme, il est tout aussi vrai que le gros de la production québécoise de légumes provient de régions situées au sud et sud-est de cette ville. Laprairie se trouve par ailleurs non loin de quelques voies ferrées importantes. De fait, un embranchement conduisant jusqu’à l’usine même de La Société Ferdon peut, je répète peut, être complété en 1944.

La Société Ferdon espère pouvoir transformer environ 30 tonnes métriques (environ 30 tonnes impériales / environ 33 tonnes américaines) de carottes, choux et navets par jour. Elle dispose à cet effet d’un imposant caveau au sous-sol de son usine. La firme complète un second caveau plus imposant encore en 1944.

Au moment où la production démarre à Laprairie, l’ensemble de celle-ci est destinée au gouvernement fédéral qui prévoit l’expédier en Sicile et dans la péninsule italienne, probablement pour approvisionner les forces de l’Armée canadienne qui participent à l’invasion / libération de l’Italie, en cours depuis septembre 1943.

Un projet d’usine de déshydratation complètement distincte, à Saint-Hilaire, Québec, bien qu’envisagé vers novembre 1943, ne voit jamais le jour.

Cela étant dit (tapé?), en décembre 1943, le ministère de l’Agriculture du Québec unit ses forces à celles de la Corporation des agronomes de la province de Québec pour créer une bourse d’études renouvelable sur la conservation des produits agricoles et, plus spécifiquement, la déshydratation et la congélation. Une partie des 6 000 $ alloués à cette bourse provient en fait de l’industrie privée. Soit dit en passant, ce 6 000 $ correspond à environ 105 000 $ en devises de 2024, ce qui est une belle somme.

Un jeune et récent (1940) diplômé de l’Institut agricole d’Oka et professeur d’horticulture pour le ministère de l’Agriculture du Québec est le premier récipiendaire de cette bourse, début janvier 1944. Jean David passe plus de 4 ans à la University of California, à Berkeley, Californie. Il revient au Québec fin 1948 ou début 1949 avec un doctorat en poche. Le ministère de l’Agriculture du Québec lui offre aussitôt un emploi, dans son service de l’horticulture. David devient préposé aux recherches en horticulture. Il se consacre à la conservation des récoltes maraîchères.

Et non, votre humble serviteur ne sait pas si la bourse d’études renouvelable sur la conservation des produits agricoles est attribuée à quelqu’un d’autre que David. Désolé.

Et vous ne devinerez jamais où David a acquis le savoir en déshydratation qui peut fort bien lui avoir permis de décrocher sa bourse. Si, si, par le biais d’un stage de perfectionnement à La Société Ferdon. De fait, s’il est vrai qu’il ne fait pas partie du jury de la compétition, le susmentionné Hudon est des 3 examinateurs. Le monde est petit, n’est-ce pas?

Il est à ce point petit qu’il m’est à présent possible d’insérer un élément aéronautique dans notre article sur La Société Ferdon sous ses diverses formes. Si, si, un élément aéronautique. David suit en effet des cours au Macdonald College de McGill University avant de prendre le train, je présume, pour la Californie. Le dit collège d’agriculture de cette université de Montréal est à Sainte-Anne-de-Bellevue, Québec. Il se trouve que c’est dans cette petite ville que se bâtit le Musée de l’aviation de Montréal, une institution muséale en opération depuis 1998.

Soit dit en passant, le trio d’examinateurs comprend également Édouard Brochu. Saviez-vous que cet agronome / microbiologiste québécois est le co-fondateur, en juillet 1934, avec le bactériologiste espagnol José María Rosell, de l’Institut Rosell de bactériologie laitière Incorporée d’Oka? Et alors, dites-vous, ami(e) lectrice ou lecteur blasé(e)? Et alors?! Je vous ferai savoir que c’est en bonne partie par le biais de Rosell, Brochu et de leur institut que le Canada et les États-Unis découvrent peu à peu les bienfaits du yaourt / yoghourt / yogourt.

L’expression en bonne partie est fort importante ici. Voyez-vous, le Québécois Jude Delisle commence en effet à produire son yogourt Croix-Verte dans un petit atelier de Montréal au plus tard en septembre 1931. Croiriez-vous qu’il acquiert la marque de commerce Yoghourt du Bureau des brevets et du droit d’auteur dès avril de cette même année?

Aliments Delisle Limitée de Boucherville, Québec, une firme fondée au plus tard en mars 1968, devient éventuellement le plus grand producteur de yogourt au Canada. La firme multinationale alimentaire française BSN Société anonyme se porte acquéreur d’Aliments Delisle en mai 1993. L’année suivante, BSN devient Danone Société anonyme. Aliments Delisle, quant à elle, devient Danone Incorporée en mars 1997, mais revenons à notre récit.

La Société Ferdon ne fait pas beaucoup parler d’elle en 1944.

Un article rédigé par Pellerin Lagloire, un agronome œuvrant au Service de l’information et des recherches du ministère de l’Agriculture du Québec, paru dans le numéro de juin du mensuel québécois Le Bulletin des Agriculteurs, mentionne toutefois que la firme prévoit traiter environ 6 100 tonnes métriques (environ 6 000 tonnes impériales / environ 6 700 tonnes américaines) de légumes en 1944-45.

Ces chiffres fort optimistes semblent être réalistes. En effet, La Société Ferdon traite en fin de compte environ 4 485 tonnes métriques (environ 4 415 tonnes impériales / environ 4 945 tonnes américaines) de légumes (choux, environ 47% du total; navets, environ 33%; carottes, environ 20%) en 1944, mais revenons à notre histoire.

En novembre 1944, La Société Ferdon est incorporée sous le nom de Ferdon Limitée. Détail intéressant, pas plus Ferron que Hudon ne font partie du groupe de 5 personnes de Montréal, soit 1 notaire, 2 comptables et 2 sténographes, qui effectuent ce travail.

La firme peut, je répète peut, compter sur une bonne centaine d’employées et employés. Ses effectifs comprennent en fait un fort pourcentage de femmes de la région de Laprairie. Remarquez, la plupart de ses employés masculins viennent probablement de la même région.

Les légumes traités par Ferdon proviennent en partie d’une exploitation agricole d’un peu moins de 50 hectares (environ 120 acres) à Sainte-Clothilde-de-Châteauguay, Québec, qui lui appartient. Ces excellentes terres ne suffisant pas à la tâche, la firme fait aussi appel à environ 200 cultivateurs situés à un maximum d’environ 16 kilomètres (environ 10 milles) de son usine. Des camions transportent environ 85% des légumes destinés à Ferdon. Le reste effectue le voyage vers l’usine à bord de voitures à chevaux, je pense.

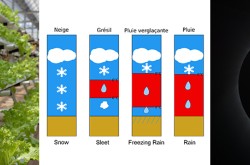

La déshydratation des légumes commence dès le mois de juillet 1944, avec l’arrivée des premiers choux. Ce travail se poursuit jusqu’en décembre. Les carottes, quant à elles, sont traitées en décembre et janvier. Les navets ferment la marche. Ils sont traités de janvier à avril. Et oui, l’usine de Ferdon pourrait être inactive à chaque année de la mi-avril à la mi-juillet.

Au moment où débute l’année 1945, la direction de Ferdon prévoit augmenter sa gamme de produits, en y ajoutant des oignons, épinards, etc. Elle prévoit traiter des fruits tels que les citrouilles, bleuets, etc. Et oui, encore, la citrouille est bel et bien un fruit.

Permettez-moi de souligner ici que Ferdon peut, je répète peut, avoir déshydraté une certaine quantité de rutabaga / navet jaune / navet fourrager / chou-navet / chou suédois / chou de Siam, un légume racine également connu au Québec sous le nom de choutiame / chouquiame, deux termes qui font fort possiblement perdre les pédales aux bonnes gens de l’Office québécois de la langue française, une organisation informellement appelée la police de la langue.

Votre humble serviteur ne vous apprendra rien en vous disant que les légumes déshydratés produits par Ferdon ne représentent qu’une bien faible pourcentage de la capacité de production des 12 à 15 usines canadiennes en opération vers 1944-45.

Croiriez-vous que, pour la seule année 1945 et pour le seul marché britannique, ces usines produisent un peu plus de 5 400 tonnes métriques (environ 5 325 tonnes impériales / environ 5 960 tonnes américaines) de légumes déshydratés (pommes de terre, navets, oignons, épinards, choux, carottes et betteraves)? Les pommes de terre, à elles seules, représentent environ 75% de cette production. Les épinards, quant à eux, représentent 0.035% de cette production.

Votre humble serviteur ne saurait dire si les Britanniques n’aiment pas cette plante potagère originaire d’Iran, si, si d’Iran, ou si les Canadiennes et Canadiens l’aiment tellement qu’elles et ils souhaitent garder toute la production au pays. Un Américain bien connu, Mathurin / Popeye le marin, doit être un tantinet ennuyé par ce souhait possible.

Si, si, Mathurin. C’est sous ce nom que ce grand bouffeur d’épinards devant l’éternel est initialement connu en France et au Québec pendant les années 1930.

Une brève digression si vous me le permettez. Mon grand-père maternel, un pater familias austère que je n’ai jamais vu sourire, aimait bien Popoyi, sa prononciation bien personnelle du nom de ce célèbre marin américain. Qu’il ait découvert Popeye dans un journal ou cinéma local, dans les années 1930, 1940 ou 1950, je ne peux pas dire.

Et oui, ami(e) lectrice ou lecteur qui veut revenir au sujet du jour, les légumes déshydratés destinés au marché britannique constituent une part appréciable de la production maraîchère canadienne.

Aimeriez-vous voir quelques photographies liées aux activités de Ferdon? […] Vermouilleux!

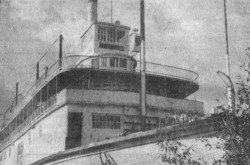

Le second caveau de Ferdon Limitée de Laprairie, Québec. Cet édifice est alors le plus grand caveau en sol québécois. Eugène Stucker, « Nouvelle industrie du Québec : La déshydratation des légumes. » Technique, mars 1945, 207.

Les premières phases du processus de déshydratation des légumes dans l’usine de Ferdon Limitée de Laprairie, Québec : le lavage des légumes, ici des choux, dans une cuve rotative, et un premier examen. J.B. Roy, « La déshydratation des légumes. » Le Bulletin des Agriculteurs, janvier 1946, 9.

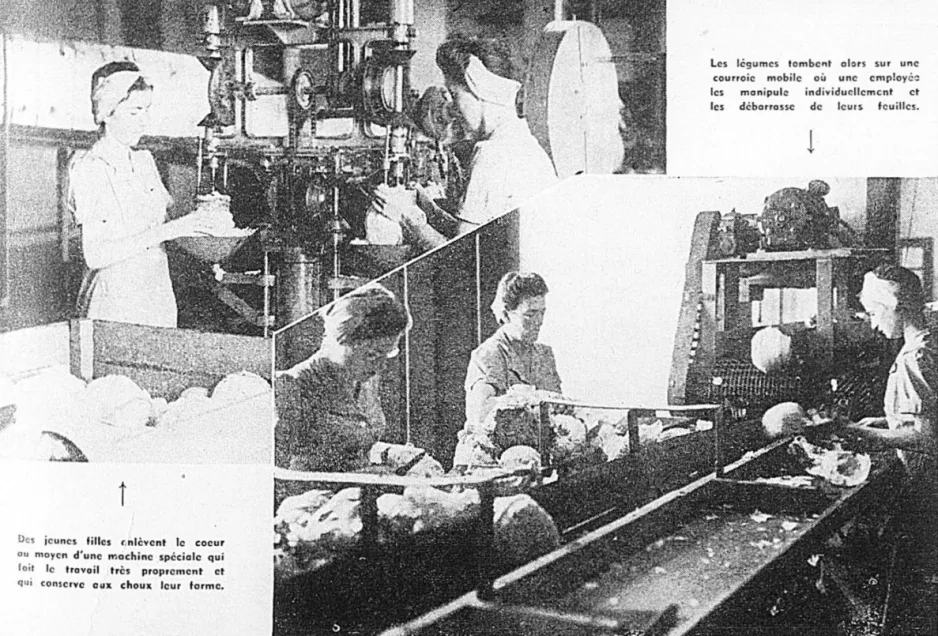

Deux phases subséquentes du processus de déshydratation de nos choux : enlèvement des trognons, d’une part, et des taches et feuilles mortes d’autre part. J.B. Roy, « La déshydratation des légumes. » Le Bulletin des Agriculteurs, janvier 1946, 9.

Deux autres phases du processus de déshydratation de nos choux : hachage de ces légumes en lamelles minces d’une part et, d’autre part, répandage du chou haché en minces couches uniformes sur des claies. J.B. Roy, « La déshydratation des légumes. » Le Bulletin des Agriculteurs, janvier 1946, 10.

Avant d’être placés sur des claies, toutefois, les choux hachés passent dans un bain de sulfite dont le but est de préserver leurs couleur et valeur nutritive. Eugène Stucker, « Nouvelle industrie du Québec : La déshydratation des légumes. » Technique, mars 1945, 209.

Entrée des claies remplies de choux hachés dans le tunnel de déshydratation. Eugène Stucker, « Nouvelle industrie du Québec : La déshydratation des légumes. » Technique, mars 1945, 210.

Sortie des claies remplies de choux hachés déshydratés du tunnel de déshydratation. Eugène Stucker, « Nouvelle industrie du Québec : La déshydratation des légumes. » Technique, mars 1945, 211.

Remplissage des boîtes métalliques de choux déshydratés, à gauche, et pesage d’une de ces boîtes métalliques avant que son couvercle ne soit scellé. J.B. Roy, « La déshydratation des légumes. » Le Bulletin des Agriculteurs, janvier 1946, 11.

Foulage manuel des choux déshydratés dans leurs boîtes métalliques à l’aide de pilons, alors que les dites boîtes sont gentiment secouées mécaniquement, pour aider au processus. Eugène Stucker, « Nouvelle industrie du Québec : La déshydratation des légumes. » Technique, mars 1945, 212.

Remplacement de l’air contenu dans les boîtes métalliques contenant environ 4.5 kilogrammes (10 livres) de choux déshydratés par un gaz inerte (azote?), afin d’en assurer la conservation, à gauche, et sertissage du couvercle d’une des boîtes en question. J.B. Roy, « La déshydratation des légumes. » Le Bulletin des Agriculteurs, janvier 1946, 11.

La technicienne du laboratoire de Ferdon Limitée de Laprairie, Québec, en train d’exécuter divers tests. J.B. Roy, « La déshydratation des légumes. » Le Bulletin des Agriculteurs, janvier 1946, 11.

La fin officielle de la Seconde Guerre mondiale, en septembre 1945, et l’annulation des contrats militaires qui s’en suit portent un dur coup à l’industrie de la déshydratation canadienne. Même le Ministry of Food britannique se met de la partie en annulant fin 1945 des commandes passées en 1944 et / ou 1945.

En juin 1945, par exemple, ce ministère avait commandé environ 8 750 tonnes métriques (environ 8 625 tonnes impériales / environ 9 650 tonnes américaines) de légumes (pommes de terre, navets, choux, carottes et betteraves) déshydratés.

Il y a évidemment des mises à pied importantes. Il suffit de penser aux quelque 1 500 personnes mises à pied vers la fin de 1945 par Canada Foods Limited de Kentville, Nouvelle-Écosse, Island Foods Incorporated de Summerside, Île-du-Prince-Édouard, Pirie Potato Products Limited de Grand Falls, Nouveau-Brunswick, et une autre firme des provinces de l’Atlantique.

Canada Foods et New Brunswick Potato Products Limited de Hartland, au Nouveau-Brunswick, réouvrent toutefois leurs portes en janvier 1946, ne serait-ce que temporairement. Voyez-vous, au moins une de ces firmes reçoit l’ordre de réouvrir afin de compléter son contrat avec le Ministry of Food. Et oui, d’autres firmes peuvent également réouvrir ailleurs au Canada afin de compléter leurs propres contrats. Malgré tout, l’avenir de l’industrie de la déshydratation canadienne est loin d’être rose.

Il va de soi que le manque d’intérêt évident pour les aliments déshydratés de l’Administration des Nations unies pour le secours et la reconstruction, un organisme actif dans de nombreux pays en Asie (Corée et Chine) et en Europe (Yougoslavie, Union des républiques socialistes soviétiques, Tchécoslovaquie, Pologne, Grèce, Autriche et Allemagne), n’améliore pas les choses.

Voyez-vous, si certains observateurs avaient prévu (espéré?) des lendemains qui chantent une fois la paix revenue, le fait est que la famille québécoise ou canadienne typique s’intéresse davantage aux aliments congelés qu’aux aliments déshydratés. Les aliments déshydratés ne tiennent en fin de compte qu’une place infime dans le menu d’une telle famille.

Il ne fallait pas non plus compter sur le marché britannique. De fait, un conseiller scientifique du Ministry of Food, le biochimiste anglais Jack Cecil Drummond, affirme dès novembre 1943 que les aliments déshydratés ne tiendraient qu’une place infime dans le menu d’une famille britannique typique une fois la paix revenue. Cette affirmation est vite confirmée une fois la dite paix revenue.

Remarquez, quelques dépêches publiées au Royaume-Uni en juillet 1944 n’ajoutent peut-être pas au prestige des aliments déshydratés.

Dans un discours (sérieux?) prononcé à la Honorable the Commons of the United Kingdom of Great Britain in Parliament assembled, lors d’un débat sur l’agriculture écossaise, un très populaire député écossais du Labour Party, Alexander « Sanny » Sloan, affirme que, les meilleures coupes de viande produites en Écosse étant exportées, des grenouilles déshydratées doivent être importées afin de nourrir la population.

« Est-ce que mon honorable ami a dit des grenouilles, » demande, en traduction, un incrédule et quelque peu pantois député du Conservative and Unionist Party, le sous-secrétaire d’état pour l’Écosse, Henry James Scrymgeour-Wedderburn, comte de Dundee? « Oui, des grenouilles, répond Sloan, mais je ne vous donnerai pas mon auteurité pour ça. Vous pourriez aussi bien avoir des bibittes déshydratés que des œufs déshydratés de Chine et d’Amérique. »

Votre humble serviteur présume que cet échange aux connotations racistes suscite une certaine hilarité au sein de la Honorable the Commons of the United Kingdom of Great Britain in Parliament assembled.

Je manquerais à son devoir si je ne mentionnais à ce point pas un poème humoristique de juillet 1944 de Ferlie Moudiewort, un poète prolétaire fictif créé par Gangrel, le nom de plume de l’auteur écossais Harold S. Stewart pour sa chronique occasionnelle Bats in the Belfry, publiée dans un important quotidien écossais, Daily Record and Mail. Et oui, le dit poème est sorti après le discours, pas avant.

Brillant(e) comme vous êtes, vous n’aurez évidemment aucune difficulté à déchiffrer / traduire le dit poème :

I’ve et some queerish things, frae craws

Tae robins (whilk some fowk ca’ ruddocks);

But never, kennin’, hae my jaws

Been used on dehydrated puddocks.

I’ve spent, on mony an unco’ dish,

My shillin’s (sometimes kent as scuddicks);

I’ve taen a chance wi’ fowl and fish,

But no’, I think with poothered puddicks.

Et alors, il vient ce déchiffrement? Je dois continuer cette péroration, moi.

Permettez-moi aussi de mentionner le commentaire suivant, ici traduit, publié lui aussi début juillet par Daily Record and Mail : « Vous avez déjà goûté à votre grenouille déshydratée? Non? Essayez nos savoureuses croaquettes. » Ba dom tss. Fin de la digression.

Fort malheureusement, l’usine de déshydratation de légumes alors inactive de Pirie Potato Products est détruite par un incendie en août 1946. À son tour, la seule usine active à l’époque dans les provinces de l’Atlantique, celle exploitée par New Brunswick Potato Products, est détruite par un incendie en octobre. L’usine de papier exploitée à St. George, Nouveau-Brunswick, par St. George Pulp & Paper Company Limited avait quant à elle été détruite de la même façon moins d’une semaine auparavant.

On est en droit de se demander si ces désastres sont des coïncidences, ou s’ils sont liés aux nombreux feux de forêts qui dévastent la province au cours de l’été et de l’automne 1946. Quoi qu’il en soit, le Nouveau-Brunswick est un endroit très malchanceux cette année-là, mais revenons à la déshydratation au Québec et à Ferdon.

La création d’autres usines de déshydratation de légumes en sol québécois une fois la Seconde guerre mondiale terminée ne dépasse pas l’étape des prévisions ou de l’espoir.

En janvier 1946, environ 50 personnes travaillent dans l’usine de Ferdon. Et oui, cette main-d’œuvre compte encore un fort pourcentage de femmes. Ce personnel est réparti en 2 équipes. Le quart de travail de jour dure 11 heures. Les quarts de travail de l’équipe de nuit durent 11.5 heures pour les femmes et 12 heures pour les hommes. Ayoye!

Votre serviteur ne saurait dire si ce personnel travaille 6 ou 5 jours par semaine. Et non, je doute fort que ces gens soient syndiqués.

Alors que débute 1946, Ferdon a environ 225 producteurs maraîchers sous contrat. Ceux-ci sont en mesure de lui fournir un peu plus de 25 hectares (un peu plus de 65 acres) de navets, un peu plus de 40 hectares (environ 105 acres) de carottes et un peu plus de 100 hectares (un peu plus de 250 acres) de choux. La susmentionnée ferme de Ferdon peut alors compter sur un peu moins de 70 hectares (un peu moins de 170 acres) de bonnes terres. À peine 15 hectares environ (moins de 40 acres) sont alors en culture, toutefois.

Il faut noter que Ferdon fournit les semences et des insecticides à ses producteurs. Son personnel prodigue par ailleurs des conseils aux membres de ce groupe qui en font la demande.

Mieux encore, Ferdon paye ses fournisseurs à la fin du mois même pendant lesquels ils livrent leurs légumes – un cas unique au Québec, voire au Canada, à l’époque, dit-on. Cette régularité, alliée aux prix par unité de mesure payés, assurent la réputation de la firme.

La réputation de Ferdon est à ce point bonne au sein de l’industrie de la déshydratation que c’est à Hudon que revient l’honneur de devenir le président fondateur de la Canadian Dehydrators’ Association, fondée à Montréal en janvier 1946 par des représentants de 11 firmes établies dans 7 des 9 provinces du Canada. Si, seulement 7 des 9. Aucun représentant albertain ou saskatchewanais ne se pointe à Montréal.

Et oui, Hudon est le seul membre francophone du comité de direction de la Canadian Dehydrators’ Association, une organisme qui ne semble pas avoir fonctionné bien longtemps. De fait, Hudon ne demeure pas à la tête de cette association bien longtemps non de toute façon.

Voyez-vous, Heeney Frosted Foods Limited d’Ottawa, Ontario, se porte acquéreur de l’usine de Ferdon fin mars, début avril 1946. Cette firme pionnière de la congélation des aliments au Canada transforme rapidement son nouveau site industriel en usine de congélation rapide.

En 1952, par exemple, la dite usine produit environ 1 055 tonnes métriques (environ 1 040 tonnes impériales / environ 1 160 tonnes américaines) de légumes congelés (pois verts, maïs, haricots et épinards) et environ 55 tonnes métriques (environ 55 tonnes impériales / environ 60 tonnes américaines) de fraises congelées. Elle produit aussi un peu de poisson congelé au cours des années 1950.

En juin 1962, un violent incendie détruit l’usine de Laprairie de Heeney Frosted Foods, une filiale depuis 1959 de Czarnikow Canada Limited, je pense, elle-même filiale de la firme de courtage de sucre anglaise C. Czarnikow & Company.

En décembre 1946, le siège social de Ferdon, du fantôme de Ferdon en fait, déménage à Dunham, Québec, là où demeure dorénavant son président. Non, pas Ferron, Hudon.

Ferdon abandonne sa charte et est rayée de la carte en janvier 1951.

À cette époque et au cours des années suivantes, Hudon vit à Dunham et prend soin de sa ferme et de son verger. De fait, il est actif au sein de la Coopérative des pomiculteurs du Québec et de la Société pomologique et de culture fruitière de la Province de Québec. Remarquez, Hudon doit aussi consacrer une partie de son temps à la direction de Hudon & Orsali Limitée de Montréal, un des plus importants commerce d’épicerie de gros au Québec.

Le susmentionné Ferron ne souffre pas lui non plus de la vente de Ferdon à Heeney Frosted Foods. Alors sous-directeur des services au ministère de l’Agriculture du Québec, il accède au poste de trésorier de la Société coopérative fédérée des agriculteurs de la province de Québec au plus tard au début de 1949.

Et c’est ainsi que prend fin ce numéro de notre époustouflant blogue / bulletin / machin.

Et votre déchiffrement du poème de Ferlie Moudiewort, c’est pour aujourd’hui ou pour demain?

![Peter Müller aux commandes [sic] du Pedroplan, Berlin, Allemagne, mars 1931. Anon., « Cologne contre Marseille – Le mystère du ‘Pédroplan.’ [sic] » Les Ailes, 2 avril 1931, 14.](/sites/default/files/styles/thumbnail_7/public/2021-04/Les%20Ailes%202%20avril%201931%20version%20big.jpg?h=eafd0ed4&itok=WnBZ5gMf)

![Un des premiers de Havilland Canada Chipmunk importés au Royaume-Uni. Anon., « De Havilland [Canada] DHC-1 ‘Chipmunk.’ » Aviation Magazine, 1er janvier 1951, couverture.](/sites/default/files/styles/thumbnail_7/public/2021-01/Aviation%20magazine%201er%20janvier%201951%20version%202.jpg?h=2f876e0f&itok=DM4JHe5C)