Des aliments pour l’avenir : Comment la banque de semences du Canada protège les cultures de demain

La biodiversité végétale est essentielle pour une production alimentaire durable et une agriculture résiliente au climat, mais cette biodiversité est en voie de disparition à cause de l’activité humaine. Voilà pourquoi des organisations de partout au monde collaborent pour maintenir une géante bibliothèque de semences et de boutures de plantes dans un réseau de banques de gènes végétaux. Cette entreprise s’assure que la diversité génétique de nos cultures comestibles et les plantes sauvages apparentées soient toujours disponibles à l’avenir.

Renée-Claude Goulet, conseillère scientifique au Musée de l'agriculture et de l'alimentation du Canada à Ottawa (Ontario) a visité Ressources phytogénétiques du Canada (RPC) à Saskatoon (Saskatchewan), en 2016. Elle vous offre un aperçu en coulisses de sa visite à la banque de gènes végétaux nationale et examine le rôle que joue le Canada dans l’entreprise mondiale visant à assurer la biodiversité des cultures. Grâce à ses photos et à son récit, vous aurez la chance de jeter un coup d'œil à la façon dont les scientifiques et leurs équipes recueillent, conservent, étudient, multiplient et partagent les semences partout au monde.

Pourquoi une banque de gènes?

Depuis plus de 10 000 ans, les humains ont pris part à l’évolution des plantes qu’ils mangent. Par la sélection des plantes ayant des caractéristiques désirables et la transplantation de leurs semences, nos ancêtres ont façonné les cultures que nous connaissons aujourd’hui. La domestication initiale des végétaux a été une immense réalisation culturelle et la biodiversité des cultures d’aujourd’hui représente un riche héritage commun. De nos jours, les techniques et les technologies de sélection avancées nous permettent de perfectionner ces plantes cultivées, en créant de nouvelles variétés de cultures ciblées pour répondre à nos besoins.

Le climat de la Terre change et les agriculteurs font face à davantage de régimes climatiques extrêmes et à des écosystèmes changeants. Les sécheresses, les inondations, les organismes nuisibles et les maladies peuvent entraîner des dommages et même des pertes de récoltes. Une façon d’aider les agriculteurs à surmonter ces difficultés est de leur fournir des variétés de cultures qui sont mieux adaptées aux conditions locales et aux défis particuliers auxquels ils peuvent être confrontés. On peut y arriver en sélectionnant des versions améliorées des cultures répandues, en utilisant des caractéristiques génétiques spécifiques que l’on retrouve dans les collections des banques de gènes. Ceci peut également être réalisé en redonnant vie à d’anciennes plantes cultivées ou à de rares « souches » de plantes alimentaires.

Afin de continuer à améliorer les cultures, les phytogénéticiens ont besoin de stock de reproducteurs, c’est-à-dire des plantes apparentées contenant d’intéressantes variations de gènes. Certaines caractéristiques génétiques nécessaires pour rendre une culture plus tolérante aux attaques de certains organismes nuisibles, ou plus nutritives par exemple, peuvent être trouvées dans leurs plantes sauvages apparentées. La variante peut également se trouver dans une lignée de la plante disparue depuis longtemps ou dans une population isolée recueillie dans le champ d’un agriculteur de l’autre côté de la planète. Voilà une des raisons pour lesquelles nous avons besoin de banques de gènes.

De nombreux pays, qui reconnaissent l’importance de préserver la biodiversité végétale pour la sécurité alimentaire et de futures initiatives de sélection, coopèrent à un énorme projet scientifique à long terme : recueillir, étudier, préserver et utiliser la diversité génétique de nos plantes domestiquées et de leurs plantes sauvages apparentées.

Hébergé par Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC), RPC fait partie d’un réseau mondial de banques de gènes qui recueillent, préservent, étudient, accroissent et distribuent du matériel phytogénétique. Il s’agit d’éléments végétaux qui contiennent des gènes, lesquels peuvent être utilisés pour faire pousser une nouvelle plante. Leur travail veille à ce que nous ayons une « copie» de notre biodiversité végétale pour l’alimentation et l’agriculture, et que nous ayons accès à la précieuse diversité génétique des plantes domestiquées pour un avenir rapproché.

RPC a été établi à Ottawa en 1970, sur la Ferme expérimentale centrale d’AAC, dans un bâtiment discret tout près du Musée de l'agriculture et de l'alimentation du Canada. Aujourd’hui, il y a trois « cœurs » à la collection, chacun ayant leur propre spécialisation :

- Fredericton, Nouveau-Brunswick : pommes de terre

- Harrow, Ontario : arbres fruitiers et petites cultures (p. ex., pommes et fraises)

- Saskatoon, Saskatchewan : toutes les semences (céréales, espèces sauvages apparentées, plantes horticoles) et le noeud des crucifères (p. ex., canola, moutarde, caméline)

Vous vous demandez peut-être à quoi ressemble l’intérieur d’une banque de gènes et comment elle fonctionne. Joignez-vous à moi alors que je partage des points saillants de ma visite à RPC, à Saskatoon, en juin 2016.

Nous avons visité le Centre de recherche et de développement de Saskatoon d’AAC, en Saskatchewan, où se trouve la banque de semences du Canada.

Les banques de gènes partout au monde partagent le travail de conservation de la biodiversité végétale pour l’alimentation et l’agriculture. Le Canada est chargé de maintenir la collection de base mondiale d’orge et d’avoine, ainsi qu’une copie de la collection mondiale de millet à chandelle, d’oléagineux et de crucifères.

Les chambres d’entreposage de cet emplacement contiennent plus de 115 000 échantillons uniques, ou numéros, de semences.

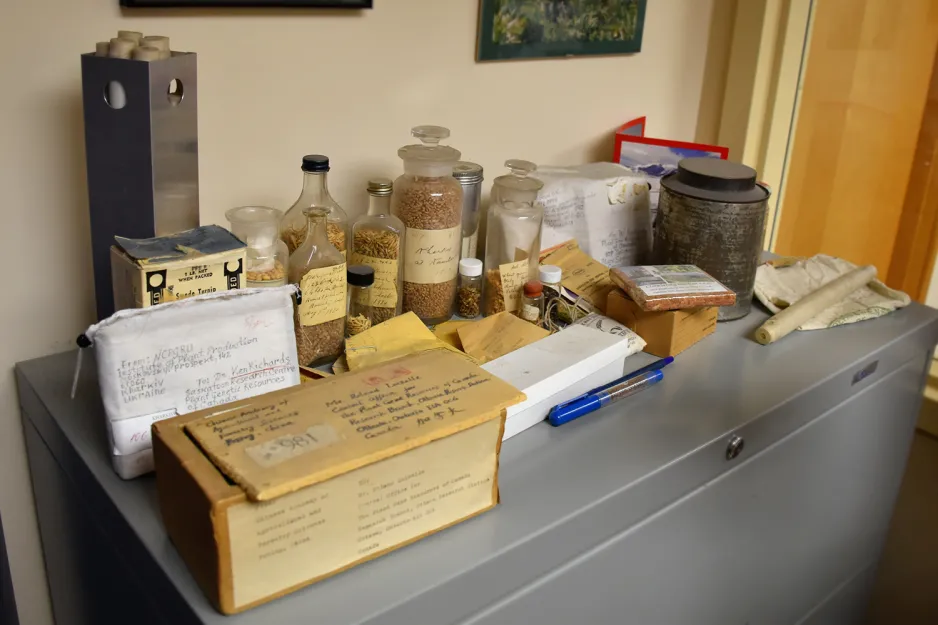

Un étalage de divers contenants de semences recueillies par Ressources phytogénétiques du Canada.

Dans l’espace de bureau, j’ai été attirée par un intéressant étalage de vieilles bouteilles, enveloppes de semences et boîtes d’expédition sur lesquelles étaient inscrites des adresses de retour en Chine, en Ukraine et autres lieux à l’étranger. RPC reçoit des semences de partout au monde et en recueille également de phytogénéticiens locaux, d’autres banques de gènes et de voyages de collecte.

Dans le labo

Un présentoir mural de semences rangées dans des flacons dans le labo de Ressources phytogénétiques du Canada.

Quelque chose d’autre a attiré mon attention en entrant dans un des labos, 144 échantillons de semences uniques magnifiquement exposés (ils ne font pas partie de la collection). De toute évidence, les gens qui travaillent ici apprécient véritablement la beauté, la diversité et l’histoire des semences et de la sélection des plantes.

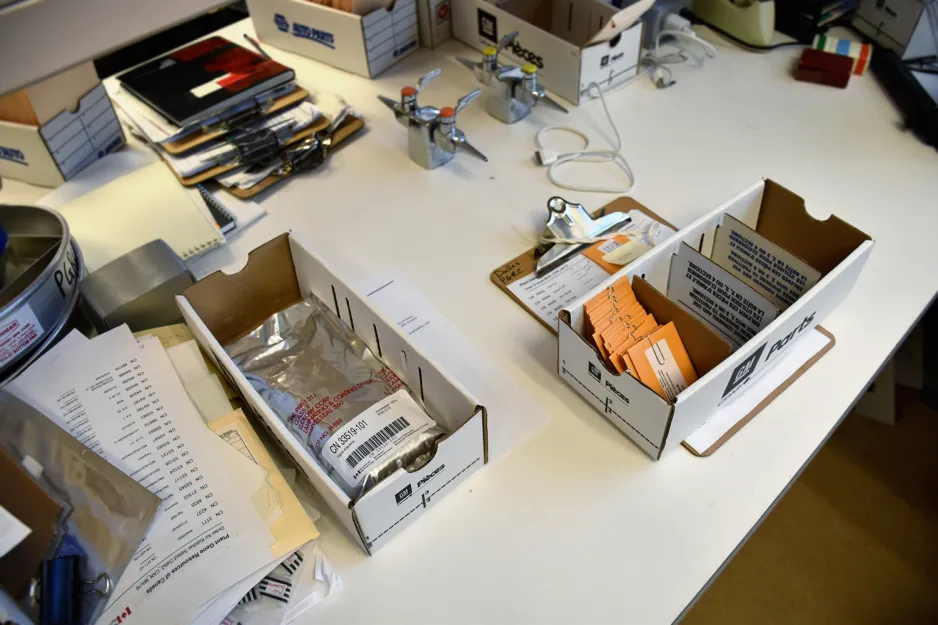

Sur demande, les semences sont sorties de l’entreposage, puis prélevées et mises dans des enveloppes pour l’envoi.

Une partie importante du travail de RPC vise à traiter les demandes d’échantillons de semences entreposées dans la banque de gènes. Toute personne ayant une utilisation valide peut demander des échantillons, mais généralement ces requêtes viennent de chercheurs, de phytogénéticiens, d’entreprises privées, d’autres banques de gènes et de programmes de sauvegarde des semences auxquels des amateurs peuvent participer à la préservation du patrimoine génétique de nos cultures.

Les entropôts

Un aperçu à l’intérieur d’une chambre d’entreposage à moyen terme à Ressources phytogénétiques du Canada.

On entre dans un des trois espaces d’entreposage, essentiellement une grande pièce froide. Dans cette chambre d’entreposage à moyen terme, où la température est de quatre degrés Celsius et l’humidité relative à 20 %, les semences « en transit » sont conservées dans des enveloppes de papier. Les nouveaux échantillons ajoutés à la banque y demeurent pendant 30 jours avant d’être entreposés à long terme.

Chaque échantillon est étiqueté d’un code à barres et suivi dans une base de données informatique.

Des emballages de semences stériles d’« orge mâle » attendent leur tour pour la multiplication.

Les semences ne seront pas viables indéfiniment et, puisqu’elles sont partagées avec des gens de partout au monde, on peut venir à manquer d’échantillons. Donc chaque numéro, ou échantillon unique de semence dans la banque de gènes, finira par être sorti pour que de nouvelles semences soient cultivées. Cette méthode rafraîchit et réapprovisionne la réserve.

La vue de l’intérieur d’une chambre d’entreposage à long terme à Ressources phytogénétiques du Canada.

Dans cette chambre d’entreposage à long terme, maintenue à -20 degrés Celsius, des semences sèches se trouvent dans des enveloppes étanches laminées. Les semences peuvent se détériorer rapidement lorsqu’elles sont exposées à la lumière, à l’eau, à l’oxygène, aux créatures vivantes et aux températures changeantes, donc cette pièce offre un environnement stable où les conditions sont parfaites pour l’entreposage à long terme. Certaines de ces semences pourraient être encore viables dans des siècles.

Les serres

Des plantes poussant et maturant dans une serre à Ressources phytogénétiques du Canada.

Après les chambres d’entreposage, nous entrons dans les serres. Le personnel de RPC cultive des semences dans les serres lorsque les plantes ont des besoins spécifiques ou des cycles de vie rendant la culture dans les champs peu pratique ou impossible. Parfois, il n’y a pas beaucoup de semences pour commencer, il faut donc prendre bien soin de celles qui peuvent pousser.

Lorsque les chercheurs cultivent des échantillons de la collection, toutes sortes de formes intéressantes émergent.

Dans la serre et dans les champs, les phytogénéticiens, les chercheurs et les employés de la banque de gènes travaillent ensemble pour étudier les plantes de près. Ils documentent, décrivent et cataloguent leurs cultures pour recueillir de l’information sur chacune d’entre elles, laquelle est ensuite rendue disponible sur le site Web de RPC.

Un chariot dans la serre contient des échantillons d’égilope à trois arêtes (Aegilops triuncialis) d’Iran et de Turquie, et d’amidonnier (Triticum dicoccon) du Manitoba et de sa plante apparentée (Triticum dicoccoides) de Jordanie.

À la fin de la visite, alors que nous sortions de la serre, cette petite station illustrait parfaitement comment la collecte de la biodiversité des plantes de culture est en partie de la biologie et en partie de la géographie. La majorité des plantes que nous cultivons ont été apportées au Canada. C’est-à-dire que bon nombre de plantes sauvages ou cultivées apparentées se retrouvent aux endroits où on les a trouvées au départ. Et elles sont de nouveau réunies, ici, dans la serre.

Remerciements

J’aimerais remercier les aimables personnes de Ressources phytogénétiques du Canada à Saskatoon pour cette visite fascinante des installations ainsi que pour leurs contributions à cet article.

Aller plus loin

Cliquez sur les liens ci-dessous pour obtenir davantage d’information sur l’effort mondial de conservation du matériel phytogénétique.

- Video: Ressources phytogénétiques du Canada: Notre investissement dans la biodiversité et la durabilité

- Site Web RPC: Ressources phytogénétiques du Canada

- Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture de l’OAA

- Commission des ressources génétiques pour l’alimentation et l’agriculture de l’OAA

- Gouvernement du Canada: Ressources génétiques végétales pour l’alimentation et l’agriculture : traité international

- Convention on Biological Diversity : Biodiversité agricole

- La domestication des plantes à l'échelle de la génomique