Parcours historique de la bicyclette (deuxième partie)

DEUXIÈME PARTIE : Le vélocipède, le bicycle grand-bi et le tricycle (des années 1860 aux années 1890)

Pour souligner le Mois du vélo (du 27 mai au 30 juin), le Réseau Ingenium publie une petite série sur l’histoire de la bicyclette, inspirée de la riche collection d’Ingenium.

Comme nous l’avons vu dans le premier article sur l’histoire de la bicyclette, les premiers engins étaient très différents de ceux que l’on connaît de nos jours. Dans ce deuxième article, nous examinerons l’étape suivante de l’évolution qui a mené à la bicyclette : le vélocipède, le bicycle grand-bi et le tricycle.

Le vélocipède ou la « machine à secouer les os »

Le vélocipède de Michaux, vers 1867.

Lors de l’Exposition universelle de Paris, en 1867, l’entreprise française Michaux s’est fait connaître pour avoir conçu la première version commercialisable d’un engin à deux roues à propulsion humaine : le vélocipède. D’autres entreprises avaient conçu de tels engins, mais Michaux était la première à retravailler et perfectionner le concept. Démontré en 1867, le vélocipède attire l’attention du monde entier sur l’idée du cyclisme et déclenche une vague d’expériences qui durerait jusqu’au début des années 1870.

Sur un vélocipède, on pédalait directement sur la roue avant, ce qui constitue la principale différence entre cet engin et les bicyclettes actuelles. Ce mécanisme avait d’importantes répercussions sur la conduite. Dès qu’on donnait un coup de pédale, le vélocipède avait tendance à tourner dans la même direction. Comme pour la draisienne, le plaisir de l’expérience ne durait pas longtemps : l’utilisateur ressentait chaque bosse, transmise au cadre en fer massif par le bandage de fer et les roues en bois. En anglais, on appelait le vélocipède « Boneshaker » (machine à secouer les os).

Un homme file, les pieds sur les appuis de son vélocipède.

Le bicycle grand-bi

Le modèle Ariel de Starley, conçu par James Starley en 1871.

Le cyclisme a connu une rapide évolution au début des années 1870. À cette époque, les fabricants anglais avaient grandement amélioré le vélocipède original et conçu un modèle classique haut sur roue, connu sous le nom de « grand-bi » (en anglais, « Ordinary »).

Ce modèle a popularisé le cyclisme en tant que sport, mais l’activité était réservée aux jeunes sportifs prêts à braver les dangers de cet engin haut sur roue pour vivre l’expérience qu’il offrait.

Le modèle Ariel, conçu par James Starley en 1871, est vu comme un jalon dans l’évolution de la bicyclette. Première tentative de fabrication d’une bicyclette entièrement en métal, il a également pavé la voie à l’introduction de roues avant de plus en plus grandes.

Cette innovation permettait une plus grande vitesse et plus de confort, mais au prix de la sécurité. La tendance qu’avait la grande roue à osciller de gauche à droite avec chaque poussée de pédale se soldait souvent par un accident.

Un gentleman fait une chute tête première classique après avoir roulé sur la queue d’un chien. Cette carte humoristique exagère quelque peu, ironisant sur la facilité avec laquelle on pouvait être projeté par-dessus le guidon d’un bicycle grand-bi.

Mais on risquait pire encore : tomber tête première. Comme le centre de gravité du cycliste était situé directement au-dessus du moyeu, toute secousse brusque pouvait le propulser tête première par-dessus le guidon.

Le grand-bi de B.S.A., vers 1884

1884 – Le bicycle grand-bi de B.S.A.

Fabriqué par la société Birmingham Small Arms (B.S.A.), ce modèle était une version évoluée du grand-bi. Il était simple, élégant et sa roue avant faisait 1,37 m (54 po) de hauteur.

Sa gigantesque roue permettait d’accroître la vitesse tout en réduisant les vibrations, mais elle amplifiait aussi l’une des principales difficultés que devaient surmonter les nouveaux usagers d’un vélo à grande roue : apprendre à monter et à descendre.

Apprendre à monter à vélo et à en descendre impliquait d’innombrables chutes et nécessitait une forme physique (et une résignation aux accidents) que n’avaient pas la plupart des gens, jeunes ou non. Quant aux femmes, avec les volumineuses robes de l’époque, elles ne pouvaient tout simplement pas enfourcher un grand-bi.

Trois scènes évoquant une promenade sur un grand-bi, dépeintes par la publicité d’une compagnie d’assurance. Celle-ci avançait qu’il fallait une bonne couverture contre les inévitables chutes.

Le modèle Comet de Fane, vers 1887.

1887 – Le modèle Comet de Fane

Fabriqué à Toronto, le modèle Comet de Fane était la bicyclette à grande roue traditionnelle produite en Amérique du Nord.

Cette bicyclette très légère, munie d’une gigantesque roue avant de 1,27 m (50 po) et d’une toute petite roue arrière, possédait tous les charmes de la bicyclette à grande roue, mais en présentait aussi tous les dangers. Imaginez une descente libre sur une longue pente à une vitesse pouvant atteindre 80 km/h (50 mi/h), subitement interrompue par un obstacle inattendu : pierre, brique, ornière ou nid de poule.

De plus, il était impossible de garder les pieds sur les pédales lorsqu’elles tournaient à cette vitesse. On ne pouvait donc pas rétropédaler, méthode habituelle pour ralentir. Il fallait s’en remettre à son unique frein cuillère.

Comme il fallait bien se mettre les pieds quelque part, les bicyclettes à grande roue comme celles de Fane avaient le guidon très bas. Le cycliste pouvait y poser les jambes durant les descentes. En théorie, quand on tomberait vers l’avant, peut-être aurait-on la chance d’atterrir sur les pieds plutôt que sur la figure!

Pour les jeunes hommes, dévaler des pentes sur des grands-bis pouvait être dangereux, ces engins n’ayant souvent pas de freins. Dans cette image, le cycliste à l’avant est propulsé tête première dans un troupeau de moutons. À l’arrière, un deuxième cycliste a adopté la position approuvée pour la descente libre : ses jambes sont sur le guidon.

L’époque du tricycle, 1875–1890

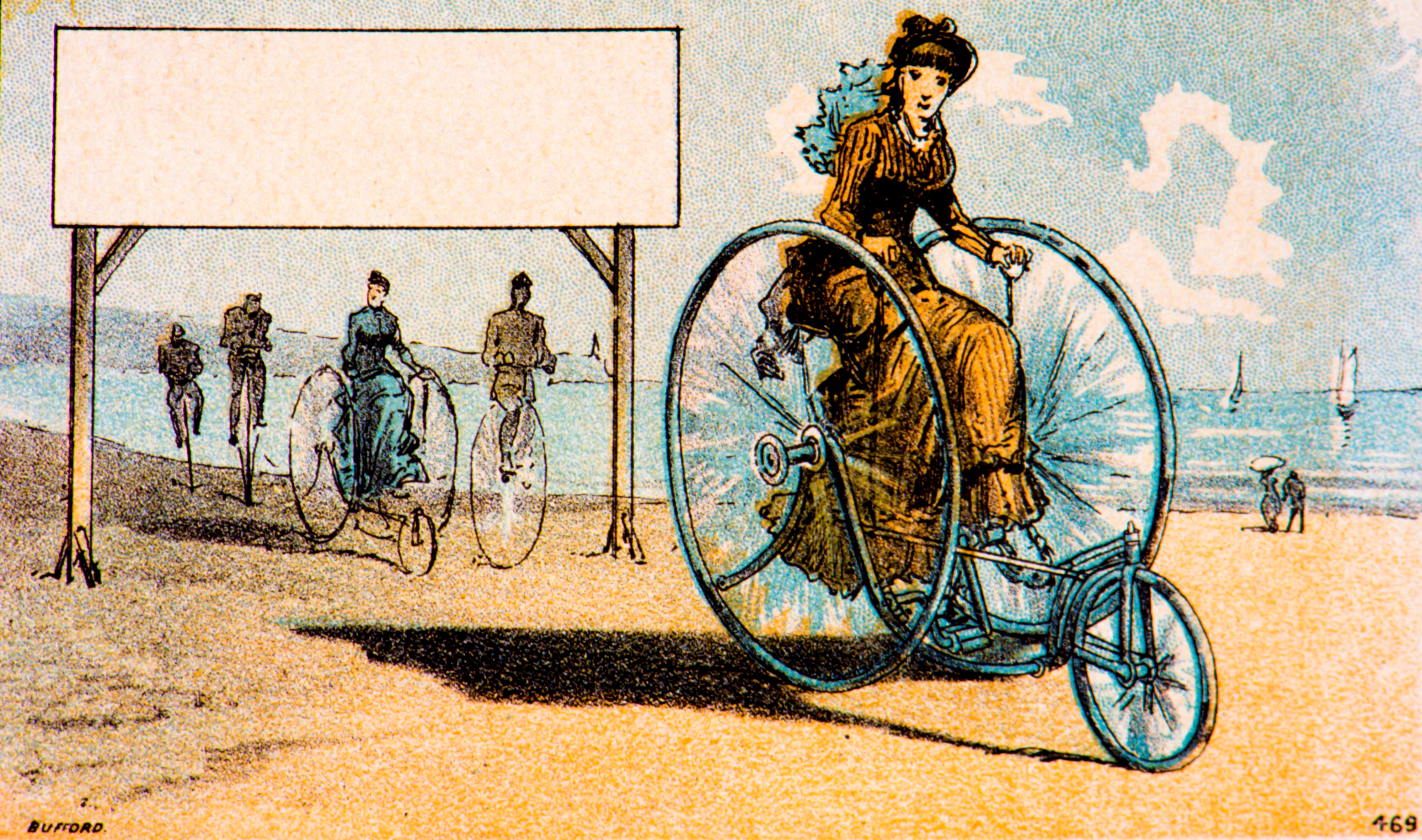

Le bicycle grand-bi était devenu populaire auprès des jeunes gens, mais pour beaucoup de personnes, ce moyen de transport n’était pas pratique. Les fabricants ont tenté de conquérir ce vaste marché en offrant de nombreux modèles de tricycles. Souvent dotés des toutes dernières technologies, les tricycles ont permis à bon nombre d’hommes et de femmes de s’adonner au cyclisme pour la première fois. Plusieurs des inventions qui ont mené au développement de la bicyclette de sécurité moderne viennent de l’époque du tricycle : commande par chaîne continue, roulement à billes et à rouleaux, rayonnage tangentiel et systèmes d’engrenages.

Pour manœuvrer le Rotary, on devait se hisser par-dessus la structure tubulaire en acier jusqu’au siège, se placer les mains sur les poignées et actionner les manivelles avec ses pieds. On faisait ainsi tourner la chaîne (première utilisation d’une commande par chaîne en cyclisme), laquelle propulsait la grande roue de 122 cm (48 po).

1880 – Le modèle Coventry Rotary

On peut dire que James Starley était le plus important fabricant de bicyclettes du 19e siècle. C’est son modèle Ariel de 1872 qui avait établi le prototype du populaire grand-bi. James Starley était très conscient que beaucoup de gens souhaitaient faire de la randonnée, et qu’ils étaient beaucoup plus nombreux que les intrépides prêts à s’aventurer sur un grand-bi. Pour ces gens, il a conçu le modèle Coventry Rotary, soit le premier tricycle ayant remporté un succès commercial.

Puisque ce modèle comportait trois roues et un empattement relativement long, l’équilibre ne posait aucun problème. Les chutes tête première étaient improbables. Les roues de métal et le bandage rigide en caoutchouc absorbaient les vibrations de la route. La vitesse moyenne était plus lente que celle du grand-bi mais de peu, et le modèle était doté d’un frein.

Malheureusement, comme pour la plupart des tricycles, la conduite était quelque peu irrégulière. Et malgré la stabilité qu’offraient les trois roues, l’amorce des virages pouvait être dangereuse. Il fallait réduire la vitesse et transférer son poids au moment de tourner.

Le tricycle Devon d’Exeter, vers 1885.

1885 – Le tricycle Devon d’Exeter

Le mécanisme complexe du Devon de 1885 visait à éliminer un bon nombre des problèmes que comportaient les premiers tricycles.

Un des problèmes était la tendance qu’ont les engins à une roue motrice à tourner dans la direction de cette roue pendant le pédalage, ce qui rendait la conduite irrégulière. Pour régler ce problème, le fabricant a doté le Devon d’une commande à chaîne par roue latérale.

Le deuxième problème était que lors des virages, la roue extérieure devait franchir une plus grande distance que la roue intérieure. Les deux roues devaient donc rouler à des vitesses différentes. Sinon, la roue intérieure bloquait, et le tricycle basculait. Pour résoudre ce problème, le fabricant a doté le Devon d’un système de cliquets qui libérait une des roues lors des virages.

La troisième difficulté était le transfert de poids vers l’avant ou l’arrière lors des montées ou des descentes, car la position du cycliste n’était plus efficace pour pédaler. Le Devon a donc été doté d’une caractéristique inhabituelle : un bâti oscillant et pivotant qui visait à maintenir les cyclistes dans la position parfaite pour pédaler.

Des dames profitant d’une promenade à tricycle en compagnie de trois hommes en grand-bi, dans les années 1880.

Le modèle Royal Salvo, vers 1888.

1888 – Le modèle Royal Salvo

Le Royal Salvo de James Starley comptait lui aussi parmi les tricycles populaires de l’époque. Son engrenage différentiel éliminait la conduite irrégulière provoquée par la tendance du tricycle à tourner vers l’unique roue motrice. Le risque de basculer était ainsi grandement réduit.

Le Salvo est l’engin qui a ouvert le cyclisme aux femmes respectables pour la première fois : il était agréable à manœuvrer, son engrenage différentiel éliminait la chaîne supplémentaire et un carter protégeait les vêtements de la chaîne. Ces tricycles étaient si convenables que la reine Victoria en a acheté deux.

Ces engins ont rapidement cédé la place à la bicyclette de sécurité, plus rapide et plus stable, mais les concepts qui persistent de nos jours doivent beaucoup à cette période d’expérimentation qu’a vécue le tricyle.

Ce texte est adapté de l’exposition virtuelle de 2015 de Google Arts and Culture intitulée La bicyclette : l’évolution d’une expérience, 1818-1900.