Comprendre Saturne, ses anneaux et ses lunes: La mission Cassini-Huygens

L’astronef Cassini-Huygens, qui joue le double rôle d’orbiteur (Cassini) et de module de descente (Huygens), est actuellement en orbite autour de Saturne. Lancé depuis cap Canaveral le 15 octobre 1997, il est entré en orbite autour de Saturne le 1er juillet 2004 et étudie le système saturnien depuis ce temps. Après deux prolongations de mission et près de 13 ans à orbiter la géante planète gazeuse, la mission de l’astronef Cassini-Huygens tire maintenant à sa fin. L’Agence spatiale européenne (ESA) a construit et mis en opération le module de descente Huygens qui s’est envolé pour Saturne avec l’orbiteur Cassini. Au de cette période, cette mission est devenue l’une des plus réussies de l’histoire de la NASA/ESA, redéfinissant notre compréhension de Saturne, de ses anneaux et de ses lunes. Pendant la dernière phase de la mission, nous revenons sur où l’astronef a été et ce qu’il a accompli.

Saturne est très éloignée et difficile d’accès, car on ne peut pas l’atteindre en ligne droite. Après son lancement en 1997, l’astronef Cassini-Huygens a effectué des manœuvres d’assistance gravitationnelle à l’aide de Vénus en avril 1998 et juin 1999, de la Terre en août 1999, puis de Jupiter en décembre 2000. Chaque manœuvre a donné davantage de vélocité à l’astronef pour qu’il puisse atteindre Saturne en un peu moins de sept années de vol. Capté par le champ gravitationnel de Saturne, il est officiellement entré en orbite le 1er juillet 2004. Toutefois, même avant de devenir le premier astronef à orbiter Saturne, il avait déjà pris des photos de l’astéroïde 2685 Masursky, effectué une meilleure caractérisation des bandes de Jupiter et découvert deux nouvelles lunes saturniennes : Méthone et Pallène.

Titan

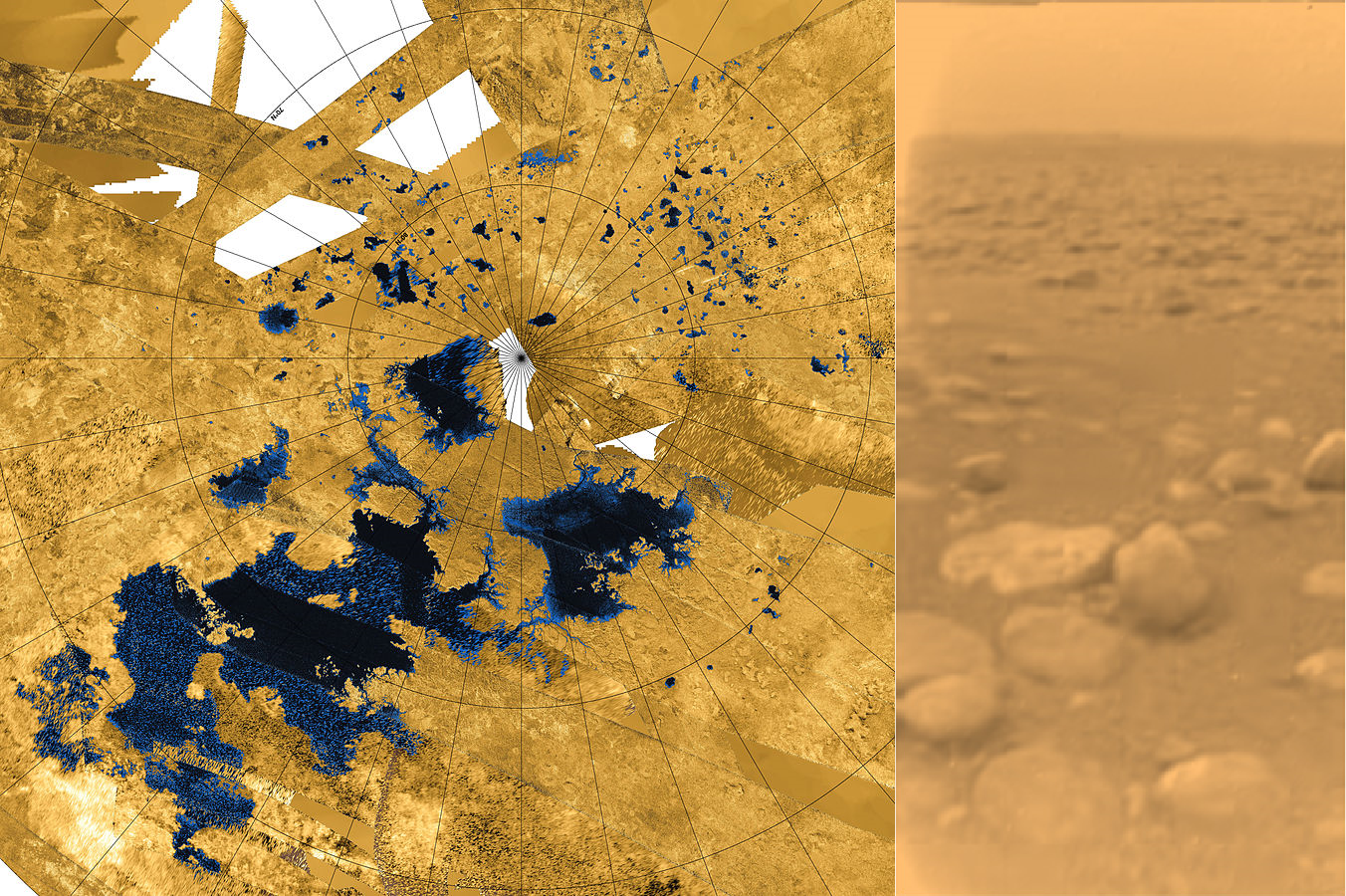

L’une des premières choses que Cassini-Huygens a faites à son arrivée dans le système saturnien était d’étudier la plus grande lune de cette planète, Titan. À la suite des survols de Saturne effectués par les sondes Pioneer 11 et Voyager à la fin des années 1970 et au début des années 1980, les planétologues avaient déjà confirmé la présence d’une atmosphère composée d’azote et de méthane sur Titan. Associés aux observations du télescope spatial Hubble en 1995, ces données laissaient croire aux chercheurs que les conditions pouvaient permettre l’existence de méthane liquide en grandes quantités sur la surface, comme des lacs ou des océans. Aucune autre lune du système solaire ne possède une atmosphère, et aucun autre endroit que la Terre ne présente des liquides à sa surface. Pour cette raison, Titan est devenue une priorité scientifique pour la mission Cassini-Huygens.

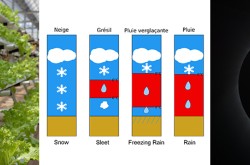

Huygens est atterri sur Titan le 14 janvier 2005, soit le premier astronef à atterrir sur un corps aux confins du système solaire. Il a recueilli et communiqué des données à Cassini pendant sa descente et durant environ 90 minutes passées sur la surface de Titan. Cassini s’est finalement retrouvé hors de portée et les batteries de Huygen se sont épuisées. D’après les images envoyées, il semblerait que Huygens ait atterri sur une surface ayant une consistance semblable à de la boue. Toutefois, la présence de larges étendues de liquide dans les environs n’a pas été prouvée. Lors de survols subséquents, Cassini a confirmé que, en effet, Titan possède d’énormes lacs de méthane principalement concentrés dans la région polaire nordique. Les efforts combinés de Cassini et de Huygens ont démontré qu’il y a un cycle complet de méthane sur Titan : évaporation, pluie et gel.

Enceladus

Une meilleure compréhension d’Encelade est l’une des plus grandes contributions de Cassini à nos connaissances du système solaire. Encelade est une lune dont la surface est entièrement recouverte d’une épaisse couche de glace d’eau. Des survols de Cassini effectués à proximité de cette lune ont permis de découvrir d’énormes geysers en éruption, crachant de grandes quantités d’eau liquide à des centaines de kilomètres dans l’espace à partir de son pôle Sud. En plus d’autres mesures, ces résultats confirmaient qu’Encelade avait également un immense océan d’eau liquide sous sa surface de glace. En fait, il y a plus d’eau sur Encelade qu’ici, sur Terre. Plus récemment, Cassini a détecté de l’hydrogène moléculaire dans les panaches d’eau lorsque l’astronef a survolé un des geysers actifs. Cette présence d’hydrogène moléculaire est importante, car elle indique que l’eau réagit avec les roches au fond de l’océan d’Encelade, et ce, grâce à un phénomène appelé hydrothermalisme (comme un griffon hydrothermal). Voilà qui indique clairement qu’Encelade est l’un des meilleurs endroits où concentrer les recherches sur la vie en dehors du système solaire.

Le réseau d’anneaux

Les anneaux de Saturne sont étudiés depuis que Galilée y a pointé sa lunette et les a nommés « les oreilles de Saturne ». Nous savons maintenant qu’ils sont composés de milliards de morceaux de glace d’eau de 1 cm à 10 m de grosseur. Ils s’étendent d’environ 8 000 km à 80 000 km au sommet des nuages de Saturne, tout en conservant une épaisseur d’environ 1 km. Ce qui est incroyablement mince, car, relativement parlant, c’est plus mince qu’une feuille de papier!

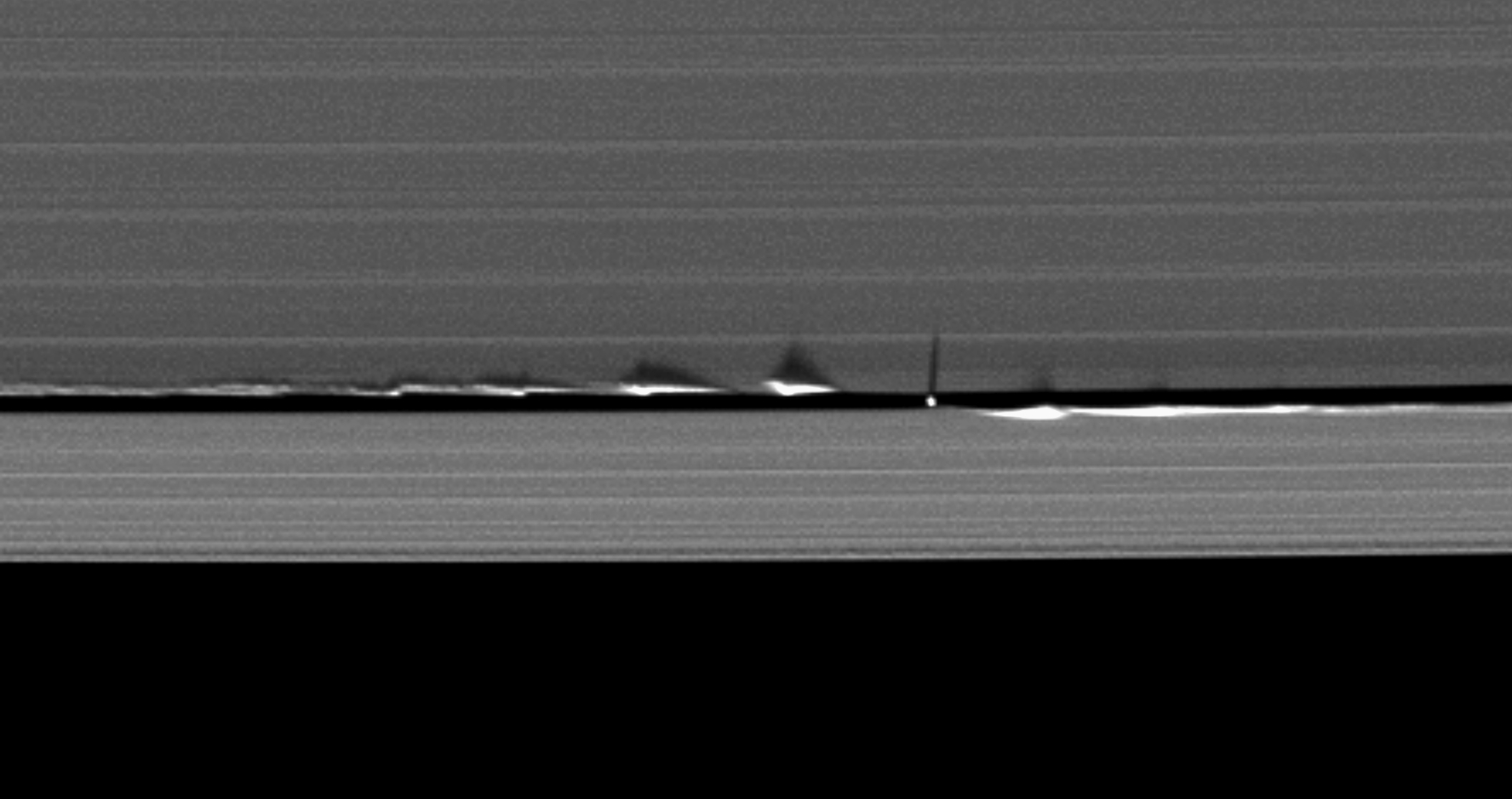

Sous l’œil scrutateur des caméras de Cassini, les anneaux se sont avérés être beaucoup plus complexes qu’on l’avait pensé originalement. Par exemple, pendant que les sondes Voyager découvraient la division de Keeler, une ouverture de 42 km dans l’anneau A de Saturne, Cassini repérait la lune Daphnis dans cette même ouverture. L’effet gravitationnel de la lune a non seulement créé l’ouverture, mais également de magnifiques ondulations sur les contours de l’anneau. La plupart des ouvertures que l’on retrouve dans les anneaux de Saturne, qu’elles soient grandes ou petites, sont probablement créées par de petites lunes qui découpent leur orbite à l’aide de la force gravitationnelle.

Cassini a également découvert plusieurs caractéristiques agissant un peu comme des hélices dans les anneaux, lesquelles sont probablement causées par davantage de petites lunes, semblablement à la façon dont Daphnis crée des ondulations de chaque côté de la division de Keeler. L’« hélice Blériot », qui porte le nom du célèbre aviateur français, est la plus grande de ces caractéristiques et Cassini en a récemment saisi l’image durant sa grande finale.

Saturne

Bien que la liste ci-dessus soit considérable, le travail de Cassini concernant Saturne n’est pas encore commencé. La principale mission de Cassini a initialement duré quatre ans, mais a été prolongée à deux reprises : une fois en 2008 (mission Equinox), puis en 2010 (mission Solstice). L’orbite de Saturne autour du Soleil prend approximativement 30 années terrestres, donc Cassini a observé la planète pendant environ la moitié de son année. Cela a permis des examens à long terme des changements saisonniers de la planète, par exemple, le vortex hexagonal au pôle Nord. Maintenant, l’hexagone a été découvert par les sondes Voyager en 1981; et, avec l’aide de Cassini, des chercheurs tentent toujours de comprendre pourquoi les vents tournent si brusquement. Toutefois, au cours des 13 années pendant lesquelles Cassini l’a observé, l’hexagone a changé de couleur pour passer du bleu au doré. Ce changement est probablement lié au fait que le pôle Nord reçoit plus de lumière solaire et crée une brume pendant le solstice d’été de l’hémisphère nord.

Cassini a également pu examiner la tempête blanche semi-périodique, connue sous le nom de grande tache blanche. L’astronef a observé son émergence en décembre 2010. Puis, la tache a doucement enveloppé la planète tout entière et a fini par s’engloutir elle-même en août 2011. Après que Cassini ait réalisé des observations sur ses cycles complets, les scientifiques ont pu proposer une cause pour la grande tache blanche : la planète doit se refroidir considérablement avant qu’une tempête puisse naître sur Saturne

Peut-être la plus célèbre image de Cassini, intitulée « Le jour où la Terre a souri », a été prise lorsque l’astronef s’est placé de sorte à être complètement à l’opposé du Soleil du point de vue de Saturne. Cette situation inédite a permis à Cassini de capter une image de Saturne rétroéclairée par le Soleil. La Terre et sa lune ont été saisies dans le cliché ainsi que Mars et une poignée d’autres éléments. C’était la troisième fois dans l’histoire que la Terre a été prise en photo à partir des confins du système solaire.

La grande finale

Étant en vol dans l’espace depuis près de 20 ans, il est difficile de s’imaginer un temps sans Cassini et Huygens. Malheureusement, la réserve de carburant que Cassini utilise pour corriger son orbite s’amenuise. Si l’astronef venait à manquer de carburant, il se retrouverait effectivement sans erre. Même si c’est peu probable, un astronef mort pourrait accidentellement s’écraser sur la lune de glace Encelade ou la « Terre primitive » Titan, et possiblement contaminer ces mondes avec des bactéries terrestres. Afin de conserver les environnements intacts de ces lunes, le personnel chargé de la mission Cassini-Huygens a décidé d’y mettre fin en écrasant l’astronef sur Saturne, où il se désintégrera dans l’atmosphère supérieure. Cependant, avant de procéder à cette destruction, il a été prévu que l’astronef dessinera 22 orbites dans l’espace situé entre Saturne et ses anneaux, soit un endroit où aucun astronef n’est jamais passé. Ces orbites sont prévues pour aider à répondre à des questions comme : Quelle est la masse contenue dans les anneaux de Saturne? Quelle est la vitesse de rotation de Saturne? Des questions fondamentales qui sont encore sans réponse.