Trois choses que vous devriez savoir sur les semis, les essais cliniques et l’exploration de Mars

Faites connaissance avec Renée-Claude Goulet, Jesse Rogerson et Michelle Campbell Mekarski.

Conseillers scientifiques d’Ingenium, ils fournissent des conseils d’experts scientifiques sur des sujets importants en lien avec nos trois musées — le Musée de l’agriculture et de l’alimentation du Canada, le Musée de l’aviation et de l’espace du Canada et le Musée des sciences et de la technologie du Canada.

Dans cette série colorée de billets de blogue mensuels, les conseillers scientifiques d’Ingenium présentent jusqu’à trois pépites insolites touchant leur champ d’expertise. Pour l’édition de mai, nos conseillers scientifiques traiteront du jardinage intérieur, des étapes des essais cliniques et d’une nouvelle façon d’explorer la planète Mars.

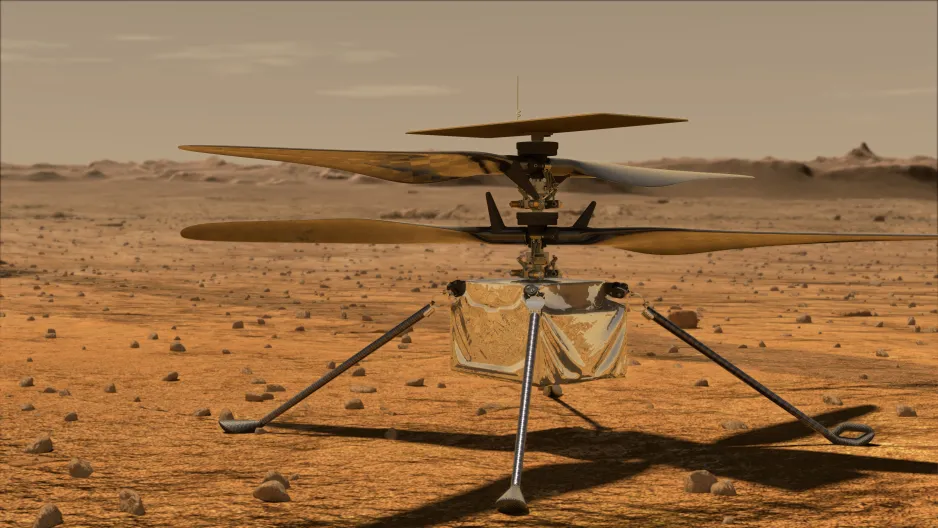

Une création artistique d’Ingenuity, un petit hélicoptère qui ressemble à un drone, sur la surface de Mars.

Une nouvelle façon d’explorer Mars

Cet été, la NASA prévoit lancer une nouvelle mission robotique sur Mars : le rover Perseverance. Celui-ci est conçu très semblablement à son prédécesseur, le rover Curiosity, mais sa mission est complètement différente. Il partira à la recherche de signes de vie ancienne sur la planète, et recueillera des échantillons de roches et de sol à rapporter sur Terre.

Fixé en dessous du rover se trouve quelque chose qu’on ne s’attendrait pas à voir envoyé sur une autre planète... un hélicoptère!

Jusqu’à maintenant, les humains ont développé trois principaux types de sondes robotiques pour le système solaire. Les satellites, utilisés pour des missions de survol ou orbitales, sont conçus pour demeurer dans l’espace et observer les planètes de haut. Ils parcourent beaucoup de terrain, mais à partir de centaines ou de milliers de kilomètres de distance. Le deuxième type : des modules atterrisseurs qui descendent à la surface et demeurent à l’endroit où ils se sont posés. Ils peuvent évaluer la planète directement, mais seulement une toute petite partie. Le troisième type : les rovers, qui peuvent se déplacer sur plusieurs kilomètres à partir de l’endroit où ils ont atterri.

La NASA, grâce au lancement du rover Perseverance, fera l’essai d’une toute nouvelle technologie qui pourrait changer notre façon d’explorer les autres planètes. Un petit hélicoptère ressemblant à un drone, Ingenuity, accompagnera le rover comme démonstrateur technologique. Il sera déployé pour effectuer une série d’essais de vols propulsés. Ces vols dureront au maximum 90 secondes et pourraient aller aussi loin que 300 mètres, à une distance d’environ cinq mètres du sol. Si la mission s’avère un succès, il s’agirait du premier vol propulsé sur une autre planète.

Pourquoi avons-nous besoin d’effectuer des vols propulsés sur une autre planète? Parce qu’ainsi nous pouvons couvrir plus de terrain! Un hélicoptère comme Ingenuity pourrait se déplacer beaucoup plus loin et plus rapidement qu’un rover, tout en réalisant des mesures scientifiques de près. Ingenuity pourrait marquer le début d’une nouvelle ère en exploration planétaire.

Par Jesse Rogerson

Pourquoi est-ce si long pour faire homologuer un nouveau médicament? Parce qu’on doit d’abord vérifier avec soin leur sécurité et leur efficacité.

À la recherche d’un remède : étapes d’un essai clinique

Imaginez qu’un nouveau médicament soit inventé pour guérir le paludisme, le cancer ou le coronavirus. Bien qu’il serait révolutionnaire, il ne peut pas simplement être offert aux populations du monde. Le corps humain est une machine très complexe. Un médicament qui fonctionne dans une éprouvette de cellules (ou sur une souris) peut avoir des effets complètement différents sur une personne. Pour s’assurer qu’un nouveau traitement fonctionne comme prévu, sans effets secondaires graves, il doit d’abord faire l’objet d’essais cliniques.

Les essais cliniques sont effectués en quatre étapes, chacune conçue pour répondre à des questions sur la façon dont fonctionne le traitement sur les gens. Pour protéger des patients potentiels, les chercheurs doivent soumettre les travaux de recherche existants et un plan décrivant l’essai potentiel avant chaque étape. Cette information est examinée par des scientifiques, des médecins et d’autres experts pour veiller à ce que le traitement soit prometteur et que l’essai soit bien conçu. Si on détermine que le traitement n’est pas sécuritaire ou qu’il est inefficace à tout moment (avant ou durant les essais), il sera interrompu. La

PHASE 1 concerne la sécurité immédiate. Pendant cette phase, un très petit nombre de volontaires reçoivent le traitement expérimental. L’objectif vise à découvrir comment corps réagit au traitement, si son administration est sécuritaire et quelle est la bonne dose. Les chercheurs surveillent les sujets de près pour détecter tout effet secondaire important. La plupart des traitements expérimentaux passent cette étape.

La PHASE 2 évalue l’efficacité du traitement sur les gens atteints d’une maladie particulière. Cette phase comprend généralement quelques centaines de personnes et peut durer plusieurs mois ou années. Le dosage est également testé afin de maximiser l’efficacité et de minimiser les effets secondaires. Environ un tiers des traitements expérimentaux terminent cette étape.

La PHASE 3 comporte des centaines à des milliers de patients, et est réalisée sur plusieurs années. La grande échelle de cette étape permet aux chercheurs d’obtenir une meilleure idée de la sécurité et de l’efficacité du traitement. Le traitement expérimental est directement comparé à des traitements existants pour la même maladie ou condition. Si un traitement termine cette phase avec succès, il peut être mis sur le marché public. Parmi tous les traitements qui commencent des essais cliniques, environ 14 % d’entre eux sont homologués à cette étape.

La PHASE 4 est une période de surveillance après la mise en marché publique du traitement. Les avantages et les effets à long terme sont surveillés sur différents groupes de patients et en combinaison avec d’autres traitements. Ainsi, des effets moins communs peuvent être détectés. Des résultats non désirés ressortissant de la phase 4 peuvent faire en sorte que le traitement soit restreint ou carrément retiré du marché.

Bien que le processus soit long, chaque étape d’un essai clinique est conçue pour trouver les traitements les plus efficaces et sécuritaires, tout en minimisant les risques sur les patients.

Par Michelle Campbell Mekarski

Certaines de ces plantules se sont étirées vers la lumière.

Comment éviter trois problèmes courants du jardinage intérieur

Les règles de distanciation sociale imposées par la COVID-19 forcent les gens à trouver toutes sortes d’activités pour rester occupés à la maison et le jardinage en fait certainement partie! Que vous découvriez tout juste votre pouce vert ou que vous soyez un jardinier chevronné, faire des semis à l’intérieur est un excellent point de départ. Voici trois conseils scientifiques qui vous aideront à tirer le maximum de tout votre travail et à éviter certains écueils courants de la production de semis.

Problème no 1 : Les plantules sont toutes étirées, minces ou faibles, et ne peuvent se tenir toutes seules. Cause : manque de lumière.

Nos fenêtres filtrent la lumière du soleil, réduisant son intensité et sa qualité. Les plantules s’étirent pour trouver la lumière. La solution idéale pour éviter des plantules longues et maigres est de les placer sous une lampe de serre près des plantes (sans les toucher). Si ce n’est pas une option, placer les semis près d’une fenêtre exposée vers le sud permettra une meilleure exposition au soleil. On ne peut renverser l’état des plantules étirées, mais on peut les planter dans un plus grand contenant en enterrant la tige jusqu’aux premières feuilles.

Problème no 2 : Le bas des tiges de plantules a pourri, ou les plantules ont jauni, flétri, ou ne poussent pas. Cause : excès d’eau.

Cela peut paraître étrange, mais, pour les plantes, un excès d’eau est tout aussi nocif que trop peu. Les racines ont besoin d’oxygène pour fonctionner et croître, ce qu’elles obtiennent à partir d’espaces remplis d’air dans le sol. Si le sol est constamment saturé d’eau, les racines se noient. Les conditions humides sont également propices à la croissance de champignons et de bactéries qui peuvent tuer les plantules (causent des maladies comme la fonte de semis). Il faut garder un couvercle ou une pellicule de plastique sur le plateau à semis pour y conserver l’humidité jusqu’à ce que les plantes aient germé et se soient débarrassées de presque toute l’enveloppe de la graine (autrement elle pourrait s’assécher et piéger les feuilles à l’intérieur). Ensuite, on poursuit la croissance sans le couvercle, puis on arrose seulement lorsque la terre est sèche. Il ne faut pas complètement imbiber la terre (s’assurer que les contenants ont des trous d’écoulement).

Problème no 3 : Les plantules sont délicates et faibles, ou sont mortes lorsqu’elles ont été placées à l’extérieur. Cause : les plants sont trop maternés.

À l’intérieur, les conditions sont très belles — pas de vent, pas de grandes fluctuations de température, très peu de rayons UV nuisibles (on le répète, les fenêtres filtrent la lumière). Les plants réagissent de différentes façons aux facteurs de stress, l’une d’entre elles étant de devenir plus forts. Il faut rendre la vie des plantules intérieures un peu plus difficile. On peut placer un ventilateur dans leur direction (à basse vitesse) et, lorsqu’elles sont plus grandes, on peut couper les têtes pour leur permettre de faire pousser des tiges latérales. Avant de les planter à l’extérieur, il faut laisser les plantes dehors de plus en plus longtemps chaque jour pour qu’elles s’habituent au vent et à la lumière directe du soleil. Elles se renforceront ainsi suffisamment pour pouvoir être à l’extérieur à temps plein.

S’occuper de semis pendant les premières étapes délicates de leur vie jusqu’à ce qu’ils soient prêts à être transplantés peut être frustrant, mais ces conseils devraient vous mettre sur la bonne voie pour réussir votre potager.

Par Renée-Claude Goulet