L’imitateur par excellence : le nitrate de cellulose au XXe siècle

Dans la culture populaire, les objets en nitrate de cellulose sont souvent représentés de manière spectaculaire par des pellicules cinématographiques très inflammables, qui prennent feu dans les projecteurs et qui explosent, embrasant des bâtiments, comme dans le film Cinéma Paradiso. Ce que vous ne savez peut-être pas, c’est qu’avant d’être utilisé pour produire des films, le nitrate de cellulose s’appelait celluloïd et servait à autre chose.

Le celluloïd est du nitrate de cellulose auquel on a ajouté du camphre comme plastifiant pour — vous l’aurez deviné — augmenter sa plasticité On le considère comme l’« imitateur par excellence » de l’ivoire, de l’écaille de tortue et de la corne, car on peut lui donner un aspect qui rappelle celui de ces matières naturelles.

Afin d’obtenir du celluloïd, on modifie chimiquement la molécule de cellulose en y ajoutant de l’acide nitrique fort et d’autres acides, comme l’acide sulfurique, des plastifiants et de l’eau. Selon la quantité d’azote ajoutée à la cellulose, soit le degré de nitration, et les plastifiants utilisés, on obtient différentes matières. Par exemple, la teneur en nitrate du nitrate de cellulose utilisé pour les films est plus élevée que celle du celluloïd, et c’est cette teneur élevée qui rend la pellicule cinématographique aussi inflammable.

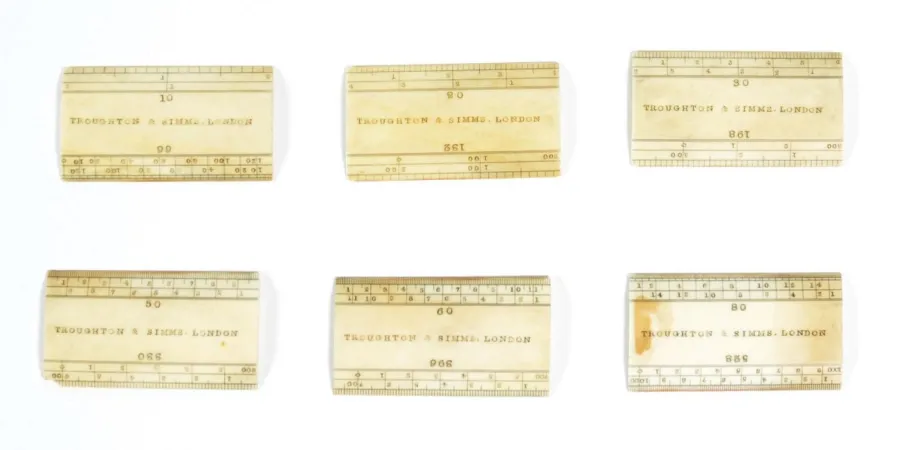

Mallette de dessin ayant appartenu à Marcus Smith, ingénieur ferroviaire au service du Chemin de fer Canadien Pacifique.

Les premiers objets en celluloïd

La plupart des objets en celluloïd ont été fabriqués de 1846 à 1950, d’abord en Angleterre par la Parkesine Co. en 1866, puis aux États-Unis à partir de 1870. Entre autres objets populaires créés, il y avait des bijoux et des articles de toilette en imitation d’ivoire et d’écaille de tortue, des colliers, des boules de billard, des poupées et des outils. En raison de son coût moindre et de sa grande capacité à imiter les matières naturelles, le celluloïd est devenu très prisé par toutes les classes socioéconomiques. Selon la Celluloid Manufacturing Company, « le celluloïd a donné à l’éléphant, à la tortue et au polype corallien un répit dans leur habitat naturel » [traduction]; de fait, le celluloïd était considéré comme un moyen de prévenir la décimation de la faune sauvage alors que s’intensifiait l’industrialisation du monde entier.

L’examen d’une mallette de dessin ayant appartenu à l’ingénieur ferroviaire Marcus Smith, qui fait désormais partie de la collection d’Ingenium, révèle un assortiment d’instruments en ivoire et en celluloïd. Né en 1815 en Northumbrie, en Angleterre, Marcus Smith commença sa carrière d’ingénieur en 1844. Après avoir travaillé sur plusieurs chemins de fer en Angleterre, M. Smith décida, dans la foulée de la révolution et de la crise politique survenues à Paris, de partir pour le Canada en 1850 afin d’entrer au service de la Compagnie du grand Chemin de fer Occidental. Après une longue carrière consacrée à plusieurs chemins de fer, il en vint à travailler avec sir Sandford Fleming au sein du Chemin de fer Canadien Pacifique; il y assuma les fonctions d’ingénieur en chef intérimaire de 1872 à 1878. M. Smith se retira de la fonction publique en 1893 et mourut à Toronto en 1905.

En raison de son coût moindre et de sa grande capacité à imiter les matières naturelles, le celluloïd est devenu très prisé par toutes les classes socioéconomiques. Selon la Celluloid Manufacturing Company, « le celluloïd a donné à l’éléphant, à la tortue et au polype corallien un répit dans leur habitat naturel » [traduction]; de fait, le celluloïd était considéré comme un moyen de prévenir la décimation de la faune sauvage alors que s’intensifiait l’industrialisation du monde entier.

L’examen d’une mallette de dessin ayant appartenu à l’ingénieur ferroviaire Marcus Smith, qui fait désormais partie de la collection d’Ingenium, révèle un assortiment d’instruments en ivoire et en celluloïd. Né en 1815 en Northumbrie, en Angleterre, Marcus Smith commença sa carrière d’ingénieur en 1844. Après avoir travaillé sur plusieurs chemins de fer en Angleterre, M. Smith décida, dans la foulée de la révolution et de la crise politique survenues à Paris, de partir pour le Canada en 1850 afin d’entrer au service de la Compagnie du grand Chemin de fer Occidental. Après une longue carrière consacrée à plusieurs chemins de fer, il en vint à travailler avec sir Sandford Fleming au sein du Chemin de fer Canadien Pacifique; il y assuma les fonctions d’ingénieur en chef intérimaire de 1872 à 1878. M. Smith se retira de la fonction publique en 1893 et mourut à Toronto en 1905.

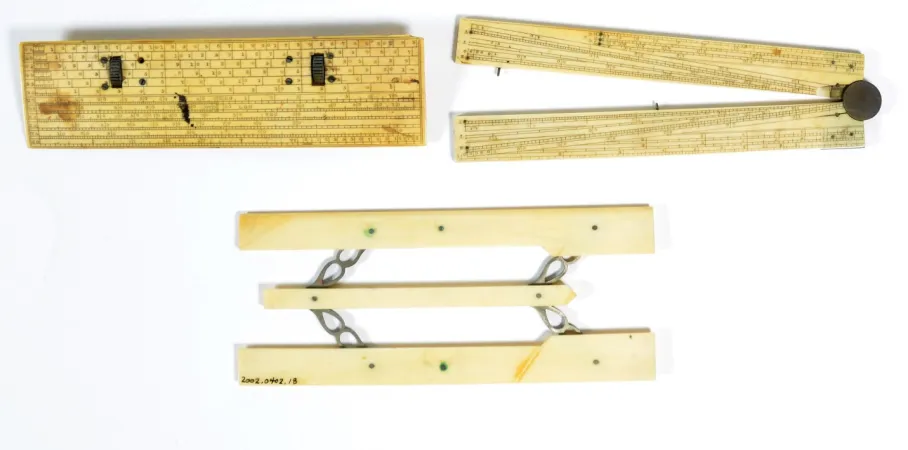

Plateau de la mallette de dessin contenant trois tire-lignes à manche en ivoire

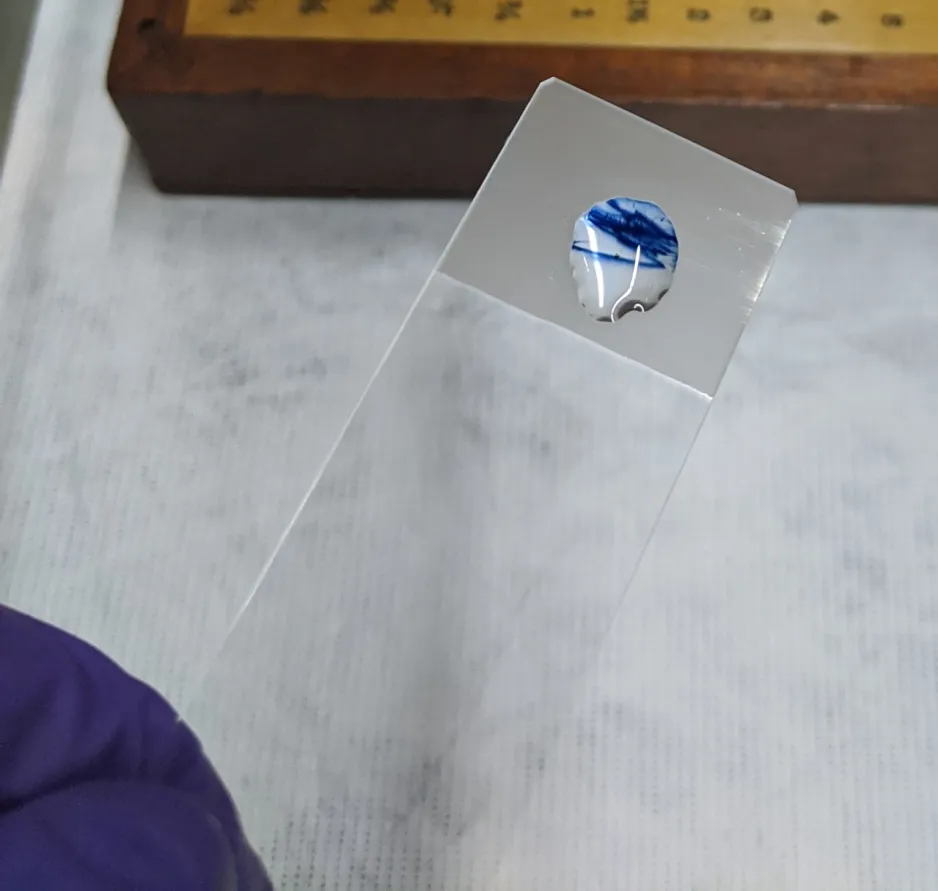

Exemple d’un résultat positif au test à la diphénylamine, révélé par l’apparition de la couleur bleu-violet sur l’échantillon

L’analyse des artefacts

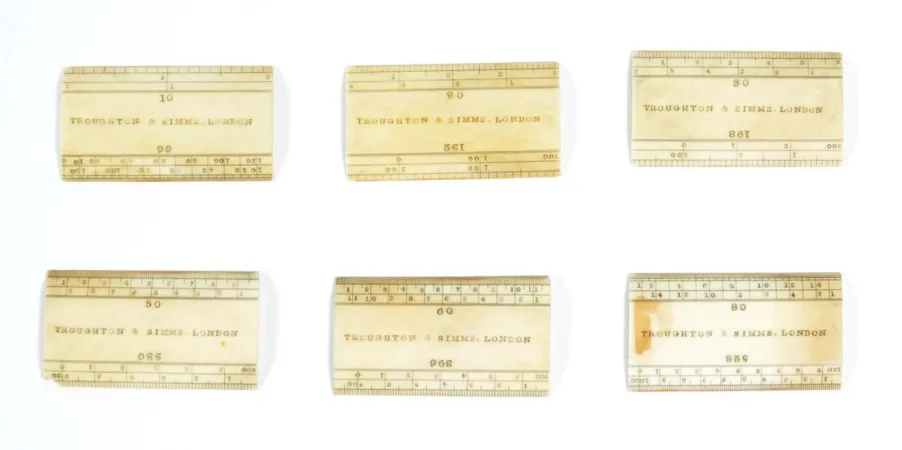

La photo ci-dessus montre différents instruments faits de nitrate de cellulose, d’ivoire et de métal. Le nitrate de cellulose a été décelé à l’aide de tests à la diphénylamine, qui réagit avec les nitrates présents dans les objets en nitrate de cellulose. Le test s’avère positif si une tache bleu-violet apparaît presque immédiatement, confirmant ainsi la présence de nitrate de cellulose dans l’échantillon; en l’absence de réaction, le résultat est négatif. Selon le test effectué sur les instruments de cette mallette, celle-ci contient six règles en ivoire et trois tire-lignes à manche en ivoire. On y trouve également un rapporteur, un compas de proportion et une règle en plus d’une plume en nitrate de cellulose et de six becs de plume aussi en nitrate de cellulose.

Pour les conservateurs d’Ingenium, ce résultat était très intéressant, car il témoigne de l’utilisation simultanée d’instruments en ivoire et en nitrate de cellulose. Il révèle également que l’objet était un outil de travail, qui n’a probablement pas été acheté tel quel, mais dont les éléments ont plutôt été assemblés pour répondre aux besoins de M. Smith. La sélection d’instruments a évolué au gré de la création et de la disponibilité de nouvelles matières moins chères comme le nitrate de cellulose. L’invention de matières modernes, qui ont préparé le terrain aux futurs plastiques, a permis d’offrir des variantes moins coûteuses des objets de luxe. Cette mallette de dessin montre qu’on utilisait simultanément des outils en ivoire et d’autres en celluloïd à une époque où on commençait à peine à se tourner vers le plastique.

Considéré à l’origine comme une matière plastique extraordinaire, le nitrate de cellulose a toutefois perdu en popularité en raison de son instabilité. En effet, plusieurs facteurs de dégradation inhérents au nitrate de cellulose font que, même en l’absence d’influences extérieures, cette matière finit par se dégrader d’elle-même. Parmi ces facteurs figurent la dégradation spontanée des molécules de cellulose, la qualité variable des produits utilisés pour fabriquer le nitrate de cellulose et la réversibilité de la nitration, qui permet à l’acide nitrique de se reformer à partir du plastique.

À ces facteurs de dégradation inhérents s’ajoutent des facteurs externes qui accroissent la dégradation de la matière, comme l’exposition à des conditions de température et d’humidité relative défavorables ainsi qu’à la lumière visible et ultraviolette. Tous ces facteurs peuvent accélérer la dégradation du nitrate de cellulose. En outre, une fois que la dégradation a commencé, on ne peut la stopper, mais seulement la ralentir, en raison de la nature autocatalytique des réactions chimiques impliquées.

Les stratégies pour ralentir la dégradation des objets

Quels sont les signes de la dégradation d’un objet? Comme plastifiant, on utilisait généralement du camphre, lequel se sublime à température ambiante. Lorsque le procédé de nitration s’inverse, le camphre migre vers la surface de l’objet, d’où il s’évapore. Le poids moléculaire de l’objet s’en trouve réduit, ce qui provoque des fissures à la surface de l’objet et rend celui-ci cassant. L’humidité dans l’air peut alors pénétrer dans les fissures et réagir avec les atomes d’azote présents dans l’objet, puis provoquer la formation d’acide nitrique. Les ions de soufre présents dans le nitrate de cellulose accélèrent ce phénomène et l’acide nitrique s’attaque alors aux chaînes de polymère cellulosique, ce qui endommage davantage l’objet.

Quelles sont les implications de tout cela pour la conservation des artefacts? Comme on l’a mentionné plus haut, la dégradation se produit naturellement, mais elle est accélérée par des conditions extérieures comme l’humidité, la température et la lumière. Grâce à une salle d’entreposage climatisée adéquatement, on peut réduire ces réactions chimiques et ralentir la dégradation des artefacts. Dans le Centre Ingenium, à Ottawa, on entrepose de tels objets dans une chambre froide. Il a été démontré que l’on peut réduire de moitié la vitesse de dégradation en abaissant la température de 10 ⁰C. Autrement dit, un objet en plastique se détériore deux fois moins vite à 10 ⁰C qu’à 20 ⁰C. De plus, on peut aussi ralentir les réactions indésirables en conservant les objets en nitrate de cellulose à l’abri de la lumière, dans des boîtes non tamponnées et exemptes d’acide, et dans un environnement où l’humidité relative est faible. Cette façon de procéder permet de préserver les artefacts pendant de nombreuses années, même si la dégradation, qui ne peut être enrayée, se poursuit lentement.

Vous avez des questions sur la conservation du plastique? Communiquez avec l’équipe de conservation d’Ingenium grâce à son fil Twitter @SciTechPreserv

Envie d’aller plus loin?

Pour en savoir plus sur le nitrate de cellulose et le plastique en général, vous pouvez consulter ces ouvrages :

SHASHOUA, Yvonne (2008). Conservation of Plastics: Materials Science, Degradation and Preservation, Butterworth-Heinemann.

WAENTIG, Friederike (2009). Plastics in Art. Michael Imhof Verlag.