Amiante et artefacts : la gestion des risques à Ingenium

Autrefois perçu comme un matériau miracle par l’industrie manufacturière et commerciale, l’amiante déclenche maintenant des sonnettes d’alarme, car c’est un agent cancérigène. Étant donné la triste réputation de l’amiante, on a tendance à l’éviter, mais parfois, il fait partie du travail. Pour l’équipe de conservation d’Ingenium – Musées canadiens des sciences et de l’innovation, à Ottawa, la gestion de l’amiante que contiennent les artefacts exige une bonne dose de minutie et une formation spéciale. Jetons un coup d’œil à l’histoire de l’amiante et à la façon dont nous gérons ce minéral au musée.

Pendant le déménagement, l’équipe a découvert divers objets comme celui-ci dans un tiroir rempli d’autres articles contenant de l’amiante fabriqués au Canada. Ils étaient conservés comme échantillons de produits, et la Commission géologique du ministère des Mines du Canada s’en servait pour des tests.

L’extraction de l’amiante au Canada

À l’état brut, l’amiante est une famille minérale qui regroupe les silicates fibreux et que l’on peut extraire du sol. Ses longues fibres microscopiques lui confèrent sa robustesse, mais ce sont elles qui posent problème. La nature fibreuse de l’amiante fait en sorte qu’on peut le transformer en fil, et en fabriquer plusieurs types de tissu. La structure naturelle de l’amiante lui permet de résister à des températures élevées et fluctuantes tout en conservant ses propriétés physiques et chimiques. Ces facteurs en font un isolant parfait.

Partout dans le monde, l’exploitation commerciale de mines d’amiante a connu une croissance fulgurante au début des années 1800. À l’époque, on utilisait de simples outils pour dégager l’amiante des autres minéraux. Il existe six types de minéraux asbestiformes; le plus commun s’appelle chrysotile. Des années 1850 aux années 1980, le chrysotile représentait environ 95 % des produits d’amiante fabriqués, malgré une baisse de production associée au déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale dans la plupart des régions du monde, sauf au Canada, en Afrique du Sud et aux États-Unis.

En 1878, l’extraction d’importantes quantités d’amiante à des fins commerciales avait déjà commencé à Val-des-Sources (qui s’appelait autrefois Asbestos). Cet amiante était transformé en panneaux et en tissus, et employé dans la fabrication d’objets tels que des joints, des gaines isolantes pour fils électriques, des matériaux de construction et des matériaux isolants entrant dans la fabrication d’électroménagers.

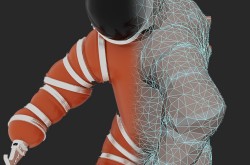

Les anciennes combinaisons de pompiers étaient elles aussi en amiante. L’amiante rehausse de plus les propriétés des matériaux auxquels il est combiné, qu’on appelle matériaux contenant de l’amiante (ou MCA).

La demande en amiante a atteint un sommet vers 1977. À cette époque, quelque 25 pays produisaient près de 4,8 mégatonnes d’amiante par année, et 85 pays environ fabriquaient des produits en amiante. Au Canada, l’usage de l’amiante était très répandu jusqu’en 1981, quand le Gouvernement du Canada a commencé à réglementer son utilisation dans des produits commerciaux. C’est alors que l’utilisation de l’amiante dans la fabrication de nouveaux matériaux a chuté de façon spectaculaire. En 2018, le Gouvernement du Canada a adopté une loi interdisant l’importation, la fabrication, la vente, le commerce ou l’usage de produits contenant de amiante, même si certains usages strictement réglementés sont encore autorisés de nos jours.

Pourquoi l’amiante est-il dangereux?

Le danger que représente l’amiante tient à ses longues fibres. Lorsqu’elles sont comprimées sur le sens de la longueur, les fibres d’amiante peuvent être très solides et très stables. Toutefois, lorsqu’on les remue, ces fibres peuvent se désintégrer en particules semblables à de la poussière qui serait constituée d’échardes microscopiques. Quand une personne inhale de l’ambiante, ces échardes peuvent transpercer et endommager ses organes respiratoires. Une exposition répétée peut causer des maladies pulmonaires, comme l’amiantose, ou des cancers, comme le mésothéliome. L’ampleur des dégâts dépend de l’exposition, mais celle qui se produit en milieu de travail est généralement la pire. Un amiante compacté, ou non friable, entraîne un moindre risque.

La technicienne adjointe en conservation Skye Marshall consolide l’amiante de la gaine en amiante qui isole un tuyau d’eau au moyen d’une pièce de canevas trempée dans un produit appelé Childers CP 240, sur laquelle elle applique un enduit encapsulant appelé CP 211 à l’aide d’un pinceau.

Amiante et sécurité à Ingenium

Les musées d’Ingenium conservent la collection nationale de science et technologie, qui témoigne de l’histoire du Canada. Un grand pourcentage des artefacts qui constituent la collection ont été fabriqués avec des matériaux désormais interdits, comme l’amiante. Par conséquent, notre équipe de conservation, qui s’occupe des collections, a suivi une formation avancée en évaluation des risques associés aux artefacts et en pratiques sécuritaires au travail.

Puisqu’on trouve souvent de l’amiante dans des objets qui servaient dans des environnements très chauds, le personnel d’Ingenium affecté à la conservation et aux collections peut souvent identifier très rapidement les artefacts comportant de l’amiante en évaluant simplement leur utilisation et son contexte.

Avant d’examiner un objet pouvant contenir de l’amiante, nos conservateurs se protègent au moyen d’une bonne ventilation et d’un équipement de protection individuelle (ÉPI). Nos conservateurs portent souvent un respirateur doté d’un filtre P100, des gants en nitrile de 6 mm d’épaisseur et un sarrau. Cet équipement les protège contre l’inhalation de particules d’amiante et empêche la contamination de leurs vêtements. Dans des cas extrêmes, le personnel va jusqu’à porter des combinaisons en Tyvek et des lunettes de protection.

Munie d’un respirateur, la technicienne adjointe en conservation Briana Ippolito porte un sarrau et des gants de nitrile. Elle encapsule l’amiante d’un moteur au moyen d’un enduit appelé CP 211. Elle manie une brosse et un aspirateur à la lumière d’une petite lampe.

Ingenium dispose de trousses de préparation à l’amiante et d’organigrammes de pratiques sécuritaires visant à assurer le confinement de l’amiante. Lorsque l’on découvre qu’un artefact contient de l’amiante, l’objet est nettoyé à l’aide d’un aspirateur HEPA avant d’être confiné de façon sécuritaire. Ensuite, le personnel y appose une étiquette indicatrice de risque, et l’indique dans le dossier numérique, pour que le danger soit facilement identifiable à l’avenir.

La détection d’amiante dans les artefacts

L’amiante est un matériau polyvalent qui peut emprunter de nombreuses formes. Il peut être tissé en textiles, tressé en cordes, pressé en feuilles, ajouté à de l’isolant, etc. Cela étant dit, la robustesse et la durabilité de l’amiante font aussi en sorte qu’il peut se cacher sous notre nez. L’équipe de conservation doit donc pouvoir repérer l’amiante sous toutes ses formes.

Il serait trop long de fournir la liste complète des matériaux qui contiennent de l’amiante. Voici tout de même quelques artefacts de notre collection qui contiennent souvent de l’amiante :

• cuisinières au gaz

• chaufferettes

• moteurs

• grille-pain

• fils électriques

• équipement et tenues de protection

• patins de freins

L’équipe de conservation porte attention aux caractéristiques fréquentes de l’amiante, en particulier si l’amiante est « friable » ou « non friable ». L’amiante friable, c’est celui qui se détache et qui est duveteux ou que l’on peut broyer dans sa main; l’amiante non friable est normalement pressé ou recouvert d’une pellicule qui empêche les fibres de se défaire. Comme la manipulation de l’amiante non friable est assez sécuritaire, ce type d’amiante n’exige aucune précaution supplémentaire. La galerie de photos ci-dessous montre différentes formes d’amiantes que peuvent contenir nos artefacts.

Image gallery

L’intérieur d’un interrupteur d’alimentation de la collection d’Hydro Ontario; remarquez les éléments du bobinage, séparés par des feuilles d’amiante friable.

Quand le risque associé à l’amiante est-il trop important?

Tous les objets que contient la collection d’Ingenium sont représentatifs du développement et de l’application des sciences et technologies au Canada et partout dans le monde. Toutefois, pour Ingenium, la sécurité du personnel et du public est au cœur de la gestion de la collection. Lorsqu’un objet est trop dangereux pour être géré de façon sécuritaire, on peut songer à le retirer de l’inventaire. Le retrait de l’inventaire est le processus par lequel un artefact est officiellement retiré d’une collection de musée, pour des raisons de sécurité ou autres. Dans ce cas, si l’objet comporte tant d’amiante friable qu’il ne peut ni être manipulé en toute sécurité par notre personnel ni exposé, nous pouvons songer à le retirer de l’inventaire.

Ce processus n’est pas aisé, car nous devons peser l’importance de l’objet, c’est-à-dire sa provenance et sa valeur aux fins de recherches, et le danger qu’il représente. Certains objets peuvent être mis en capsules ou traités de façon à confiner l’amiante et permettre ainsi la manipulation sécuritaire de l’objet. S’il nous est impossible de confiner l’amiante et que nous retirons l’objet de l’inventaire, nous nous assurons d’obtenir le plus d’information possible à son sujet afin de pouvoir raconter son histoire et de consigner et conserver ces renseignements. Quel que soit le travail que nous faisons avec l’objet, celui-ci sera altéré, il ne sera plus dans son état original, prévu au départ; ces changements doivent être minutieusement documentés et représentés, car ils changeront l’apparence de nos collections pour les générations à venir et la façon dont elles interagissent avec ces collections. Cet aspect des pratiques de conservation est important.

L’interrupteur d’alimentation représenté à droite est un exemple d’artefact jugé trop dangereux pour rester au sein de la collection, et éliminé comme déchet dangereux.

#IngeniumDéménage

En 2017, le personnel d’Ingenium a planifié et commencé la relocalisation d’artefacts des anciens entrepôts vers le nouveau Centre Ingenium, lieu d’entreposage ultramoderne situé à côté du Musée des sciences et de la technologie du Canada. Ce déménagement nous a permis de porter un regard sur chacun des artefacts de la collection. Grâce à notre équipe hautement qualifiée, nous avons pu repérer et gérer plus de sources de danger que jamais auparavant et remédier au risque.

Depuis l’inauguration du Musée national des sciences et de la technologie (établissement qui a précédé le Musée des sciences et de la technologie du Canada), en 1967, les normes et procédures entourant la gestion des risques ont évolué. Comme certains articles de la collection ont été acquis avant l’adoption des politiques actuelles, le déménagement offre une occasion idéale d’examiner chaque objet et de mettre à jour nos pratiques en matière de sécurité de façon à ce qu’elles en tiennent compte. Pendant cette évaluation, l’amiante s’est avéré l’une des sources de danger que rencontre et gère le plus fréquemment notre équipe. Dans la plupart des cas, l’amiante est détecté, confiné et étiqueté de façon à être facilement repérable à l’avenir. Le déménagement des artefacts vers leur nouveau domicile permanent au Centre Ingenium nous permet de rendre notre collection plus sécuritaire que jamais.

Pour en savoir plus

Pour en savoir plus long sur l’amiante en milieu de travail, visitez le Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail.

Vous appréciez le Réseau Ingenium? Aidez-nous à améliorer votre expérience en répondant à un bref sondage!