À la découverte du premier synthétiseur au monde (2e partie)

Il y a 75 ans, le physicien Hugh Le Caine commençait à travailler sur un nouvel instrument de musique pour le moins étrange portant un nom tout aussi inusité : la saqueboute électronique. Peut-être n’avez-vous jamais entendu parler de la saqueboute électronique, mais vous connaissez sûrement l’instrument répandu dont elle a été l’ancêtre : le synthétiseur.

Voici la deuxième partie d’une série d’articles du Réseau Ingenium qui suit la reconstruction de la saqueboute électronique qui date de 1948, et qui est mieux connue sous le nom du premier synthétiseur au monde. Aujourd’hui, nous examinerons les progrès réalisés jusqu’ici ainsi que les étapes suivantes.

Le projet de reconstruction de la saqueboute électronique

Dans mon blogue précédent, j’ai décrit certaines des raisons pour lesquelles la saqueboute électronique de 1948, un des artefacts les plus importants sur le plan historique de la collection d’instruments de musique d’Ingenium, n’a pas pu être restaurée dans son état de fonctionnement d’origine. Présentant un grand nombre de composants électroniques vieillissants, endommagés et instables, une remise en état complète nécessiterait le retrait et le remplacement de la plupart de ses circuits d’origine – bref, la destruction de l’instrument. Cela ravagerait en effet d’importants témoignages matériels et compromettrait gravement l’intégrité historique de l’artefact. À l’époque, je me suis demandé s’il ne serait pas possible de contourner les circuits de l’instrument et d’utiliser nos propres modules faits sur mesure, de manière à laisser intacts les composants électroniques d’origine. Cela nous permettrait de pouvoir faire jouer les commandes mécaniques de l’instrument – le clavier, les leviers, les boutons et les interrupteurs – et de confier le travail électrique à des composants modernes plus stables et sécuritaires.

Mais un examen plus approfondi de la structure et des commandes mécaniques de l’instrument a révélé d’autres mauvaises surprises : bon nombre des composants nécessiteraient également des interventions destructrices pour être remis en état de jouer.

Prenons l’exemple du cadre du clavier de la saqueboute, qui s’est considérablement déformé au cours des 75 dernières années. Cela a affecté le mouvement ou l’« action » des touches (figure 1). Pour rétablir le mouvement adéquat et équilibré des touches du clavier, il faudrait démonter, réinitialiser et probablement remplacer le cadre en bois original, y compris la pièce contenant les mots « electronic sackbut ». Même le retrait du cadre pour l’inspecter et déterminer avec précision les prochaines étapes serait très risqué, puisqu’une fois la tension du bois déformé relâchée, il est peu probable qu’on puisse remettre en place les planches et les composants interconnectés. Il s’agirait d’une intervention fatale parce qu’il serait alors impossible de ramener l’artefact dans son état d’origine.

Figure 1. Remarquez-vous que l’écart entre le support des touches (indiqué en rouge) et les touches elles-mêmes s’agrandit à mesure qu’on se déplace de la gauche du clavier vers la droite? Lorsqu’on appuie sur les touches de gauche, elles bougent à peine, tandis que celles de droite s’enfoncent beaucoup trop. Laisser le clavier dans cet état rendrait l’instrument pratiquement injouable.

Des conclusions semblables ont été tirées en ce qui concerne les autres commandes physiques de l’instrument. Sous le levier de la « commande du petit doigt », par exemple, se trouvent les vestiges d’une éponge orange (figure 2). L’éponge servait de ressort pour fournir une résistance et permettre au levier de revenir à sa position initiale (vers le haut) après avoir été actionné. L’éponge s’est desséchée au fil des ans, elle s’est affaissée et est devenue extrêmement friable. Pour remettre le levier du petit doigt en état de jouer, il faudrait retirer ce qu’il reste de l’éponge et en insérer une nouvelle. Cette opération serait fatale puisque l’éponge s’effriterait complètement et ne pourrait jamais être remise en place.

Figure 2. Le levier de la « commande du petit doigt » (entouré en rouge) est situé dans le module de commande gauche, sur le dessus de l’instrument. Sur l’image de droite, on remarque ce qu’il reste d’une éponge orange, avec des petits fragments qui se sont détachés tout autour. L’éponge est si friable qu’elle s’effrite peu à peu, même sans être dérangée.

Il ne s’agit là que de deux exemples parmi tant d’autres de composants originaux de la saqueboute électronique qu’il faudrait détruire ou endommager davantage pour remettre l’instrument en état de jouer.

Comme ces interventions destructrices auraient un impact dramatique sur l’intégrité historique de l’artefact, ainsi que sur son potentiel d’exposition et de recherche, nous avons décidé d’abandonner la restauration et de plutôt fabriquer une reproduction distincte, en reproduisant les attributs physiques, l’ergonomie (la sensation de jouer) et la conception sonore de l’instrument de 1948, mais en laissant l’artefact original intact et en toute sécurité.

Les recherches et la planification en vue de la reproduction ont commencé sérieusement à l’automne 2021. Malgré les retards liés à la pandémie, notre équipe a réalisé des progrès considérables au cours des mois suivants. J’aimerais donc vous décrire ici le travail que nous avons effectué jusqu’à ce jour, le tout accompagné de quelques images. Je vous parlerai ensuite des étapes à venir de la construction de ce qui, nous l’espérons, deviendra la première réplique entièrement fonctionnelle au monde du premier synthétiseur au monde.

Composants structurels et mécaniques

La première phase de la reconstruction a consisté à fabriquer une reproduction fidèle de la structure principale et des commandes mécaniques de la saqueboute électronique. Pour ce faire, nous avons fait appel à Denis Larouche, artiste et expert en matériaux. Pendant six mois, Denis a pris des photos et des mesures précises de l’artefact au Musée des sciences et de la technologie du Canada, où il est actuellement exposé. Et à l’automne 2022, il a livré au musée une reproduction complète de l’instrument, y compris la structure de base, le clavier et les commandes du dessus. Les figures 3 à 7 illustrent quelques-unes des étapes de ce travail.

Figure 3. Séance pratique avec l’artefact au Musée des sciences et de la technologie du Canada. Denis Larouche a pris des mesures précises, des photos et des notes sur l’instrument afin d’assurer un haut niveau d’exactitude dans sa conception.

Figure 4. Fabrication du clavier de la saqueboute sur mesure. Il a fallu tailler, assembler et vernir chaque élément à la main.

Figure 5. Fabrication des commandes pour la main gauche à l’aide de photos et de mesures de l’artefact.

Figure 6. Fabrication de la base en bois et traitements esthétiques pour reproduire l’aspect et la texture des planches transversales originales. La structure de l’instrument a été construite vers 1945 au moyen de planches provenant d’une vieille caisse d’expédition.

Figure 7. Réplique achevée de l’instrument, telle qu’elle était lors de sa livraison au musée, à l’automne 2022. L’installation préliminaire des composants électroniques a commencé peu après.

Composants électroniques

La phase suivante du projet de reconstruction a consisté à reproduire les composants électroniques de la saqueboute originale. Nous avions d’abord décidé de reproduire exactement les éléments électroniques de 1948 et d’utiliser des circuits analogiques, mais cela s’est avéré impossible, et ce, pour plusieurs raisons.

Tout d’abord, nous ne comprenons pas encore entièrement les circuits analogiques originaux. En fait, une des raisons pour lesquelles nous avons voulu fabriquer une réplique fonctionnelle est de tester un certain nombre de théories sur la façon dont l’instrument aurait été conçu électroniquement. Comme je l’ai mentionné dans mon article précédent, les circuits électroniques de l’instrument original sont complexes et ne sont pas faciles à analyser (sans les détruire). Nous ne pouvons donc pas dire avec certitude comment chaque circuit a été conçu, et comment ils sont tous interconnectés. Et comme une grande partie de la musique de l’instrument était produite par une manipulation minutieuse de ses différentes commandes – dont certaines, comme celle pour la main gauche, sont très inusitées –, déterminer exactement comment l’instrument a été conçu électroniquement et instrumentalement nécessitera de l’expérimentation dans les deux domaines à la fois.

Il faudra ainsi faire jouer la réplique, manipuler ses différentes commandes et comparer les sons produits à ceux des quelques enregistrements historiques de la saqueboute réalisés par son créateur, Hugh Le Caine, entre 1946 et 1954. Il s’agira ensuite de modifier les commandes et la façon de jouer l’instrument ou les circuits électroniques pour reproduire au mieux les sons des enregistrements. L’utilisation de circuits analogiques aurait considérablement augmenté les délais et la marge d’erreur, puisque les circuits analogiques d’origine étaient notoirement capricieux et instables. Qui plus est, leur utilisation était dangereuse puisqu’un courant à haute tension circulait en permanence dans l’instrument.

Nous avons donc opté pour la conception d’un générateur sonore numérique qui nous permettrait d’expérimenter plus efficacement les différentes fonctions des commandes, configurations électroniques et techniques de jeu – de façon sécuritaire, efficace et hautement contrôlée – tout en acquérant une meilleure compréhension de la manière dont les circuits analogiques d’origine auraient pu être conçus.

Nous pensons que cette stratégie nous permettra d’atteindre notre objectif, à savoir fabriquer une réplique de l’instrument dont l’aspect, la sensation de jouer et le son seront très près du synthétiseur original, tout en générant des faits qui pourront être utilisés pour soutenir une myriade de projets de recherche éventuels sur l’instrument, y compris de futures reconstitutions analogiques.

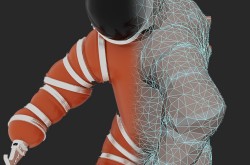

Pour concevoir notre générateur sonore numérique, nous avons fait appel au musicien et concepteur d’instruments électroniques Edmund Eagan. Après avoir soigneusement examiné les fichiers de nos archives sur Le Caine, écouté des enregistrements de la saqueboute électronique originale et participé à plusieurs consultations sur les artefacts avec les membres de l’équipe de reconstitution, Edmund a été en mesure de concevoir un générateur sonore numérique capable de reproduire la fonctionnalité et les sons de l’instrument original. Il a également réalisé une vidéo expliquant le fonctionnement du générateur sonore, qu’on peut visionner ici (en anglais seulement). La figure 8 présente une capture d’écran de cette vidéo illustrant comment Edmund a cartographié les différentes fonctions de la saqueboute électronique dans un environnement numérique, et comment il « joue » l’instrument à l’aide d’un clavier de piano MIDI et d’un pavé tactile d’ordinateur. Une fois la reconstitution terminée, le générateur sonore sera installé dans un module qui sera ensuite entièrement contrôlé par le clavier et les commandes du dessus de l’instrument, sans nécessiter de matériel externe ou d’ordinateur.

Figure 8. Capture d’écran montrant Edmund Eagan faisant la démonstration du générateur sonore numérique de la saqueboute électronique. La partie inférieure gauche montre une photo du dessus de la saqueboute originale, où chaque commande est accompagnée d’une étiquette numérique indiquant sa fonction. L’image à droite montre Edmund utilisant un clavier de piano MIDI et un pavé tactile d’ordinateur pour « jouer » de l’instrument en temps réel. Le générateur sonore sera éventuellement installé dans la réplique et le clavier de piano et le pavé tactile seront remplacés par le clavier et les commandes de l’instrument.

Étapes suivantes

La fabrication de l’instrument physique et du générateur sonore numérique étant terminée, ou du moins, suffisamment avancée pour permettre des améliorations et mises au point ultérieures, notre équipe s’emploie désormais à câbler les commandes physiques à l’interface numérique. Les figures 9 et 10 illustrent l’aspect actuel de la réplique au moment d’écrire ces lignes. Bien qu’il nous reste encore du travail à faire pour concevoir, installer, tester et adapter les divers composants sur mesure qui seront nécessaires pour que les commandes physiques puissent « parler » efficacement au générateur sonore numérique – et pour reproduire efficacement l’ergonomie (la sensation de faire jouer l’instrument) et le son qui sont propres à la saqueboute électronique originale –, nous sommes satisfaits des résultats obtenus jusqu’ici et nous sommes impatients de vous faire part des progrès qui seront réalisés dans les mois à venir.

Figure 9. Installation préliminaire des composants électroniques (dessus de l’instrument vu de haut).

Figure 10. Installation préliminaire des composants électroniques (vue « sous le capot »). Le générateur sonore numérique est installé dans les deux modules noirs du côté droit de l’instrument.

Vous appréciez le Réseau Ingenium ? Aidez-nous à améliorer votre expérience en répondant à un bref sondage !