Les fondements scientifiques de la préservation des artefacts : l’entreposage au frais

Aujourd’hui, dans la vie de tous les jours, on recourt constamment — et souvent sans même y penser vraiment — à l’entreposage au froid. Par exemple, si on laissait une barquette de fraises sur le comptoir de la cuisine en été, les fraises se gâteraient beaucoup plus rapidement qu’au réfrigérateur à cause de la chaleur.

L’entreposage au frais est une technique de conservation importante pour les aliments, qui l’est tout autant pour les musées et les archives, qui préservent depuis longtemps des collections de documents photographiques et cinématographiques. En conservant les objets au frais, soit à une température qui varie entre 5 ⁰C et 10 ⁰C, on peut réduire de moitié la vitesse des réactions chimiques qui se produisent à température ambiante. Ces réactions, notamment l’hydrolyse et l’oxydation, peuvent provoquer la dégradation des objets et matériaux. Plus la température est basse, plus les réactions chimiques sont ralenties. On entrepose même parfois des objets à des températures très froides ou inférieures à zéro, à savoir entre 0 °C et −20 °C, mais ce ne sont pas tous les matériaux qui peuvent supporter de telles températures à long terme.

Pour l’entreposage au frais, comme le nom l’indique, la température est maintenue au-dessus du point de congélation de l’eau, ce qui permet de conserver une plus grande variété d’objets dans des conditions encore capables de ralentir les réactions chimiques. Les matériaux des objets de la vie courante évoluent, et il en va de même pour les collections des musées. Aujourd’hui, on utilise souvent l’entreposage au frais pour les objets modernes, en particulier ceux en plastique et en caoutchouc.

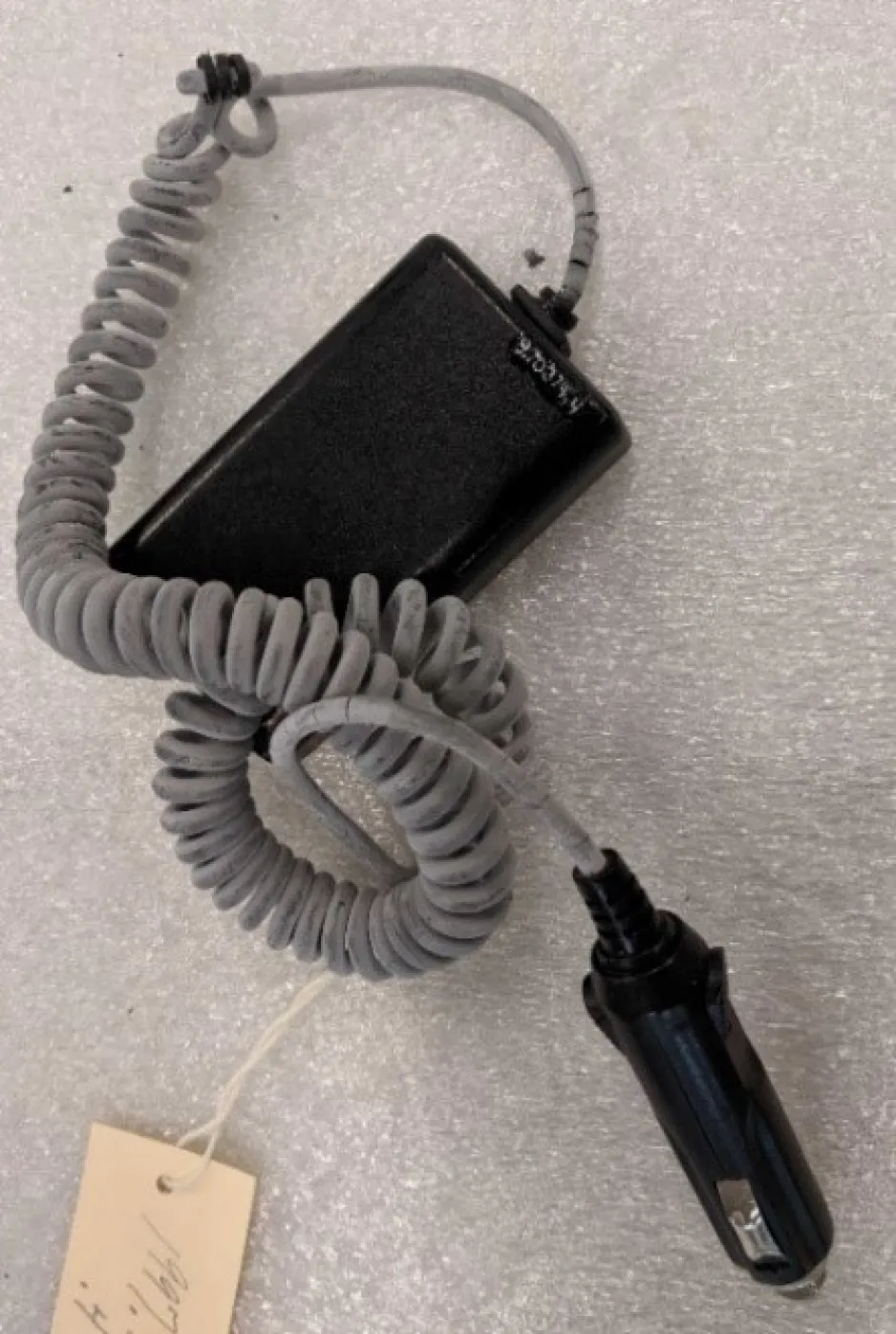

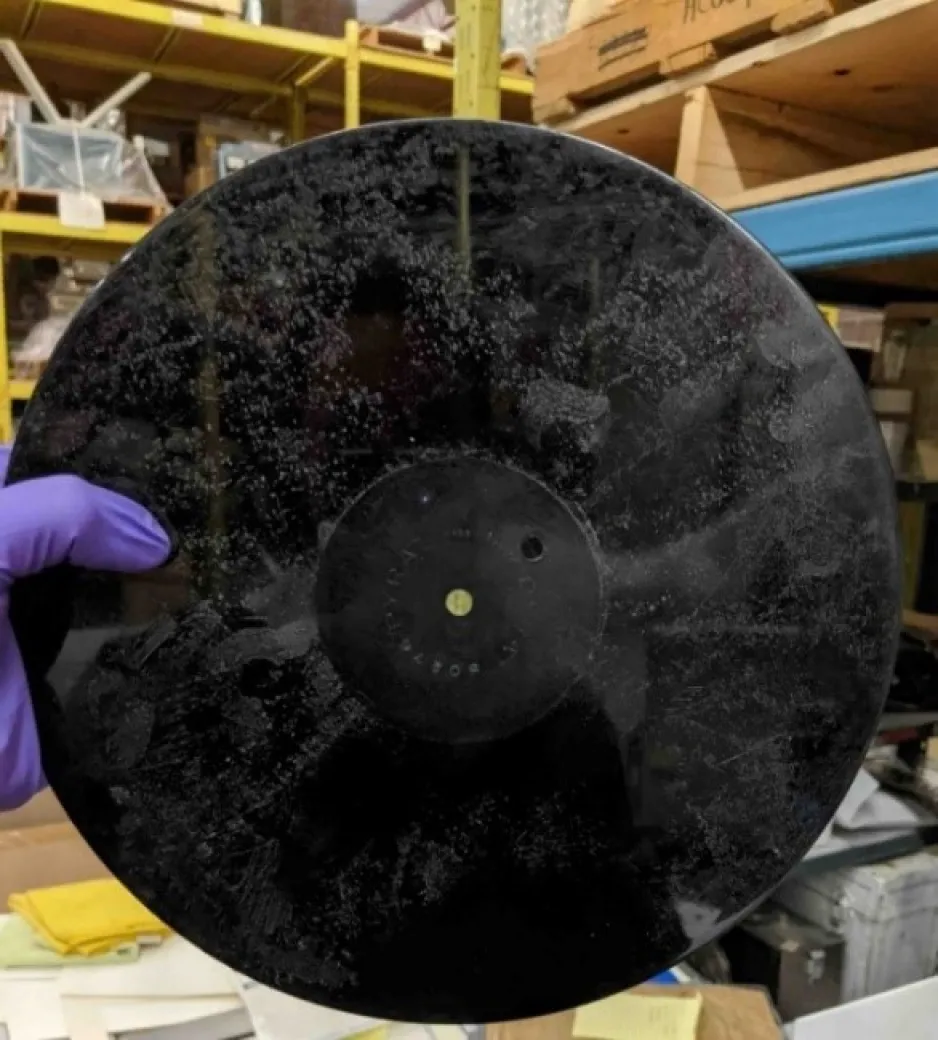

Exemple de plastifiant qui a migré à la surface du câble de recharge et d’un disque laqué.

Préserver les matériaux modernes

Quand on concocte un plat à partir de farine et d’eau dans sa cuisine, on obtient des produits très différents en fonction de la façon dont on travaille, parfume et façonne la pâte. Par exemple, en y ajoutant de la levure, on peut fabriquer un pain levé, mais en incorporant un œuf plutôt que de la levure, on peut confectionner des pâtes alimentaires.

Les plastiques et les caoutchoucs, aujourd’hui présents dans un grand nombre d’objets historiques, technologiques et scientifiques collectionnés par les musées, ressemblent à de la pâte. On emploie divers procédés pour fabriquer des polymères et on utilise un nombre pratiquement infini de charges et d’additifs dans les matières plastiques, selon l’usage auquel l’objet est destiné.

Exemple de plastifiant qui a migré à la surface d’un disque laqué.

Malheureusement pour les conservateurs-restaurateurs, ces additifs et ces charges peuvent également contribuer à la détérioration du plastique lui-même. À moins de disposer d’appareils d’analyse, il est presque impossible de connaître la composition exacte des différents plastiques et caoutchoucs, mais les signes de dégradation d’un objet peuvent fournir aux restaurateurs des indices précieux quant à sa composition. On peut également effectuer des tests chimiques ponctuels afin de déceler la présence de divers plastiques, comme le test à la diphénylamine pour le nitrate de cellulose (pellicule, faux ivoire) ou le test de Beilstein pour le polychlorure de vinyle (tubes, jouets).

Ralentir la dégradation

La détérioration d’un objet commence souvent bien avant que la surface de celui-ci en montre des signes visibles à l’œil nu. La lumière, la température et l’humidité sont autant de facteurs qui peuvent provoquer la dégradation d’un objet, même si ce processus peut aussi s’enclencher par lui-même lorsque le plastique est particulièrement instable; c’est le cas du plastique à base de cellulose. Avant d’être acquis par un musée, les objets ont souvent été utilisés, endommagés et soumis à des conditions défavorables, si bien qu’au moment de leur acquisition, les conservateurs-restaurateurs doivent déjà rattraper le temps perdu.

Lot d’échantillons de pneus de vélo en caoutchouc.

La collection d’Ingenium comprend une grande variété d’objets en composite de plastique ou de caoutchouc, et l’entreposage au frais convient à bon nombre d’entre eux. Les objets en composite sont constitués d’au moins deux matériaux différents qui interagissent différemment et qui se dégradent donc aussi de manière différente. Parmi les objets devant être conservés au frais figure un lot d’échantillons de pneus de vélo datant des années 1930. Fabriqués en Italie par Azioni Soc. et faits de caoutchouc, ces échantillons sont montés sur un support en carton. S’il n’est pas conservé dans des conditions idéales, le caoutchouc peut se durcir et se fendiller, voire s’effriter. Dans ce cas, il s’agit de conservation préventive; en plaçant l’objet en réserve au frais, on ralentit la dégradation du caoutchouc des échantillons de pneus, ce qui permet de les préserver en bon état plus longtemps. Le caoutchouc demeurera donc souple et mou, et le matériau conservera l’aspect qu’il devait avoir à l’origine.

Un sphygmomanomètre fait de plastique et de caoutchouc.

Ce sphygmomanomètre, aussi appelé « tensiomètre à brassard », est un autre bon exemple d’objet qui devrait être mis en réserve au frais. Il illustre parfaitement ce qu’est un objet en matériau composite : il est constitué d’un brassard en vinyle, d’un tube en plastique souple de couleur foncée et d’une poire en caoutchouc. Même si tous ces matériaux sont différents, il est préférable de les conserver au frais afin de les préserver en vue d’une utilisation ou d’un examen ultérieurs.

Une salle fraîche a été aménagée dans le nouveau Centre Ingenium, à Ottawa, pour l’entreposage de divers objets tridimensionnels. Les conditions de conservation dans cette salle, où la température est réglée à 5 ⁰C (±3 ⁰C), permettront de ralentir la dégradation chimique des objets en plastique qui y sont mis en réserve. La salle fraîche, où l’on maintient un taux d’humidité relative stable à 25 % et limite les rayons ultraviolets, constitue un excellent moyen d’empêcher une nouvelle dégradation des objets. Pour l’instant, aucun procédé n’a été mis au point pour annuler les effets de la dégradation chimique du plastique et du caoutchouc. L’entreposage au frais permet donc de préserver des objets qui, autrement, finiraient par se dégrader et par ne plus présenter l’aspect physique que leur conféraient leurs matériaux d’origine.

Vous avez des questions sur la conservation du plastique ou l’entreposage au frais? Communiquez avec l’équipe de conservation des artefacts d’Ingenium grâce à son fil Twitter @SciTechPreserv.