La margarine : l’histoire complexe d’une simple tartinade

Produit bon marché, la margarine constitue une bénédiction pour les consommateurs les moins bien nantis. Si certains pays l’adoptent sans problème, d’autres tentent de l’éliminer ou d’en limiter la disponibilité. Dans les années 1870, la margarine commence à s’étendre (excusez le jeu de mots) à d’autres pays.

La margarine : l’histoire complexe d’une simple tartinade

À la fin des années 2010, lorsque le Canada renégocie l’Accord de libre-échange nord-américain, l’une des principales pierres d’achoppement est le système de gestion de l’offre en vigueur dans l’industrie laitière canadienne. Ce n’est pas la première fois que les politiques laitières causent des tensions entre le Canada et ses voisins. L’industrie laitière canadienne a aussi fait entendre sa voix avec force auparavant.

La recherche d’un beurre de meilleure qualité

Dans les années 1860, en raison d’une pénurie de beurre en France, Napoléon III offre de remettre un prix à quiconque créera un succédané qui sera moins coûteux que le beurre et pourra être conservé longtemps. Ce produit pourra être utilisé par les familles à faible revenu ainsi que par l’armée française lorsque les troupes seront déployées sur le terrain. Le beurre a très bon goût, mais il doit être conservé au froid pour ne pas se gâter, ce qui présente un inconvénient lors des déplacements. Hippolyte Mège Mouriès, chimiste français qui mène des études sur les aliments, réussit à produire, à partir de gras de bœuf et de lait, une tartinade fade et neutre pouvant constituer un succédané de beurre. Il se voit remettre le prix en 1870. Or, ce succédané ne lui rapportera pas beaucoup, en raison de la réglementation internationale sur les brevets et de la faible popularité du produit sur le marché intérieur. Toutefois, d’autres pays le remarquent.

On dirait du beurre!

Mège-Mouriès doit trouver frustrant de voir la margarine devenir un enjeu international. Malheureusement, il meurt sans le sou en 1880. Produit bon marché, la margarine constitue une bénédiction pour les consommateurs les moins bien nantis. Si certains pays l’adoptent sans problème, d’autres tentent de l’éliminer ou d’en limiter la disponibilité. Dans les années 1870, la margarine commence à s’étendre (excusez le jeu de mots) à d’autres pays. En 1886, à la demande des intervenants de l’industrie laitière , le gouvernement américain fait adopter une loi sur la margarine (appelée Margarine Act). Cette loi impose une forte taxe de vente ainsi que de coûteux droits de licence sur la margarine afin de la rendre plus chère que le beurre. Plusieurs États vont encore plus loin, interdisant purement et simplement la margarine.

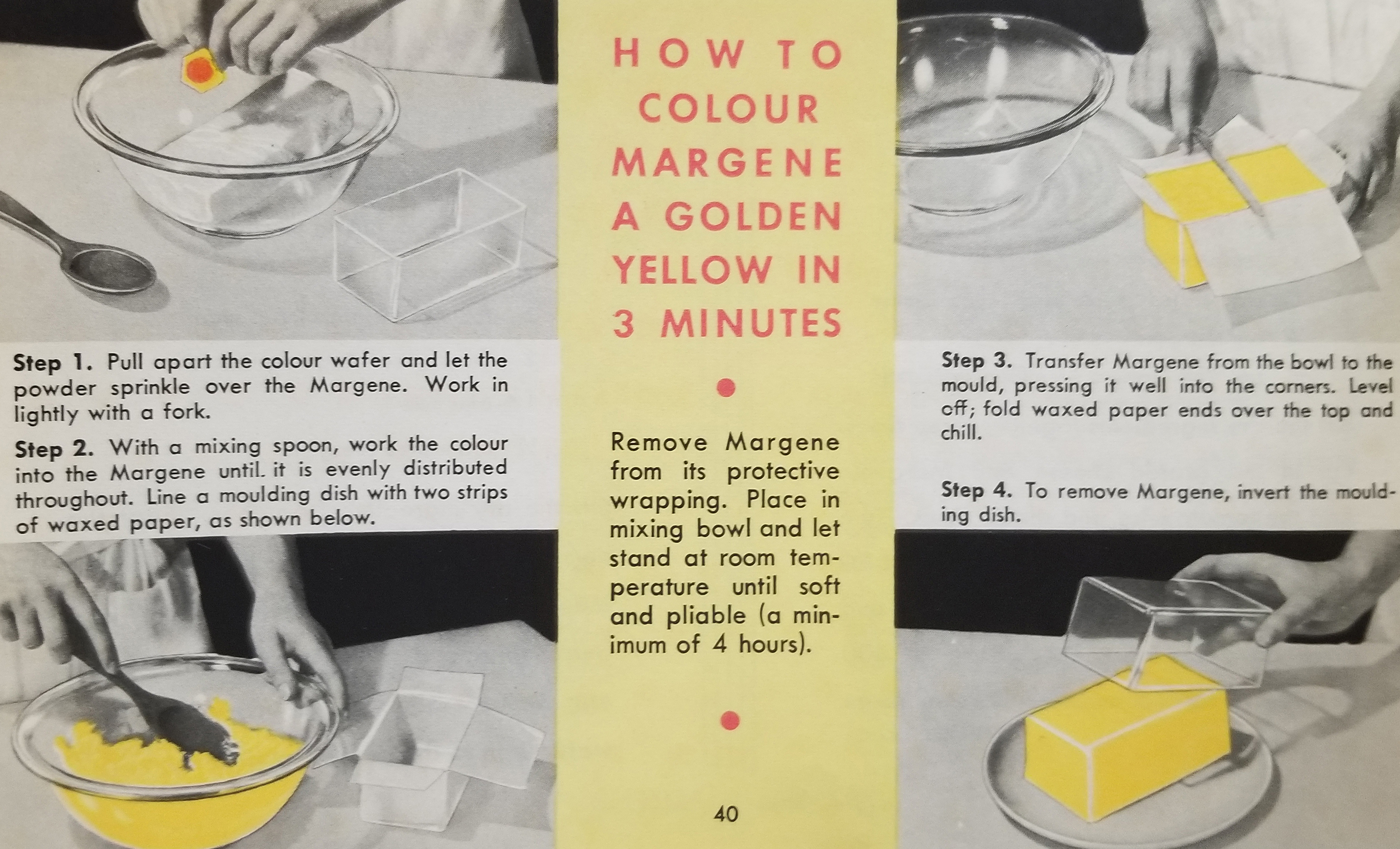

Instructions sur la façon de colorer la margarine à l’aide du colorant que le fabricant fournissait afin de contourner les restrictions visant la margarine colorée.

En 1886, le gouvernement canadien interdit lui aussi la vente de margarine. Les producteurs laitiers forment un puissant groupe de pression, car ils sont des électeurs fiables, alors que les personnes qui profitent du coût peu élevé de la margarine (notamment les mères, les personnes pauvres et les hommes qui ne possèdent pas de propriété foncière) ne peuvent pas voter. L’interdiction est suspendue de 1917 à 1923, la guerre ayant provoqué une pénurie de beurre. En 1948, lorsque le gouvernement fédéral révoque enfin l’interdiction, les agriculteurs protestent avec véhémence. Ils soutiennent que la margarine non seulement menacerait leur gagne-pain, mais aussi réduirait le besoin de lait et, par le fait même, le nombre de vaches, ce qui entraînerait une diminution de la quantité de fumier disponible pour engraisser les champs, qui finiraient par demeurer en jachère.

Un « produit de la mer »

D’autres pays, certains ayant une solide industrie laitière, adoptent la margarine avec enthousiasme. L’huile provenant des phoques, des baleines et des poissons, autrefois utilisée comme lubrifiant dans les machines et les usines, a été remplacée par des graisses à base de pétrole. Cette huile peut dès lors être transformée en succédané de beurre à bon marché. Terre-Neuve, qui ne fait pas encore partie du Canada et qui possède une importante industrie de la pêche et de la chasse au phoque, n’a pas d’industrie laitière, à cause de son climat. Par conséquent, la majeure partie du beurre y est importée du Québec, de la Nouvelle-Écosse et de l’Île-du-Prince-Édouard. En raison du succès remporté par des pays dotés d’une économie semblable à la sienne, Terre-Neuve se lance sur le marché de la margarine.

C’est en 1883 qu’on entreprend la production de margarine à Terre-Neuve, d’abord avec des huiles de phoque, de baleine et de poisson. Toutefois, la troisième entreprise à y fabriquer de la margarine provoque une controverse politique. Sir John Crosbie, ministre des Pêches de Terre-Neuve, effectue un voyage au Danemark, où il constate que, malgré le fait que ce pays possède une vigoureuse industrie laitière, il réussit également à produire de la margarine, en utilisant les huiles provenant de la pêche. En 1925, il fonde la Newfoundland Butter Company, appellation ironique, étant donné que l’entreprise ne produira jamais de beurre. Cette entreprise s’appuie sur une promotion unique en son genre pour susciter l’intérêt de la clientèle : certains des premiers contenants mis en marché renferment des pièces en or ou en argent. L’année même de l’ouverture de l’usine, le gouvernement fait adopter une loi imposant une taxe de 6 % sur la margarine importée, ce qui va profiter à Crosbie et aux autres fabricants de margarine. Crosbie est aussi accusé d’avoir usé de son influence politique pour vendre sa margarine aux établissements publics du Canada.

Tout comme la prohibition a créé aux États-Unis un marché noir pour l’alcool canadien, l’interdiction de la margarine engendre au Canada un marché noir pour la margarine de Terre-Neuve, car elle coûte deux fois moins cher que le beurre. En 1948, lorsque Terre-Neuve entreprend des négociations afin de se joindre au Canada, la question de la margarine constitue l’un des principaux points de friction. On modifie l’Acte de l’Amérique du Nord britannique de façon à y inclure deux clauses portant sur la margarine : la première a pour effet d’en légaliser la production au Canada; la seconde vise à en interdire l’exportation d’une province à l’autre. Par la suite, les tribunaux établissent que la réglementation de la margarine relève de la compétence des provinces, révoquant par le fait même l’interdiction fédérale et transférant la responsabilité de la margarine aux gouvernements provinciaux.

Une question de couleur

Le processus de fabrication de la margarine donne un produit blanc, peu appétissant. Le beurre tire sa riche couleur jaune du carotène contenu dans l’herbe que les vaches mangent. Dès les années 1870, les fabricants de margarine ajoutent un colorant jaune à cette dernière afin de lui donner l’aspect du beurre. Comme les responsables de l’industrie laitière trouvent cette pratique trompeuse, les gouvernements provinciaux interdisent la vente de margarine jaune. Chez nos voisins du Sud, certains États vont encore plus loin et exigent que la margarine soit rose; d’autres proposent qu’elle soit rouge, brune ou noire. En 1898, la Cour suprême des États-Unis juge inconstitutionnelles les lois qui exigent que la margarine soit rose.

Même une fois la vente de margarine légalisée au Canada, certaines provinces exigent que le produit soit de couleur jaune vif ou orange, alors que d’autres rendent illégale la vente de margarine colorée. Or, certains fabricants contournent ces lois en vendant la margarine dans une pochette en plastique s’accompagnant d’une capsule remplie de colorant alimentaire jaune. En pressant sur la capsule, le consommateur libère le colorant, qu’il mélange à la margarine. L’opération demande une vingtaine de minutes. Au fait, les vaches dont le régime alimentaire est à base de maïs plutôt que d’herbe ne consomment pas le carotène requis pour colorer le beurre produit à partir de leur lait. Ce beurre ressemble à de la margarine non modifiée. Les responsables de l’industrie laitière envisagent de colorer artificiellement ce beurre afin de le rendre acceptable.

Recette de « gâteau de rêve » tiré d’un livre de recettes à base de margarine. Bon appétit!

La plupart des gouvernements provinciaux établissent des règles qui visent à éviter que la margarine soit confondue avec le beurre. Les propriétaires de restaurants qui utilisent de la margarine doivent en informer leur clientèle, et ils ne peuvent pas mélanger de margarine à du beurre. La margarine vendue dans les épiceries doit être clairement étiquetée, et sa commercialisation ne doit pas laisser supposer qu’il s’agit d’un produit laitier.

En 1995, une loi met fin à l’interdiction qui frappe la margarine colorée en Ontario, faisant du Québec la seule province récalcitrante. Alors que la plupart des gouvernements provinciaux ont levé l’interdiction ou choisi de ne pas appliquer la législation connexe, l’industrie laitière demeure très influente au Québec. En 2008, le gouvernement ainsi que l’industrie laitière de cette province finissent par céder, après avoir constaté le regain de popularité du beurre par suite de l’inversion de la tendance à promouvoir la margarine comme un produit de remplacement plus sain que le beurre. Ce phénomène s’inscrit dans un mouvement qui favorise la consommation d’aliments moins transformés.

De nos jours, la margarine et le beurre sont offerts sur le marché, et il revient aux consommateurs de choisir le produit qu’ils préfèrent.