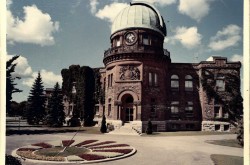

L'Observatoire fédéral et ses fonctions de la mesure du temps et la physique du globe, partie 4

L'Observatoire fédéral et ses fonctions de la mesure du temps et la physique du globe, partie 4

par Randall Brooks

La physique du globe

L’Observatoire fédéral avait une autre mission, plutôt que de scruter la voute céleste, on se rendaient au sous-sol pour étudier les variations gravitationnelles et les activités sismiques. L’Observatoire s’est joint à un réseau mondial croissant de centres utilisant des sismographes pour détecter les tremblements de terre et déterminer, grâce aux renseignements obtenus, l’emplacement des activités sismiques. Le Musée possède quelques sismographes parmi les premiers fabriqués mais aucun ne provenant de l’Observatoire fédéral.

William Frederick King, arpenteur et premier directeur de l'Observatoire fédéral.

La Commission géodésique du Canada

À partir de 1909, année de la création de la Division des levés géodésique, celle-ci fonctionna comme une division de l'Observatoire fédéral dans un bâtiment adjacent (bâtiment n ° 12 sur la photo ci-dessous). William Frederick King était non seulement directeur de l'Observatoire fédéral et astronome en chef, mais aussi commissaire de la frontière internationale et directeur de la Division des levés géodésiques. Après la mort de King en 1916, cette division devint une branche indépendante de l’astronomie.

Au cours de ses 100 ans d'histoire, la Commission géodésique du Canada a été rattachée à plusieurs ministères : le Ministère de l'Intérieur jusqu'en 1936, le Ministère des Mines et Ressources jusqu'en 1949, le Ministère des Mines et des relevés techniques jusqu'en 1966, le Ministère de l'Énergie, Mines et Ressources (EMR) jusqu’en 1995, et aujourd’hui dans le cadre de Ressources naturelles Canada (RNCan). Dans ce contexte, les collections de la physique de la Terre du Musée (géodésie, géomatique) comprennent un large éventail d’instruments de levé et de mesure tels que les transits de levé, les théodolites, les gravimètres, les sismographes et les marqueurs géodésiques.

La physique du globe à l'Observatoire fédéral. Les différentes fonctions sont bien illustrées par cette photo aérienne de 1966. L'édifice no. 12 est le Bâtiment géodésique, achevé en 1914, no. 6 est le Bâtiment d'essais de la gravité et des normes, et no. 11, le Laboratoire de géophysique. De nos jours, l'Observatoire fédéral est un édifice du patrimoine situé sur le terrain du Lieu historique national du Canada de la Ferme Expérimentale Centrale. Les bâtiments 3, 8 et 9 ont depuis été enlevés.

Les premières mesures de la gravité au Canada

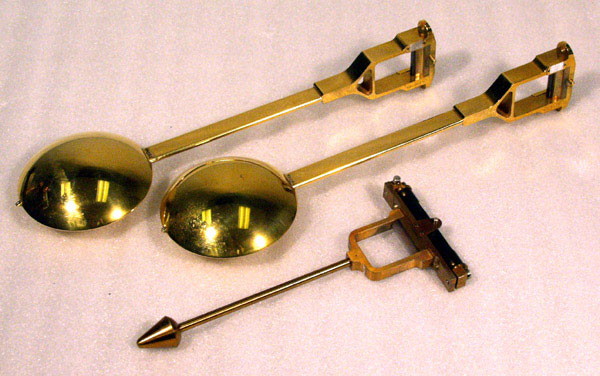

Les Musées Ingenium a dans sa collection quelques exemples d’appareils de gravité. Le plus ancien est l’appareil de gravité de type Mendenhall (no. d’atéfact 1987.2133), fabriqué par George N. Saegmuller de Washington, DC. Cet appareil avait été inventé en 1889-1890 par T. C. Mendenhall, de la United States Coast and Geodetic Survey.

Appareil de gravité de type Mendenhall

Effectue les premières mesures de gravité au Canada en 1902.

Manufacturier : George N. Saegmuller,

Washington, D.C.

Source : Énergie, Mines et Ressources Canada, Division de la géophysique

No. d'artéfact 1987.2133

Au Canada, les premières mesures de la gravité ont été prises avec cet appareil par Otto Klotz en août 1902. Celui-ci s’est déplacé d’une côte à l’autre du Pacifique à l’occasion de la liaison du Canada à l’Australie par cable sous-marin, prenant des mesures de gravité en cours de route, par exemple à Tahiti. Mais les activités systématiques continues au Canada n’ont commencé qu’en 1912. Selon Klotz, il fallait avoir beaucoup de temps et des connaissances considérables pour apprendre à installer l’appareillage sur le terrain.

On montait les pendules fabriqués avec précision un à la fois dans la chambre, qui était évacuée pour minimiser les variations de température et protéger l’appareil contre le vent. Les pendules mesurent 0,5 mètre de long et leur mouvement prend exactement une demi-seconde à 1 g (la valeur de la gravité à la surface de la Terre à une distance égale au rayon moyen de la Terre). Aux endroits où la gravité est supérieure ou inférieure à 1 g, le pendule bouge plus rapidement, dans le premier cas, ou plus lentement, dans l’autre. Par exemple, s’il y a concentration de masse sous l’appareil, comme un dépôt de fer ou de nickel, le mouvement des pendules est plus rapide.

Un chronomètre marin de Ulysse Nardin, Locle (Suisse).

Chronomètre marin

Ce chronomètre marin adapté à la tâche mesurait le temps du balanciers pendulaires de l'appareil Mendenhall.

Manufacturier : Ulysse Nardin,

Locle (Suisse)

Source : Énergy, Mines et Resources Canada, Division de la géophysique

No. d'artéfact 1987.2132

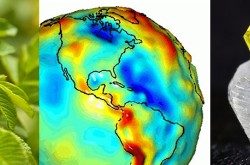

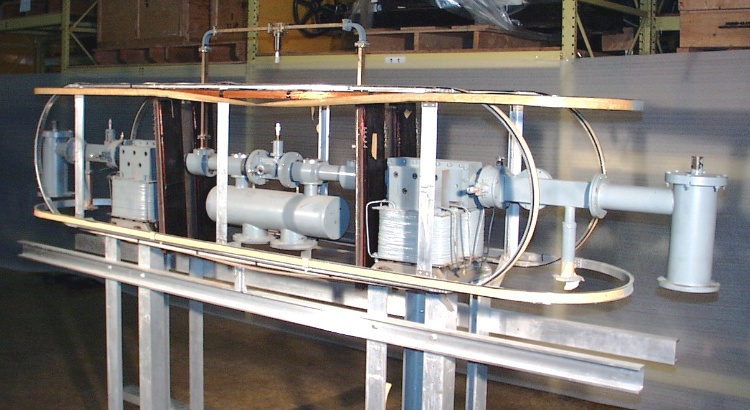

La gravimétrie

La gravimétrie est une science qui étudie et mesure les variations de la force gravitationnelle de la Terre. Le Musée compte dans sa collection l’une des deux balances de torsion utilisées à partir du début des années 1920 par A. H. Miller, de la Commission géologique du Canada, dans le cadre du tout premier levé gravimétrique à grande échelle réalisé au pays. Les levés gravimétriques permettaient entre autres de repérer des masses de minéraux pour l’industrie minière en émergence au Canada, et aux sociétés d’exploration minière et pétrolière de nouveaux moyens de trouver des gisements précieux de pétrole, et de diamant.

A. H. Miller avec la balance de torsion Askania et son abri portatif. L’Askania a remplacé l'appareil de gravité de type Mendenhall à la fin des années 1920.

La balance de torsion, vers 1925-1928

Mesure les variations de la pesanteur due à la force gravitationnelle de la Terre

Manufacturier : Askaniawerke AG, Bambergwerke,

Berlin (Allemagne)

Source : Énergy, Mines et Resources, Division de la géophysique,

No. d'artéfact 1987.2131

La balance de torsion Askania sert à enregistrer les observations à l’aide de photographies et à faciliter les observations visuelles. Deux barres sont suspendues et ajustées de manière à être exactement parallèles. Chacune d’elles supporte deux poids lourds, l’un placé sur la barre et l’autre suspendu à l’extrémité opposée. À 1 g, les barres demeurent parallèles mais, si elles sont installées à un endroit où la gravité est supérieure ou inférieure à 1 g, les poids placés sur les barres font légèrement tourner celles-ci, en raison de leur gravitation mutuelle. Un faisceau lumineux et des miroirs offrent une vue rapprochée de la déflexion et la lecture directe de la valeur « g ».

La diffusion des signaux horaires de Radio-Canada

L’Observatoire fédéral est une institution bien connue des Canadiens et Canadiennes d’un certain âge. Des années 1930 à 1970, quand la mesure du temps est devenue du ressort du Conseil national de recherches du Canada, il assurait la diffusion quotidienne des signaux horaires sur la chaîne radiophonique de Radio-Canada. À cette fin et pour assurer la diffusion continue des signaux radio en ondes courtes sur CHU, l’Observatoire a mis au point sa propre horloge parlante.

Au milieu des années 1950, celle-ci a été remplacée par une autre horloage parlante fabriquée par les Ateliers Brillié Frères à Paris (no. d'artéfact 1966.0791).

L'horloge atomique Cs1 du Conseil national de recherches du Canada

Le succès remporté par les scientifiques du Conseil national de recherches du Canada en 1958 dans la construction d’une horloge atomique suffisamment précise pour remplacer les observations astronomiques signifiait que les jours de l’Observatoire fédéral étaient numérotés. L’horloge parlante des Ateliers Brillié Frères continue de sonner heure chaque jour, nuit et nuit, jusqu’à la fermeture de l’Observatoire en 1970.

Horloge atomique au césium (Cs1), 1958, Manufacturier : Conseil National des recherches du Canada. Une première au Canada et une deuxième au monde lors de sa construction, l'horloge atomique au césium du CNRC a fourni le signal principal du Canada pendant sept ans. Source : Division de la physique appliqué, Conseil National des recherches du Canada, No. d'artéfact 1966.0528.

Le transfert des fonctions de mesure du temps

Après le transfert des fonctions de mesure du temps et d’observation solaire de l’Observatoire fédéral au Conseil national de recherches du Canada (CNRC), en 1970, la lunette astronomique de 15 po (38 cm) ne servait plus qu’à des démonstrations publiques. En 1974, il est devenu évident que le Musée serait mieux placé pour assumer cette fonction. Au cours de l’année, un nouvel observatoire destiné à abriter cette grande lunette astronomique a donc été érigé dans le Parc de la technologie du Musée, où il continue d’offrir une vue inoubliable du ciel nocturne.

Helen Sawyer Hogg telle que photographiée avec la médaille du Companion de l'Ordre du Canada.

En 1988, l'observatoire a reçu le nom d’Observatoire Helen Sawyer Hogg, en l’honneur d’une astronome canadienne de premier plan, championne de la vulgarisation scientifique et surtout astronomique.

Jusqu'à tout récemment, la lunette astronomique de l’Observatoire fédéral fut retirée de l’observatoire Helen-Sawyer-Hogg du Musée. Le nouveau Centre de conservation des collections d’Ingenium se trouve maintenant sur l'ancien site de l'observatoire, démantelé en 2016 pour faire place à ce nouveau projet de construction. La lunette astronomique est aujourd’hui préservée dans l’espace d’entreposage à long terme des Musées Ingenium. Nous espérons qu’un jour, l’équipe de restaurateurs sera en mesure d’effectuer les travaux nécessaires pour redonner à cet instrument d’importance nationale sa splendeur original.

L’astronomie, une discipline de premier plan au Canada

Au Canada, l’astronomie est une des disciplines scientifiques les plus brillantes. Dans les articles traitant d’astrophysique, les astronomes canadiens sont cités beaucoup plus souvent que ceux d’autres pays, excluant les États-Unis et le Royaume-Uni.

La recherche en astronomie est un domaine changeant. Non seulement cette discipline requiert aujourd’hui des connaissances et techniques de mathématiques et de calcul informatiques avancées, mais elle inclut maintenant un nombre croissant de femmes. Au Canada, de plus en plus de femmes choisissent une carrière en astronomie, par rapport aux autres sciences physiques. La recherche d’aujourd’hui prend appui sur les travaux réalisés par des contributrices notables telles que Helen Sawyer Hogg, astronome, Anne Barbara Underhill, astrophysicienne et Ruth Northcott, professeure d’astronomie. Les travaux de ces femmes nourrissent la recherche de pointe que mènent notamment Victoria Kaspi, récipiendaire en 2016 de la Médaille d’or Gerhard-Herzberg en sciences et en genie du Canada, le plus prestigieux prix scientifique du pays, la professeure Christine Wilson, titulaire de la bourse de recherche Killam, et Judith Irwin, lauréate de nombreuses distinctions en enseignement.

Les progrès réalisés en recherche astrophysique au Canada sont en grande partie attribuables à l’établissement de l’Observatoire fédéral et de l’Observatoire fédéral d’astrophysique, ainsi qu’à la vision de ses premiers astronomes. Bien que les capacités optiques de l’observatoire plus récent surpassaient celles du plus ancien, les astronomes des deux institutions ont collaboré jusqu’à la fermeture de l’Observatoire fédéral, en 1970. Le projet du télescope Reine Élizabeth II, dans les années 1960, lequel devait remplacer l’Observatoire fédéral d’astrophysique, a eu une incidence sur les activités astronomiques canadiennes pendant nombre d’années. Aujourd’hui, des partenaires internationaux mènent des travaux de premier plan dans des établissements tels l’Observatoire Canada-France-Hawaï, l’Observatoire Gemini, l'Observatoire fédéral de radiophysique (et le radiotélescope CHIME) et l’Observatoire de neutrinos de Sudbury, pour ne nommer que ceux-là. Les priorités à long terme dans le domaine de la recherche continuent de placer les astronomes canadiens parmi les plus productifs au monde.

Les Musées Ingenium a le privilège de conserver plusieurs des importants instruments qui ont été utilisés à l’Observatoire fédéral et qui sont associés à ses astronomes et scientifiques fondateurs.

Randall Brooks

Le 21 décembre 2018

L’Observatoire de neutrinos de Sudbury. En 2015, l’astrophysicien canadien Arthur McDonald a reçu le prix Nobel de physique pour son travail sur les neutrinos, une particule élémentaire de l’univers. Il a utilisé cet éventail de détecteurs souterrains situés à l’Observatoire de neutrinos de Sudbury.

Lectures additionnelles

Ressources internet :

Lieux patrimoniaux du Canada : L'Observatoire fédéral

Lieu historique national du Canada de l'Observatoire-Fédéral-d'Astrophysique

100 ans de levés géodésiques au Canada

Livres et publications :

Arthur Covington, A Zenith Telescope of Historical Interest, Journal of the Royal Astronomical Society of Canada, Vol. 55, No. 6, 1961.

John H. Hodgson, The Heavens Above and the Earth Beneath: A History of the Dominion Observatories, Energy, Part 1, To 1946, Energy, Mines and Resources Canada, 1989.

John H. Hodgson, The Heavens Above and the Earth Beneath: A History of the Dominion Observatories, Energy, Part 2, 1946 to 1970, Energy, Mines and Resources Canada, 1994.

Richard Jarrell, The Cold Light of Dawn: A History of Canadian Astronomy, University of Toronto Press, 1988.

Otto Klotz, The Dominion Astronomical Observatory at Ottawa, Journal of the Royal Astronomical Society of Canada, Vol. 13, No. 1, 1919.

J.J. Labrecque, The Dominion Observatory Mirror Transit, Journal of the Royal Astronomical Society of Canada, Vol. 57, No. 1, 1963.