Les divers fonctions de l'Observatoire fédéral, partie 3

Les divers fonctions de l'Observatoire fédéral, partie 1

par Randall Brooks

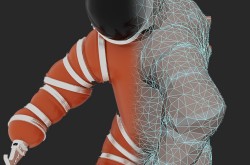

J. S. Plaskett illustrant la position d’observation au cercle méridien, période 1913-1916. L'instrument se trouvait exactement sur le meridian d'origine du Canada, dans la salle de passage de l'Observatoire fédéral.

Le calcule de l’heure

Durant les premières années, l’Observatoire avait pour fonction première de calculer l’heure. Pour cela, les scientifiques employaient un type de lunette astronomique appelé lunette de passage. Les mouvements de cet instrument se bornaient au méridien, c’est-à-dire une ligne imaginaire tracé dans le ciel, du point de l'horizon situé le plus au sud jusqu'au point de l'horizon situé le plus au nord, en passant par le point du ciel situé directement au-dessus de votre tête (le zénith).

Jusqu’au début des années 1930, cette lunette (à gauche) était le principal instrument qu’on employait pour mesurer le moment où les étoiles passaient au méridien. Les astronomes par la suite marquait le temps à l’aide d’une horloge sidérale à remontage automatique fabriquée par Sigmund Riefler**. Pour déterminer l’heure avec exactitude au Canada, on comparait les mesures du temps à celles prises à Greenwich, à Washington et ailleurs, et on acheminait les signaux horaires par télégraphe partout à Ottawa de même qu’aux compagnies de chemins de fer et à des observatoires gouvernementaux disséminés de Saint John à Victoria.

* Le cercle méridien des premiers temps, a été détruite lors de la fermeture de l’Observatoire, en 1970. Tout ce qui en reste, ce sont des photographies. - voir partie 2, no. d'artéfact 1976.0300.

** L’horloge Riefler du Musée, 1966.0545, a été acquise à la même époque que celle-ci mais provient de l’observatoire de Saint John, au Nouveau-Brunswick.

Horloge sidérale, 1904, S. Riefler, Munich (Allemagne). Horloge sidérale de précision de Sigmund Riefler. Le pendule subissait une succion légère et recevait la pulsion périodique d’un électroaimant. D’une précision de 0,015 s par jour, les horloges de ce modèle étaient les plus précises sur le marché, période 1891-1928. Source : Énergie, Mines et Ressources Canada / Observatoire Saint John, no. d'artéfact 1966.0545

L’intérêt pour le Soleil

L’intérêt que Otto Klotz manifestait pour le Soleil a été satisfait par l’achat d’un coelostat, un télescope specialisé pour capter les rayons du Soleil.

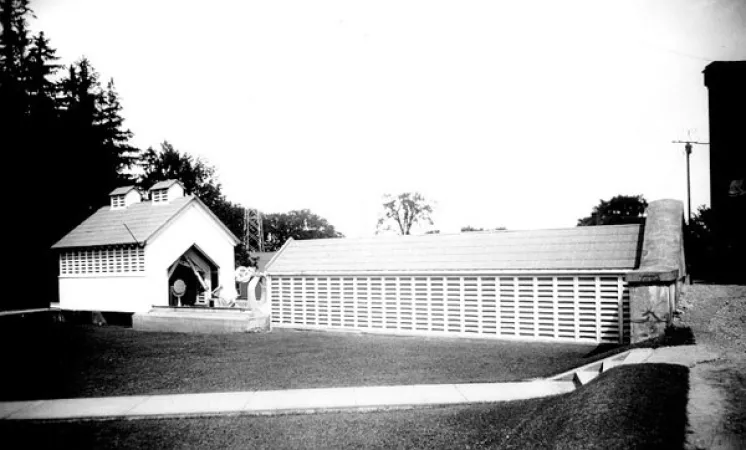

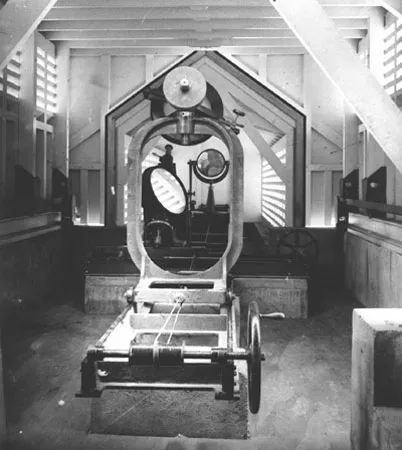

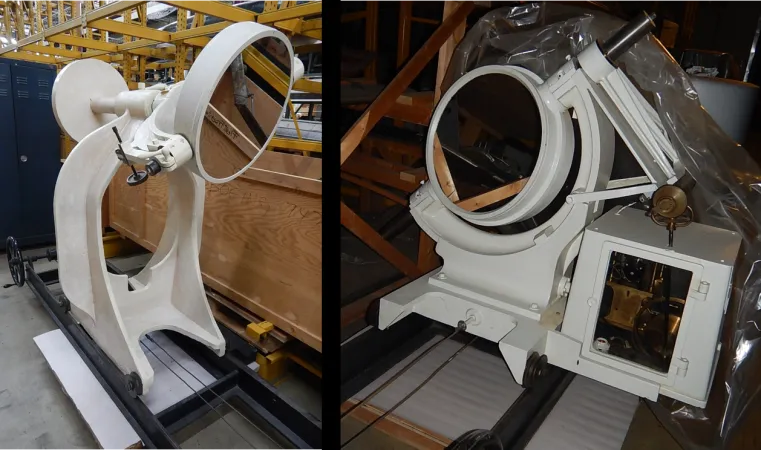

Le coelostat de l'Observatoire

Manufacturier : J.A. Brashear Co. Ltd.,

Allegheny (Pennsylvania)

No. d'artéfact 1966.0402

Le coelostat permettait aux astronomes d’étudier la composition du Soleil en observant son spectre et d’examiner les taches solaires en prenant des photographies du Soleil chaque jour où le ciel était dégagé.

Cet instrument a d’abord été envoyé au Labrador en 1905, en mission d’observation d’une éclipse solaire totale.

Installation du coelostat pour l’éclipse solaire de 1905 au Labrador. Les photographies témoignant de l’expédition ont été prises par J. S. Plaskett.

De retour à Ottawa, le coleostat a été logé pendant presque 70 ans dans un hangar de conception spéciale à manutention horizontale. À partir de 1905, les astronomes de l’Observatoire fédéral ont fait des contributions notables à l’étude du Soleil, un aspect de l’astronomie canadienne qui s’est poursuivi avec de nouveaux instruments radio et optiques jusqu’en 1993, lorsque le dernier programme solaire a pris fin.

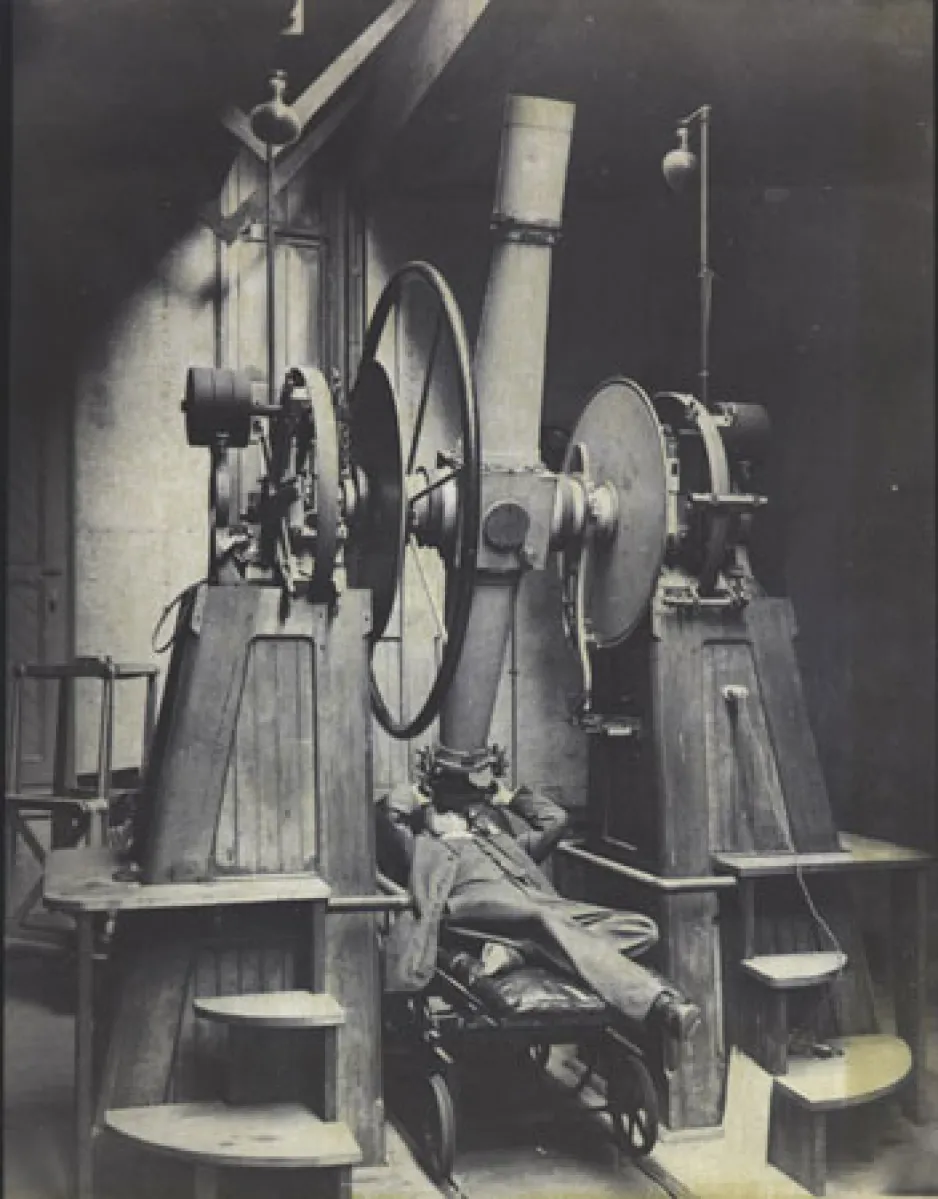

En analysant une série de photos prises au moyen du coelostat (ci-dessous) dans les années 1930, Ralph DeLury, un astronome de l'Observatoire fédéral, découvre que la vitesse de rotation du Soleil varie à différentes latitudes à partir de son équateur : plus on monte de latitude, plus la rotation est lente.

L'étude des étoiles à l'Observatoire

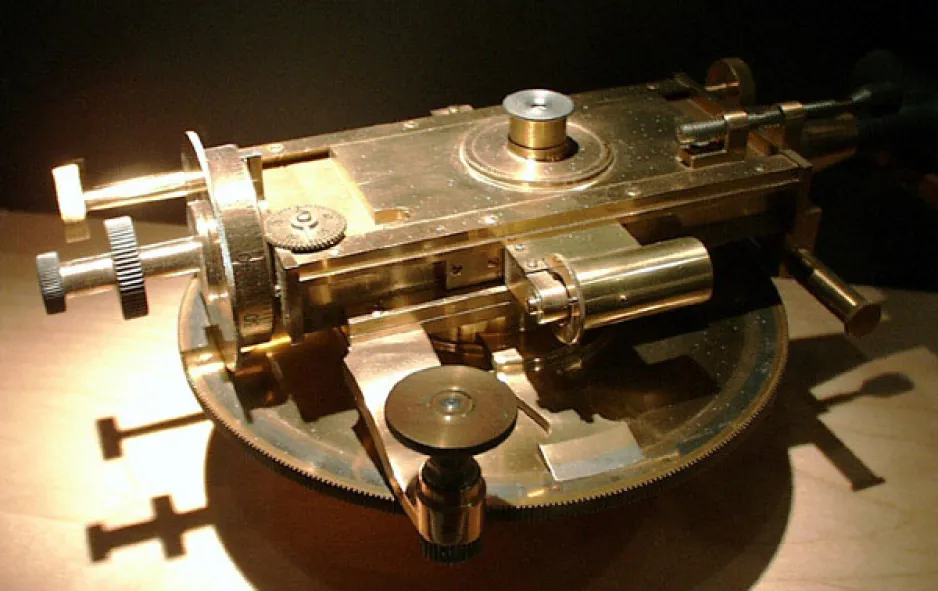

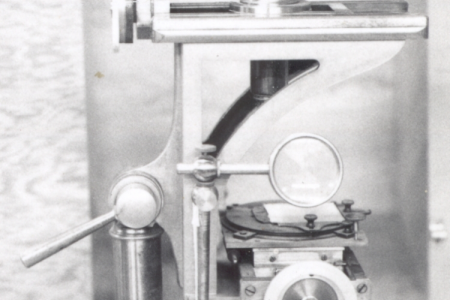

Ce micromètre à fil s'attachait à la lunette astronomique de 15 po pour mesurer la séparation entre les étoiles doubles.

Le micromètre à fil mesure la séparation entre les étoiles doubles

Manufacturier : Warner & Swasey,

Cleveland (Ohio)

No. d'artéfact 1970.0212

L’une des études stellaires de l’Observatoire consistait à mesurer le mouvement d’une étoile autour d’une autre à l’intérieur d’un système d’étoiles doubles ou multiples. Warner & Swasey a fabriqué un micromètre à fil pour cette étude, mais les astronomes se sont vite intéressés davantage à la physique, ou l’astrophysique, des étoiles et des nébuleuses (nuages gazeux ou galaxies).

Les études spectroscopiques

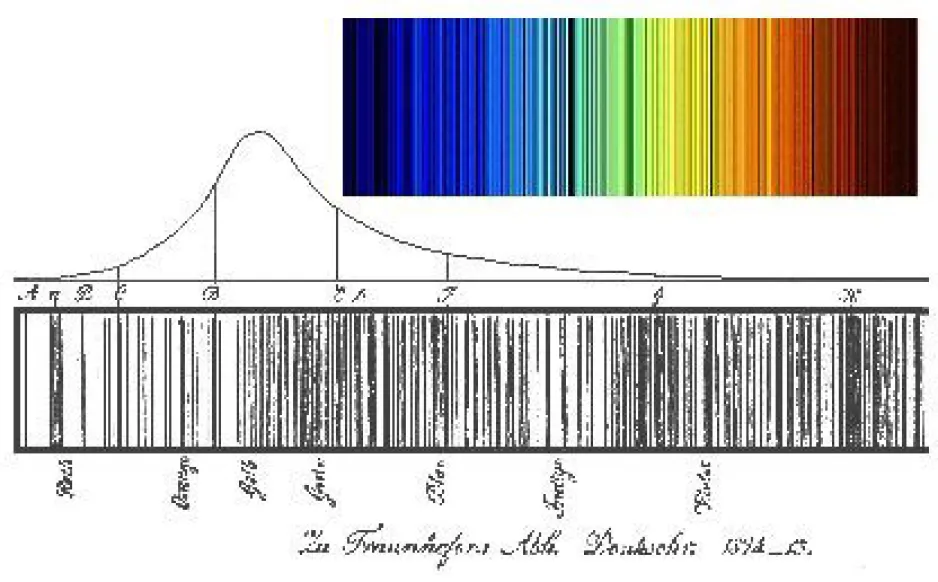

Deux aspects des études spectroscopiques étaient très importants. D’abord, les spectres astraux font voir des lignes (un genre de code à barres cosmique) qui varient d’un corps céleste à l’autre. Les lignes d’un astre donné peuvent aussi varier au fil du temps. La position de ces lignes, en comparaison avec une série de lignes standard connues, indique de quoi l’astre se compose et si celui-ci s’approche ou s’éloigne de la Terre, grâce à un processus appelé le décalage Doppler.

Première illustration du spectre du Soleil par Joseph von Fraunhofer, vers 1815 (Astronomische Nachrichten, 1874)

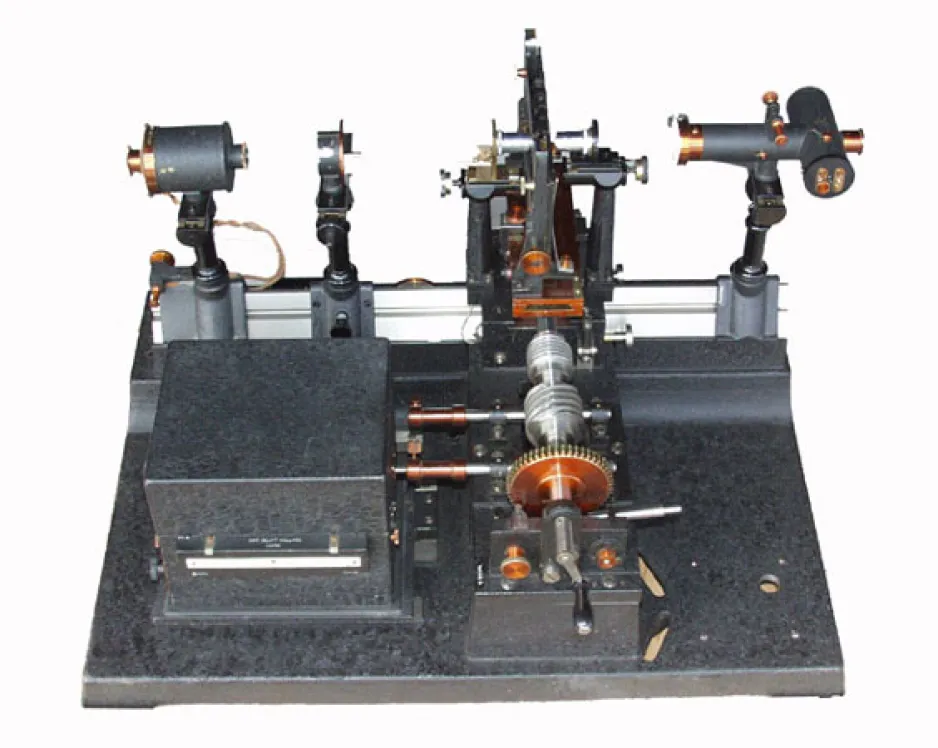

Un spectrographe à prisme attaché à la lunette astronomique de 15 po, servait à photographier les spectres des astres pour classer et mesurer la vélocité des étoiles doubles, vers 1930.

Le spectrographe sert à diviser la lumière afin d'étudier la composition du Soleil et des étoiles

Les études sur la composition du Soleil et des autres étoiles nécessitent un spectrographe.

Les premiers instruments de ce genre comportaient plusieurs prismes de verre qui divisaient et répartissaient la lumière d’un astre. Un appareil photographique joint au spectrographe permettait de capter le spectre sur pellicule pour l’étudier plus tard.

Selon la luminosité de l’étoile ou de la nébuleuse, une séance de pose durait de quelques minutes à quelques heures. Le bon fonctionnement du mécanisme d’entraînement de la lunette était crucial parce qu’il permettait un déplacement qui compensait la rotation quotidienne de la Terre.

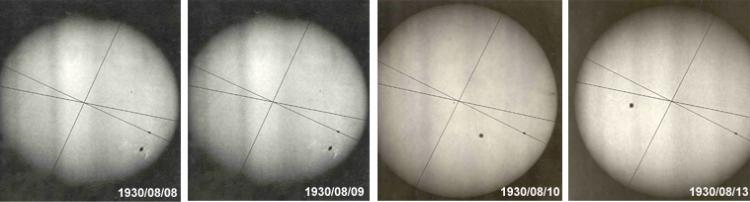

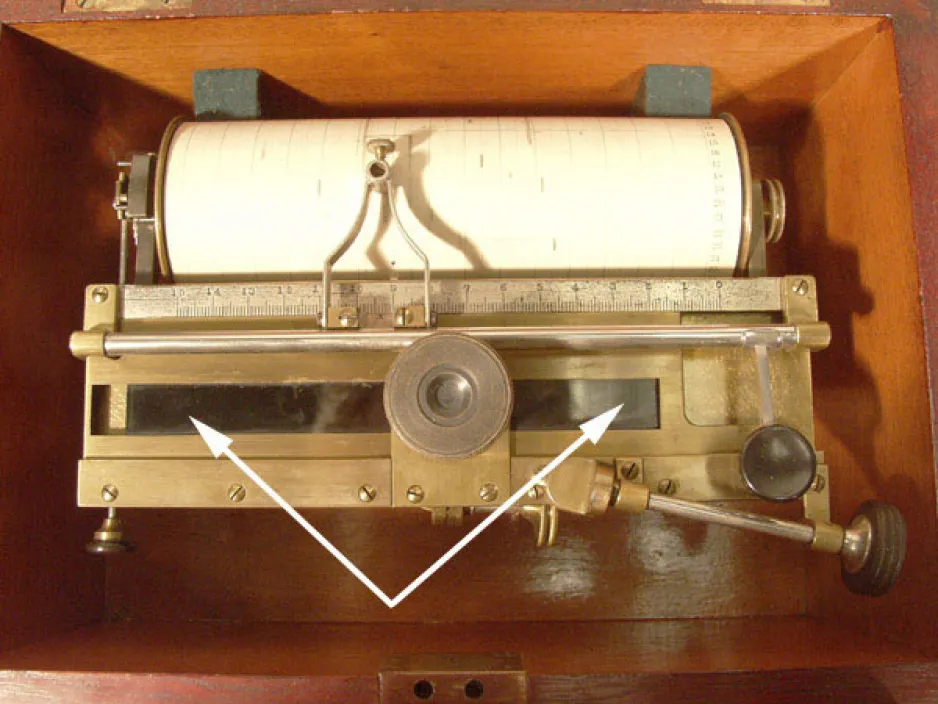

La machine à mesurer Toepfer, No. d'artéfact 1970.0214

La mesure des lignes spectrales sont prises à l’aide d’une machine à mesurer, 1904

Manufacturier: Otto Toepfer & Sohn,

Potsdam (Allemagne)

No. d'artéfact 1970.0214

Les mesures très précises de ces lignes spectrales sont prises à l’aide d’un système de mesure. Le Musée conserve trois des premiers dispositifs du genre de l’Observatoire fédéral. Ceux-ci ont été fabriqués par les firmes allemandes Toepfer (1970.0214 et 1970.0221) et Zeiss (1970.0222).

La photographie et la mesure de la luminosité des étoiles et des amas stellaires

Un astrographe double (une lunette à deux appareils photographiques) fut ajouté à l'Observatoire fédéral en 1915. L'instrument était abrité dans l'Édifice de la photo équatoriale adjacent à l'observatoire principal. Il servait à photographier les amas stellaires. Les astronomes pouvaient ensuite mesurer la luminosité des étoiles sur les photographies à l’aide d’un instrument appelé photomètre. Un des appareils photographiques de l’astrographe était muni d’un prisme de verre mince à l’avant, ce qui permettait de photographier simultanément des amas stellaires et leurs spectres. Pour que cette caractéristique supplémentaire de l’astrographe soit profitable, on devait pouvoir régler la direction de l’une des lunettes afin de compenser le fait que la lunette munie du prisme pointait vers un champ stellaire situé en dehors de l’axe de l’astrographe. Grâce aux photographies et aux spectres, les astronomes ont pu découvrir des étoiles variables et utiliser les données recueillies pour déterminer la distance qui sépare la Terre des nébuleuses et des amas stellaires.

Astrographe double, vers 1912

Manufacturier : J.A. Brashear Co. Ltd.,

Pittsburgh (Pennsylvanie)

No. d'artéfact 1966.0401

L’astrographe double a deux appareils photographiques principaux et un appareil de patrouille. L’appareil au couvercle relevé a un prisme de verre mince à l’avant. Les plus petits appareils servent respectivement à repérer les astres à photographier et à suivre les astres durant les longues séances de pose.

Cet instrument est en exposition au Musée des sciences et de la technologie du Canada.

Les photomètres servent à mesurer la luminosité des corps célestes

Ces photomètres servaient à mesurer la luminosité des corps célestes à partir des photographies prises par l’astrographe Brashear. Le Musée possède deux photomètres, l’un fabriqué par Warner & Swasey et l’autre, plus récent, par Kipp & Zonen (1970.1516 et 1970.0213).

Le photomètre à prisme de Warner & Swasey.

Photomètre, avant 1929

Manufacturier : Warner & Swasey,

Cleveland (Ohio)

Source : Énergie, Mines et ressources Canada

No. d'artéfact 1970.0516

Voici un photomètre à prisme. La longue bande noire qu’on aperçoit sur la photographie est un prisme photographique dont la densité varie d’une extrémité à l’autre. L’astronome ajustait manuellement la position de l’oculaire jusqu’à ce que l’étoile disparaisse. La position graphique indiquait la luminosité d’une étoile en comparaison avec les autres – une combinaison d’étoiles dont la luminosité était connue ou inconnue.

Le photomètre Kipp & Zonen.

Photomètre, avant 1929

Manufacturier : Kipp & Zonen,

Delft (Pays Bas)

Source : Énergie, Mines et ressources Canada

No. d'artéfact 1970.0213

Le photomètre de Kipp & Zonen, utilisait l’effet photoélectrique découvert par Einstein en 1905. Une lumière était projetée sur le négatif d’une photographie d’étoiles et ensuite sur une cellule photo-émissive, créant un courant électrique. Ce courant était proportionnel à la quantité de lumière reçue, ce qui indiquait la luminosité de chacune des étoiles. Cette analyse exigeait une attention méticuleuse pour que l’on puisse détecter une variété d’effets et d’erreurs possibles.

Le lieu historique national du Canada l'Observatoire-Fédéral-d'Astrophysique

Dans les premières années de l’Observatoire, ses astronomes, en particulier John Plaskett, ont assez vite envisagé l’expansion de ses études scientifiques. Plaskett désirait un instrument beaucoup plus puissant et a persuadé le gouvernement canadien de financer un nouvel observatoire équipé de ce qui devait être le plus gros télescope au monde.

Cette démarche a mené à la construction de l’Observatoire fédéral d’astrophysique à Victoria, en Colombie-Britannique. À son achèvement en 1917, le télescope de 72 po (183 cm) était le plus gros au monde, mais il l’est demeuré seulement jusqu’en 1918. La Première Guerre mondiale avait retardé son achèvement puisque le miroir de 72 po (183 cm) devait être fabriqué en Belgique, près de l’épicentre du conflit. Sous la direction de Plaskett, le Canada est devenu un chef de file en études astrophysiques et il l’est encore aujourd’hui.

Lectures additionnelles

Lieux patrimoniaux du Canada : L'Observatoire fédéral

Arthur Covington, A Zenith Telescope of Historical Interest, Journal of the Royal Astronomical Society of Canada, Vol. 55, No. 6, 1961.

John H. Hodgson, The Heavens Above and the Earth Beneath: A History of the Dominion Observatories, Part 1, To 1946, Energy, Mines and Resources Canada, 1989. Télécharger partie 1 ici.

John H. Hodgson, The Heavens Above and the Earth Beneath: A History of the Dominion Observatories, Part 2, 1946 to 1970, Energy, Mines and Resources Canada, 1994. Télécharger partie 2 ici.

Richard Jarrell, The Cold Light of Dawn: A History of Canadian Astronomy, University of Toronto Press, 1988.

Otto Klotz, The Dominion Astronomical Observatory at Ottawa, Journal of the Royal Astronomical Society of Canada, Vol. 13, No. 1, 191.