Lire les photos d'expédition du fonds Frank T. Davies

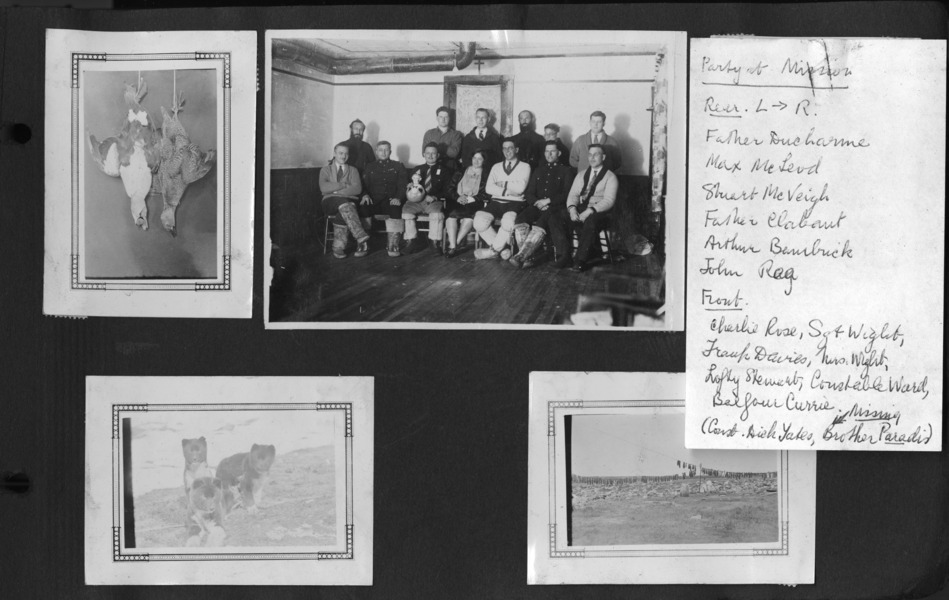

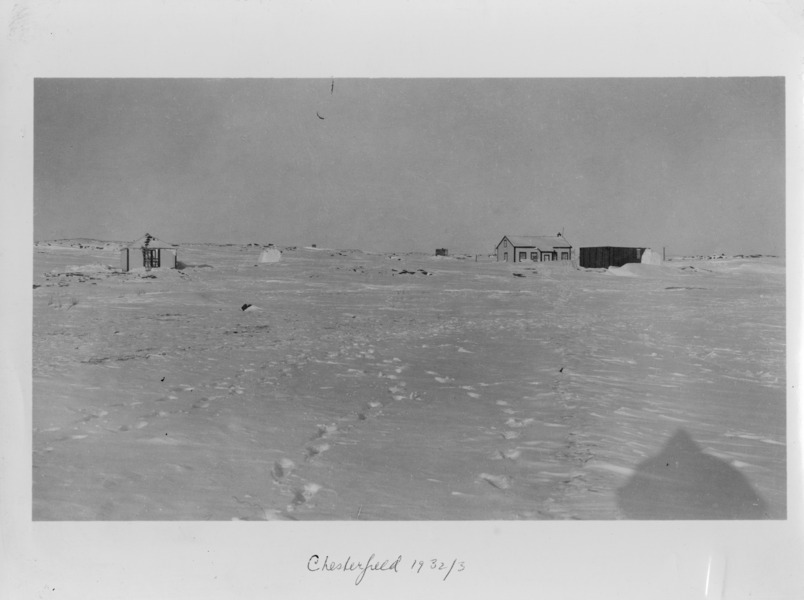

Frank T. Davies était un physicien gallois qui a étudié à l’Université de la Saskatchewan et à l’Université McGill avant d’intégrer l’expédition Byrd dans l’Antarctique, en 1928. Cette expérience lui a permis de faire partie de la deuxième Année polaire internationale, en 1932-1933, durant laquelle lui-même et Balfour Currie, Stuart McVeigh et John Rae ont séjourné à Igluligaarjuk, au Nunavut (alors appelé Chesterfield Inlet, dans les Territoires du Nord-Ouest), pendant un an afin d’étudier l’environnement.

Acquis par Ingenium – Musées des sciences et de l’innovation du Canada en 2012, le fonds Davies est constitué de documents détaillés qui couvrent les 40 ans de carrière de Frank Davies, soit des années lorsqu’il était jeune physicien jusqu’à l’époque où il a dirigé le Centre de recherches sur les télécommunications de la défense. La collection est vaste et diversifiée, comprenant des photos, des cahiers, des articles, de la correspondance avec des collègues, des notes et des souvenirs racontés par ses enfants, ainsi que des journaux personnels décrivant son quotidien lorsqu’il faisait partie d’expéditions. Un de ces journaux date de 1932-1933, soit la deuxième Année polaire internationale. Ce journal donne un aperçu de la vie des membres de l’expédition au quotidien ainsi que de la dynamique interpersonnelle entre les Inuits d’Igluligaarjuk et les colons, dont des membres de la GRC et des missionnaires catholiques et anglicans.

Une page de l'album sur la deuxième Année polaire internationale International de Davies.

Problématiser les documents photographiques

La photographie a joué un rôle important dans la collecte de données de la deuxième Année polaire internationale. Mais de nombreux érudits ont parlé des défis entourant la représentation de documents historiques photographiques. Dans son essai intitulé In the Archival Garden, Joan Schwartz (2011) propose un examen pointu d’une seule photo historique. Ses travaux de recherche soutiennent l’importance de déterminer la fonction des documents photographiques, tandis que Ricardo Punzalan (2014) examine les situations de diaspora archivistique en étudiant des photos de la collection de l’ethnographe Dean C. Worcester et en retraçant leur dispersion dans dix centres d’archives différents. La dispersion photographique est complexifiée davantage par le manque d’information sur la création des photos, surtout lorsqu’on considère la possibilité que les documents aient été obtenus sans le consentement des personnes qui y sont représentées. Dans Toward slow archives, K. Christen et J. Anderson (2019) soulignent comment le fait de centrer une multiplicité de perspectives à travers le temps dans des documents historiques peut offrir une version plus riche de l’histoire qui est continuellement en évolution. En gardant à l’esprit toutes ces perspectives (Schwartz, Punzalan, Christen et Anderson), j’ai abordé le fonds Davies d’une manière critique et prudente, en cherchant à reproduire la méthodologie « lente » que Christen et Anderson considèrent nécessaire pour démanteler les racines colonialistes de nombreux documents historiques.

L'ombre du photographe est visible sur cette photographie.

Dispersion des documents photographiques

Avant de visiter les archives d’Ingenium, j’avais décidé qu’un de mes objectifs serait de découvrir qui avait pris les photos dans ces documents. Il peut être difficile de déterminer qui a réellement pris les photos conservées dans des collections historiques, puisque les appareils photo étaient considérés comme des outils d’observation objectifs, et aussi, les photos associées à une personne peuvent avoir été prises par d’autres « opérateurs d’appareil » qui ne sont pas nommés dans la collection (Punzalan, 2014, p. 338). Or, un appareil photo peut être le vecteur des idées conçues du photographe, et J. Schwartz (2011) soutient que déterminer qui a créé des documents photographiques permet « de relier la preuve matérielle à un observateur historiquement situé, et de soulever des questions en ce qui concerne l’auteur, l’autorité et l’auditoire » (traduction libre, p. 75).

J’ai commencé ma recherche en examinant toutes les photos du fonds Davies portant sur la deuxième Année polaire internationale. Il y avait plusieurs dossiers contenant un certain nombre de photos, dont beaucoup étaient accompagnées d’une brève légende tandis que d’autres n’en avaient aucune. J’ai examiné de près tout indicateur de temps dans les photos, comme la saison, la neige sur le sol ou les fleurs aux mains d’une femme photographiée. J’ai cherché des photos de personnes prenant des photos, présumant qu’il aurait pu y avoir plusieurs photographes. Après avoir un peu fouillé, j’ai trouvé quelques réponses concernant les personnes qui ont créé les photos d’expédition dans le journal personnel de Frank Davies lors de la deuxième Année polaire internationale.

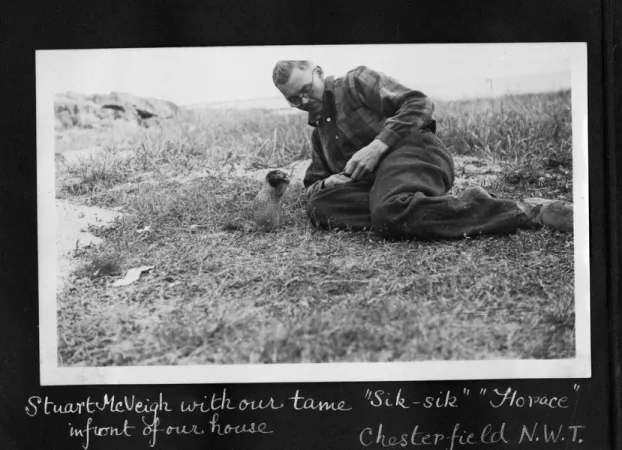

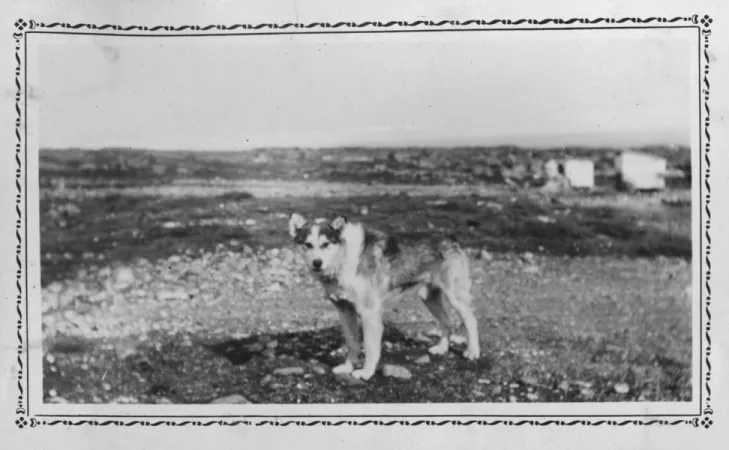

Frank Davies était manifestement quelqu’un qui prenait beaucoup de notes, ayant ainsi brossé un tableau détaillé de son séjour à Igluligaarjuk. Il y a de nombreuses références aux photos prises pendant l’expédition, et j’ai découvert que Davies en aurait lui-même pris beaucoup. On peut lire, par exemple, « J’ai pris une photo sur le rouleau de film de Johnny avant le lever des policiers, et j’ai pris plusieurs photos de Padlei » en date du 14 août, ou « J’ai pris une photo de l’intérieur du havre » en date du 30 août. Grâce au contexte fourni par toutes ces notes, j’ai pu comprendre que Padlei est un des nombreux chiens qui se trouvaient là. Les notes correspondent directement aux photos de l’album conservé dans le fonds. Il est également indiqué que des dénommés Currie et McVeigh prenaient des photos, ce qui m’a permis de supposer que tous les membres de l’expédition à Igluligaarjuk contribuaient régulièrement à la collection de photos qu’on trouve dans les dossiers de la deuxième Année polaire internationale.

Image gallery

La description d’Ingenium du fonds Davies contient de l’information sur d’autres lieux de dépôt au Canada qui détiennent des documents relatifs à Frank Davies. Cette information permet d’éviter la confusion du contexte historique propre aux collections photographiques qui sont dispersées. Une simple recherche dans Google sur la deuxième Année polaire internationale et les archives de l’Université de la Saskatchewan (un dépôt indiqué dans la description d’Ingenium) m’a fait découvrir une collection numérique de documents d’archives relatifs à l’expédition. J’y ai trouvé du contexte supplémentaire qui m’avait échappé lors de mon étude du fonds Davies dans les archives d’Ingenium.

Photo de McVeigh avec le spermophile arctique.

Un de ces détails est une anecdote citée dans un des journaux de bord de Davies, dans lequel il a décrit comment McVeigh s’était lié d’amitié avec un spermophile arctique (un type d’écureuil) en lui offrant ses rations de noix. Or, un examen plus approfondi de tels détails peut nous éclairer sur la chronologie des photos. Comme le spermophile arctique hiberne une partie de l’année, il est probable que la photo ait été prise entre mai et septembre 1933. Si les photos de l’album de la deuxième Année polaire internationale conservé à Ingenium sont en ordre chronologique, il sera peut-être possible d’obtenir une lecture encore plus précise du contenu des documents photographiques qui accompagnent les entrées datées des journaux.

La collection en ligne sur l’expédition de la deuxième Année polaire internationale de l’Université de la Saskatchewan contient un autre détail crucial. Alors que la majorité des Inuits représentés sur les photos ne sont pas identifiés, tant dans le fonds Davies d’Ingenium que dans la collection numérisée de l’Université, un homme inuit appelé Singatuk est nommé dans la collection numérisée de l’Université. Le fait de croiser cette information d’une institution à l’autre a ainsi permis d’identifier ce dénommé Singatuk sur les photos du fonds Davies conservées à Ingenium.

Des narratifs multiples

Les descriptions que Frank Davies fait du peuple inuit correspondent à ce qu’on pourrait s’attendre d’un colon européen des années 1930. Il dénigre le mode de vie de ces gens, qualifie fréquemment les Inuits de primitifs et confirme qu’il faudra les assimiler conformément aux normes occidentales. Les passages dans le journal de Davies sur le peuple inuit présentent une facette de Davies qui diffère de ce qu’on trouve généralement dans les renseignements biographiques le concernant. S’il est clair que Davies était un scientifique accompli, il est néanmoins important de nommer ses préjugés en tant que chercheur prenant part à l’expédition, et aussi en tant que chercheur prenant des photos des Inuits qu’il a rencontrés pendant son séjour à Igluligaarjuk. Tel que mentionné plus haut, la majorité des Inuits représentés sur les photos de l’expédition ne sont pas identifiés, et cette omission témoigne des préjugés des membres de l’équipe d’expédition.

Dans des documents écrits par la fille de Frank Davies datant de 2012, celle-ci décrit son père comme étant un homme progressiste et anticolonialiste. Alors qu’il serait simple de ne pas lui tenir rigueur en présumant qu’il est naturel qu’elle ait une version idéalisée de son père, il est important de reconnaître que ces deux narratifs existent côte à côte. Ils ne s’annulent pas l’un l’autre, mais plutôt s’enrichissent mutuellement, ajoutant à la tapisserie des nuances historiques offertes par tous les détails de la collection. Il convient de répéter qu’en dépit de l’ampleur du fonds Davies, aucun des documents sur la deuxième Année polaire internationale ne présente une perspective autochtone. Cette omission montre clairement à qui appartient l’histoire qui a été préservée au cours des quatre-vingt-dix années qui se sont écoulées depuis la création de ces documents.

Occasions d’approfondir l’exploration

Je vois un grand potentiel, dans les documents que je n’ai pas pu consulter lors de ma visite aux archives d’Ingenium, de comprendre encore davantage le contexte historique de cette collection. À lui seul, le journal de Davies sur l’expédition de la deuxième Année polaire internationale contient beaucoup d’information sur la vie à Igluligaarjuk pendant son séjour, dont des descriptions des préjudices causés par les colons et les missionnaires aux membres de la collectivité inuite. Des documents comme celui-ci pourraient servir à prouver les torts subis pendant la période coloniale et à invalider les tentatives de blanchiment de l’histoire.

Dix membres de l’expédition pourraient aussi avoir des documents personnels dispersés dans différents dépôts archivistiques, ce qui signifie qu’il est possible que de la nouvelle information sur ces documents fasse surface, et précise davantage le contexte de l’expédition de la deuxième Année polaire internationale. Les quelques exemples présentés ici montrent que l’histoire révélée par de tels documents n’est pas figée, qu’elle est plutôt en constante évolution. Reconnaître que les contextes historiques peuvent nécessiter une mise à jour à la lumière de l’information contenue dans les archives de différentes institutions peut contribuer à une représentation plus nuancée du passé.

Vous appréciez le Réseau Ingenium? Aidez-nous à améliorer votre expérience en répondant à un bref sondage !