Reconstruire un objet perdu : qui peut identifier cet élément du phonautographe à oreille d’Alexander Graham Bell de 1874?

Le phonautographe à oreille était un instrument macabre. Construit par Alexander Graham Bell et Clarence J. Blake en 1874, il était composé de parties d’une oreille humaine retirée chirurgicalement – un fragment de crâne, un canal auditif, un tympan et des osselets – et servait à « écrire » visuellement des ondes sonores.

La section d’oreille humaine était fixée à la partie supérieure de l’appareil par boulon enfoncé dans le fragment de crâne. Une vis à oreilles maintenant le tout en place. L’instrument fonctionnait en canalisant les vibrations des ondes sonores produites en parlant dans l’embouchure située derrière le fragment de crâne, vers le canal exposé de l’oreille. En heurtant le tympan – sensible – situé à l’intérieur, ces vibrations déclenchaient une réaction en chaîne : le tympan vibrait d’abord, puis les osselets, suivis du stylet, un petit morceau de paille fixé au dernier os. Lorsqu’une pièce de verre recouverte d’une fine couche de suie était tirée rapidement sous le stylet vibrant, ce dernier gravait ou « écrivait » la forme des vibrations sur la surface du verre.

Le nom « phonautographe » vient de phono (son) et autographe (écrire, signer). En transformant des ondes sonores invisibles en « autographes sonores » visibles, on pensait que le son et la parole seraient plus faciles à étudier et à comprendre.

Le phonautographe à oreille est un objet d’une grande importance historique. Il a notamment permis à Alexander Graham Bell d’acquérir les connaissances techniques dont il avait besoin pour breveter le téléphone en 1876 – un fait dont Clarence J. Blake et lui-même ont témoigné au tribunal.

Toutefois, le phonautographe à oreille met également en lumière certains des aspects les plus sombres de cette réalisation. Par exemple, il est peu connu que le phonautographe à oreille a été conçu en tant qu’outil d’apprentissage de la parole pour les sourds. Bell espérait que l’instrument soutiendrait sa conviction – hautement problématique – que l’oralisme, soit l’apprentissage de la parole et la lecture sur les lèvres – devait être encouragé plutôt que la langue des signes. Bell et Blake n’ont jamais révélé auprès de qui, ou sur quelle base, ils ont acquis l’oreille humaine qu’ils ont utilisée pour créer leur phonautographe. Or, l’utilisation de restes humains comme composants techniques de l’instrument soulève de graves questions éthiques.

Malgré l’importance du phonautographe à oreille, personne ne peut dire avoir vu l’instrument depuis plus d’un siècle. On le croit aujourd’hui perdu. Voilà pourquoi j’ai initié un projet, en 2016, visant à le reconstruire. En recréant physiquement le phonautographe à oreille de 1874 – en utilisant une « oreille » imprimée en 3D à la place d’éléments humains –, j’avais espoir que notre musée pourrait revisiter cette histoire et contribuer à d’importantes discussions sur les origines, la politique et le legs des premiers travaux de Bell. Nous avons terminé notre premier prototype en 2017, et nous cherchons, depuis, des façons de l’améliorer.

Pour en savoir plus sur le phonautographe à oreille, vous pouvez lire mon article complet (en anglais) sur le projet de reconstruction ici, et un profil de prix de recherche de l’Association des musées canadiens ici. Vous pouvez également voir en personne la reconstruction en visitant l’exposition Concevoir le son au Musée des sciences et de la technologie du Canada.

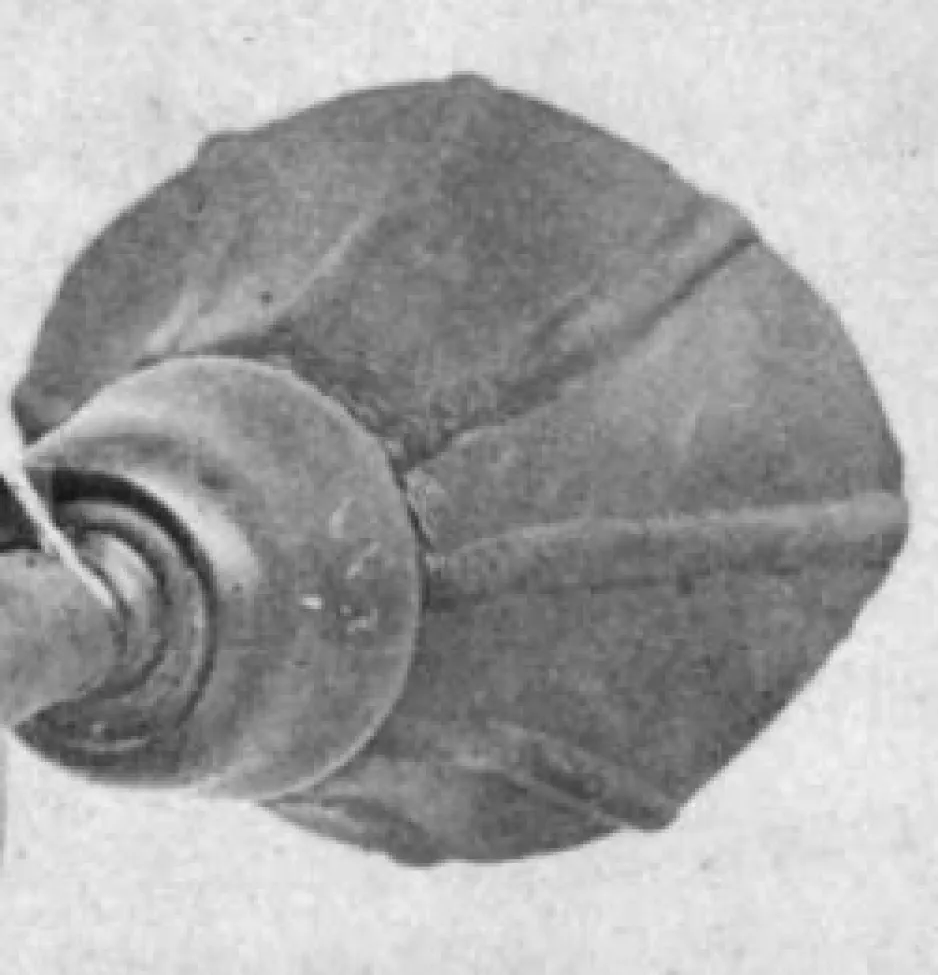

Mais un défi demeure. Et c’est ici que je sollicite votre aide concerne un élément qui demeure toujours un mystère pour nous : l’embouchure de forme étrange du phonautographe à oreille (voir l’image ci-dessous).

Si nous savons ce qu’elle fait, nous n’avons aucune idée de sa composition, de sa provenance ou de la raison pour laquelle Bell et Blake ont choisi cette embouchure plutôt que d’autres possibilités.

Image 1 : embouchure du phonautographe à oreille de 1874. Nous cherchons à savoir de quoi elle était faite et d’où elle provenait.

L’embouchure est un élément important du phonautographe à oreille. C’est là que les utilisateurs de l’instrument parlaient, et que le son était acheminé vers l’oreille humaine installée sur l’instrument.

Le matériau de l’embouchure a sans aucun doute été soigneusement étudié par Bell et Blake. C’était un facteur essentiel car les sons de la voix devaient être transmis avec force et peu d’interférences directement dans le canal auditif pour garantir une gravure aussi claire et précise que possible.

Malheureusement, ni Bell ni Blake n’ont consigné le matériau utilisé pour le bénéfice des futurs chercheurs, nous obligeant, nous les « futurs chercheurs », à faire des devinettes.

Et jusqu’ici, nos « devinettes » ne nous ont pas rapprochés de la résolution de ce mystère.

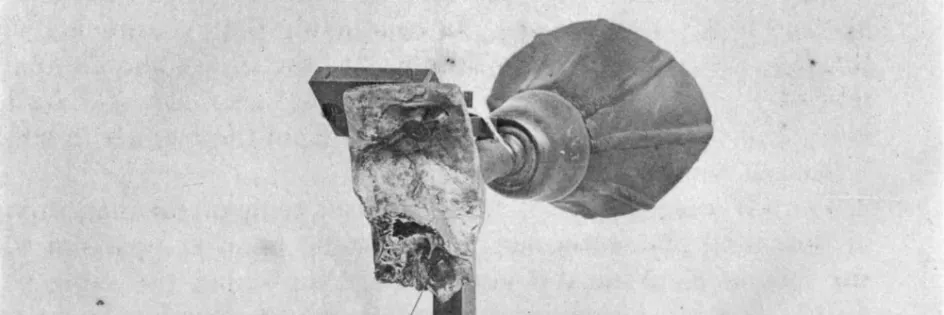

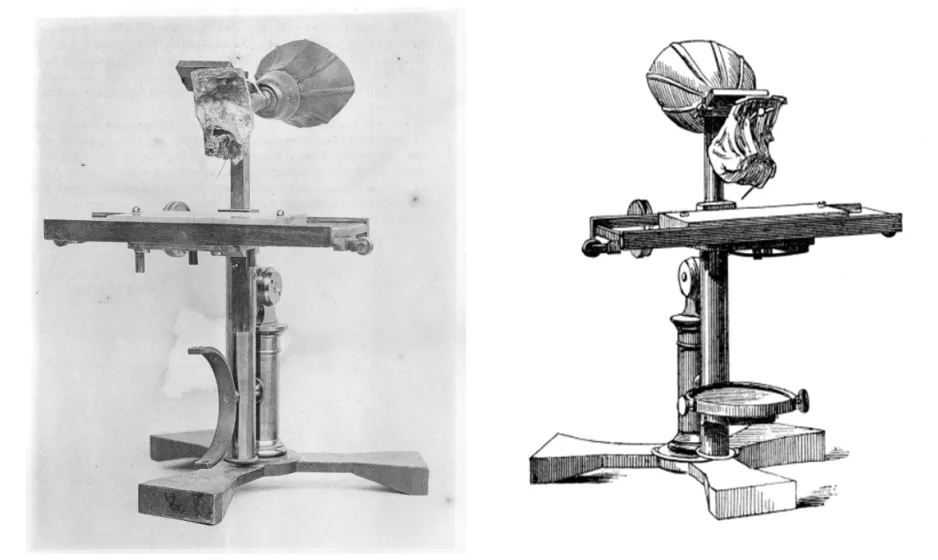

En examinant les deux images vérifiables de l’instrument original dont nous connaissons l’existence – une photo en noir et blanc (image 2) et un croquis (image 3) –, il est difficile de déterminer le matériau utilisé pour l’embouchure et sa provenance.

Image 2 (à gauche) : la seule photographie connue du phonautographe à oreille, publiée par Blake en 1876.

Image 3 (à droite) : un croquis du phonautographe à oreille publié par Bell en 1877.

Avec notre premier prototype (image 4), nous avons expérimenté avec une embouchure en métal. Toutefois, après avoir soudé des bandes de laiton, nous avons réalisé que l’aspect strié et la texture et l’échelle ne correspondaient pas à l’original. En comparant notre prototype aux deux images précédentes, nous avons déterminé que l’embouchure aurait probablement été faite en cuir, en caoutchouc ou dans un autre matériau souple. Mais de quel matériau s’agissait-il, exactement? Nous n’en sommes toujours pas sûrs.

Image 4 : notre premier prototype du phonautographe à oreille, fabriqué par Denis Larouche, avec une embouchure en métal.

Suite à la recommandation pressante d’un collègue de se pencher sur les vessies de ballons de rugby de l’époque (années 1870), nous nous sommes lancés dans une enquête pour voir quels autres objets ou matériaux pourraient mieux correspondre à l’aspect et à la texture de l’embouchure originale.

Voici quelques-uns des objets qu’une membre de notre équipe de recherche, Kate Jordan, a trouvés dans ses recherches, bien qu’aucun d’entre eux ne semble encore correspondre exactement à ce que nous recherchons. Permettez-moi de résumer ses conclusions :

Vessie de ballon (vessie d’animal, intestin) : bien que cette idée corresponde à l’époque, les organes internes (vessies, sections d’intestin, poumons, estomacs) n’ont pas la bonne forme. Ils ne semblent pas avoir de nervures ou d’arêtes prononcées comme celles qu’on voit sur la surface de l’embouchure de 1874.

Vessie de ballon (caoutchouc d’Inde) : les chambres à air de ballon étaient généralement faites d’une seule pièce de caoutchouc et gonflées à l’aide d’une pompe à main ou à pied. Nous n’avons pas pu trouver de ballons avec coutures, bien qu’il ne soit pas impossible que des ballons aient été fabriqués avec des morceaux de caoutchouc cousus ensemble puis scellés (ce qui expliquerait les stries sur la surface extérieure de l’embouchure). Il pourrait être utile de poursuivre les recherches sur les méthodes de couture et de scellement du caoutchouc dans les années 1870, mais nous n’avons découvert aucune piste prometteuse jusqu’ici.

Coque de ballon en cuir : les rebords des pièces cousues ensemble vont généralement vers l’intérieur des coutures, plutôt que vers l’extérieur, et nous n’avons trouvé aucune correspondance pour la surface nervurée de l’embouchure.

Embouchures de dictaphone : bien qu’utilisés dans un but similaire – diriger la voix vers un appareil de captation du son –, le dictaphone et les technologies similaires sont apparus après 1874. Divers matériaux ont été utilisés dans ces embouchures, du caoutchouc vulcanisé et de la bakélite au verre et au laiton, mais aucun ne semble donner cette surface nervurée. Cette piste ne nous a pas renseignés sur le matériau ou la conception de l’embouchure du phonautographe à oreille.

Tube acoustique : au cours de notre enquête, nous avons découvert une déclaration de Bell faite au cours d’une procédure judiciaire concernant le brevet du téléphone en 1876, où il dit avoir construit d’autres phonautographes (ne comportant pas d’oreille humaine) avant le phonautographe à oreille de 1874. Ces instruments antérieurs, a-t-il affirmé, utilisaient un tube en caoutchouc avec une embouchure semblable à celles des tubes acoustiques. Bien que semblable puisse signifier beaucoup de choses, et bien qu’il ne se référait pas spécifiquement à notre phonautographe à oreille, nous avons décidé de nous pencher sur les tubes acoustiques. Nous avons examiné plusieurs types de tubes acoustiques – du domaine maritime, domestique et résidentiel, ceux utilisés comme une forme précoce d’appareil auditif, etc. –, mais aucun ne correspondait à l’embouchure du phonautographe à oreille. Certains, comme ceux utilisés dans des navires, étaient en laiton ou en toile; d’autres, comme ceux d’usage domestique ou résidentiel, et les tubes pour appareils auditifs, étaient en laiton, en caoutchouc vulcanisé, en bakélite ou en gutta-percha (caoutchouc). La plupart avaient une surface lisse et polie, contrairement à la finition apparemment mate de l’embouchure du phonautographe à oreille, et aucun ne présentait ses nervures proéminentes.

Masques à gaz ou d’anesthésie, respirateurs : les masques à gaz n’existaient pas encore en 1874, alors on peut donc les écarter, et les masques d’anesthésie avaient généralement une forme et un style très différent (tissu tendu sur un cadre en fil métallique). Certains respirateurs de l’époque utilisaient des embouts en caoutchouc, mais ceux-ci avaient une forme plus évasée que l’embouchure du phonautographe à oreille, et ne présentent pas de nervures.

Débouchoir à ventouse : malheureusement, aucun des débouchoirs que nous avons pu localiser n’avait la bonne forme. L’embouchure du phonautographe à oreille a un pavillon évasé, probablement pour épouser le bas du visage de la personne qui parle dedans. Or, les débouchoirs à ventouse sont courbés vers l’intérieur pour permettre la succion.

Entonnoirs : l’idée qu’un entonnoir pour liquide puisse être utilisé comme entonnoir pour le son est convaincante, bien que nous n’ayons pas pu trouver d’entonnoirs appropriés sur le plan du matériau ou du style.

Oculaire de microscope : bien que cette idée puisse sembler étrange, c’est une des pistes qui nous ont semblées les plus évidentes. En effet, nous avons découvert, au cours du projet de reconstruction plus large, que le phonautographe à oreille était en fait monté sur une base de microscope. L’oculaire, qui a été démonté pour faire place aux composants d’écriture sonore de l’instrument, aurait-il pu être réutilisé de façon à servir d’embouchure? Malheureusement, nos recherches n’ont pas permis de trouver d’oculaires plus larges semblables à l’embouchure du phonautographe à oreille.

Toile cirée : la toile cirée est une toile de coton légère qui est bouillie dans de l’huile de lin pendant quelques jours avant d’être suspendue pour sécher. Une fois séchée, elle se raidit et devient un matériau imperméable capable de conserver une forme déterminée. À l’époque, les coutures étaient souvent imperméabilisées par une autre couche de toile, ou au moyen de cire ou de poix, ce qui donnait lieu à des nervures qui ne sont pas sans rappeler celles observées sur le phonautographe à oreille. Bien qu’aucune preuve de l’existence d’embouchures en toile cirée de forme similaire n’ait été trouvée, il est plausible que Bell et Blake aient pu fabriquer eux-mêmes un modèle sur mesure. Cette technologie devait être bien connue et largement accessible à l’époque. Cela dit, le processus de création de la toile cirée produit généralement une membrane beaucoup plus fine que ce que suggère la photo du phonautographe à oreille. Par conséquent, si une toile cirée a été utilisée, il est probable qu’elle ait été fabriquée selon une méthode expérimentale et non standard.

Alors voilà où nous en sommes. Après beaucoup de remue-méninges et de recherche, le mystère de l’embouchure du phonautographe à oreille demeure.

Mais quel était donc ce matériau? Pourquoi ces étranges rainures en surface? Cet élément a-t-il été fabriqué de toutes pièces, ou emprunté à un autre objet ou instrument? Et s’il a été emprunté, d’où peut-il provenir?

Si vous avez des idées ou des suggestions, nous serions ravis de les entendre. Vous pouvez me joindre directement sur Twitter en suivant ce lien.

D’ici là, voici une photo de notre version actualisée du phonautographe à oreille (image 5), avec une embouchure en caoutchouc visuellement plus appropriée. Nous sommes impatients de découvrir quelles nouvelles idées cette image inspirera chez vous.

Image 5 : reconstruction révisée du phonautographe à oreille avec une embouchure en caoutchouc. Fabriqué par Denis Larouche.