On a mis mon téléphone en pièces! Le désassemblage d’artefacts technologiques en vue d’un traitement de restauration

Les restaurateurs ont un rapport unique avec les artefacts des musées. Ces professionnels travaillent de près avec les artefacts afin de veiller à leur préservation et de permettre leur utilisation et leur interprétation. Dans le cas d’une collection d’artefacts technologiques comme celle d’Ingenium, on doit souvent démonter partiellement les objets afin de les préserver. Ces occasions uniques de voir ce qui fait sonner un téléphone, ou ce qui fait fonctionner une horloge, sont saisies avec soin, dans le respect de l’éthique et avec beaucoup de plaisir! Dans cet article, on examinera quelques cas de traitement afin de démontrer quand et pourquoi les restaurateurs démontent des artefacts technologiques.

Pourquoi faut-il démonter partiellement un artefact?

On ouvre les artefacts afin d’en examiner l’intérieur et de s’assurer qu’ils ne cachent aucun problème. Il s’agit là d’une étape de la tâche appelée évaluation de l’état. L’évaluation permet aux restaurateurs de vérifier dans quel état se trouvent les différents composants et matériaux de l’objet, compte tenu de son âge ou de son utilisation. Grâce à l’information recueille, ils peuvent déterminer si l’état de l’artefact se dégrade ou s’il est stable. Ils peuvent ainsi prendre des décisions plus éclairées quant à la préservation de l’objet, notamment en ce qui concerne les conditions d’entreposage idéales, le choix du rangement, ou encore la durée et les modalités éventuelles de son exposition. Souvent, les restaurateurs évaluent à plusieurs reprises l’état d’un même artefact durant sa vie, puis consignent ces évaluations, ce qui permet à plusieurs générations de restaurateurs d’observer la stabilité des matériaux au fil du temps. Ces nombreuses évaluations les renseignent abondamment sur les matériaux qui composent l’artefact ainsi que sur l’efficacité des méthodes employées précédemment pour le traitement, l’utilisation, l’exposition, la manutention ou l’entreposage de l’objet.

Les restaurateurs ouvrent également les artefacts pour stabiliser ou nettoyer leurs composants intérieurs; cette opération s’inscrit dans un traitement de restauration. Ce genre de traitement est souvent effectué avant l’exposition de l’artefact ou son prêt à une autre institution. Lorsque les restaurateurs effectuent ce type de tâche, ils appliquent des principes d’éthique et s’efforcent d’apporter à l’objet le moins possible de modifications permanentes. De nombreuses notes et photos sont prises durant le processus afin de documenter le traitement et de veiller à ce que l’état de l’artefact ne soit que très peu modifié et que l’on puisse le démontrer. Les composants intérieurs des artefacts technologiques sont aussi importants que l’extérieur de ces derniers, alors il faut en prendre soin; les écrous et boulons, fils et circuits d’un artefact technologique se trouvent souvent à l’intérieur de celui-ci. Quand on traite ce genre d’artefacts, on doit les démonter soigneusement afin de s’occuper de l’intérieur, puis on se sert des photos, notes et documents de référence (comme les brevets ou les manuels techniques qu’on a réunis) pour les réassembler.

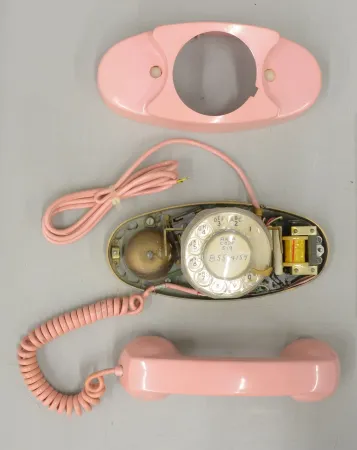

Appareil téléphonique à cadran Princesse de Northern Electric

Vous avez probablement vu cet appareil téléphonique à cadran Princesse (datant de 1965 environ) qui est présenté dans l’exposition Concevoir le son au Musée des sciences et de la technologie du Canada. Il a fait l’objet d’un traitement pour le préparer en vue de l’exposition. Ce traitement a notamment consisté en une évaluation approfondie de l’état de l’artefact. La coque en plastique de l’appareil et du combiné ne représente qu’une petite partie des matériaux et des composants qui en font un ensemble fonctionnel.

Appareil téléphonique à cadran Princesse (datant de 1965 environ) dans le laboratoire de restauration après son traitement (no d’artefact 1999.0151).

Sous la coque en plastique rose de ce téléphone de table Princesse, on trouve divers matériaux et composants : une sonnette en alliage de cuivre, des fils sous enveloppe de polychlorure de vinyle (PVC), des supports en alliage de fer plaqués, le mécanisme rotatif du cadran et une multitude de points de soudure. Tous ces matériaux ont des propriétés très différentes et se dégradent différemment, parfois au détriment des autres à proximité d’eux. Les fils en PVC peuvent devenir collants, le plastique peut se fendiller ou s’effriter, et l’alliage de cuivre peut se ternir ou se corroder.

Après avoir soigneusement vérifié si et comment le téléphone pouvait être démonté sans problème, j’ai dévissé les vis retenant la coque et le couvre-cadran, puis retiré ces pièces. J’ai ensuite démonté le couvre-cadran en forçant et en tordant délicatement ses composants. Je disposais maintenant d’assez espace pour accéder aux pièces à l’intérieur de l’appareil. À l’aide de petites sondes et d’instrument grossissant, j’ai pu déterminer que tous les composants intérieurs de ce téléphone étaient stables en examinant les différentes caractéristiques de leur surface, à savoir leur texture et leur couleur, ainsi que leur cohésivité et leur dureté. Cet objet était tout indiqué pour une exposition de longue durée.

Image gallery

Appareil téléphonique antidéflagrant pour mine de Western Electric

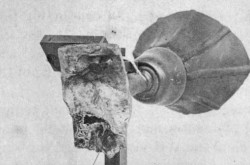

Il arrive aussi qu’un traitement de restauration soit une occasion exceptionnelle de voir l’intérieur d’objets rares ou complexes qui, normalement, ne pourraient pas être facilement démontés. Ce fut le cas pour ce téléphone antidéflagrant pour mine de Western Electric (datant de 1951 environ). Très lourd en raison de son épais boîtier en acier, il n’est pas souvent manipulé ni sorti de l’entrepôt, et la face du téléphone est difficile à retirer. L’occasion de documenter ses composants intérieurs ainsi que d’étudier et de noter ses particularités, qui seraient sinon demeurés cachés, s’est présentée alors qu’il se trouvait dans le laboratoire de restauration d’Ingenium. Comme ce téléphone a été conçu pour prévenir toute explosion dans les profondeurs d’une mine, tous ses composants susceptibles de générer de la chaleur ou des étincelles ont été placés dans un boîtier métallique très sûr. Le devant du téléphone se visse comme une capsule à vis géante, ce qui garantit une bonne étanchéité. En ouvrant le téléphone, on peut voir les nombreuses pièces qui assurent son fonctionnement et constater que celles-ci sont solides et bien fixées.

Composants intérieurs d’un appareil téléphonique antidéflagrant dont on a retiré le devant du boîtier (no d’artefact 1975.0197).

Appareil téléphonique antidéflagrant (no d’artefact 1975.0197).

Une fois l’appareil ouvert, on en a bien documenté l’intérieur en prenant plusieurs photographies minutieuses de celui-ci et des notes détaillées sur l’état des matériaux et des pièces. Le joint d’étanchéité du téléphone étant intact et efficace, je n’ai pas eu à nettoyer l’intérieur pour le débarrasser de poussière ou de débris qui s’y seraient accumulés. En outre, ce joint a permis de conserver d’excellentes conditions d’ambiance à l’intérieur du téléphone. L’humidité dans l’appareil est donc restée très stable au fil du temps et les effets de la variation de la température extérieure ont été minimes à l’intérieur. De plus, aucun liquide ni polluant, comme la poussière, ne pouvaient pénétrer dans le boîtier. De ce fait, le téléphone ne présentait pas les signes de corrosion ou de ternissement que l’on s’attendrait à voir après 70 ans.

Cadran du téléphone antidéflagrant, qui a été désassemblé en vue de son traitement (no d’artefact 1975.0197).

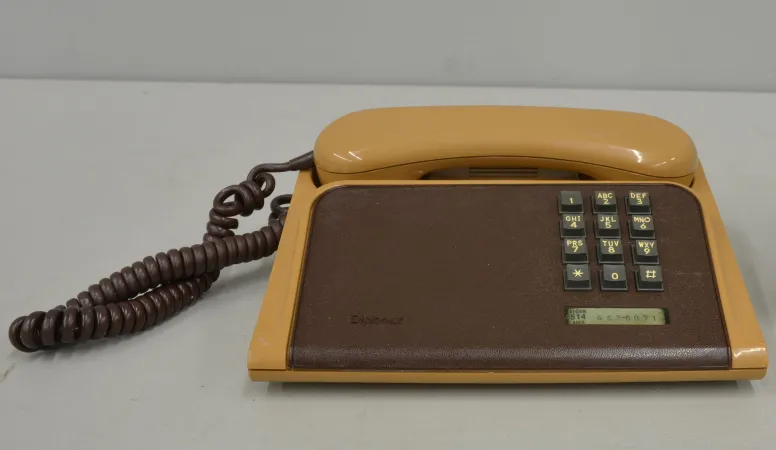

Téléphone de table Diplomat de Northern Telecom

Bien souvent, on acquiert les artefacts « en l’état ». Autrement dit, ils sont remis au musée dans l’état où ils étaient lors de leur dernière utilisation, c’est-à-dire avec des empreintes digitales et tout le reste! Cela se révèle particulièrement intéressant pour les restaurateurs, qui peuvent ainsi tisser et corroborer des récits sur les utilisateurs d’un artefact, sur la place de cet objet dans la société, sur son histoire, sur sa production et sa conception. Dans la mesure du possible, les restaurateurs maintiennent intacts les résidus. Cependant, ils sont parfois dommageables pour l’artefact ou dangereux, et ils peuvent attirer des organismes nuisibles susceptibles d’endommager les autres à proximité de lui. Comme on peut le voir, le clavier de ce téléphone de table bien aimé de Northern Telecom — un Diplomat datant de 1981 environ — était très sale. Il s’agissait probablement d’une combinaison d’huiles provenant des doigts de l’utilisateur et des restes d’un café renversé par inadvertance sur le bureau — un incident fâcheux qui arrive même aux meilleurs! Dans le cas présent, de la poussière s’est incrustée au fil du temps dans ces résidus de liquides. La poussière absorbe l’humidité à la surface d’un objet et peut parfois entraîner le développement de moisissures ou la dégradation de l’artefact; dans les deux cas, cela altérerait progressivement l’état du téléphone en plastique. Il fallait donc décrasser le téléphone!

Téléphone de table Diplomat souillé à force d’avoir été utilisé (no d’artefact 1999.0153).

Le meilleur moyen d’ôter la crasse de ce téléphone consistait à démonter en partie l’appareil afin de pouvoir atteindre toutes les surfaces. J’ai estimé qu’il était possible de le faire sans danger, c’est-à-dire que les composants extérieurs pouvaient être manipulés et retirés, et de déterminer la façon dont il fallait s’y prendre. Le démontage a également rendu le nettoyage plus sûr pour l’artefact. Les surfaces étant un peu souples et brillantes, il valait mieux utiliser une petite quantité de détergent et de l’eau plutôt que des outils durs qui risqueraient de les rayer. Le fait d’ouvrir l’artefact a non seulement permis d’enlever la saleté cachée, mais aussi d’éliminer plus rapidement tout excès de liquide. Si de l’eau était laissée à l’intérieur d’un tel artefact, elle pourrait faire rouiller les composants métalliques ou provoquer la formation de moisissures. Après avoir été nettoyé avec une solution aqueuse, le téléphone est resté ouvert pendant un certain temps pour permettre à l’intérieur de sécher complètement.

Image gallery

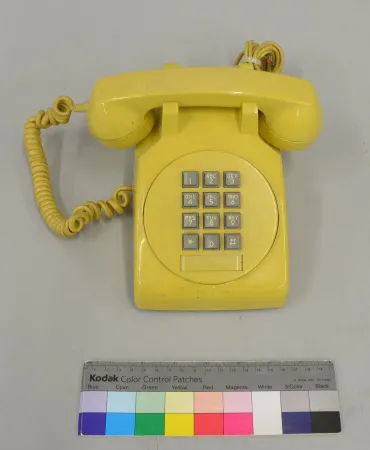

Téléphone à pavé numérique de Northern Electric

Il arrive que des restaurateurs veuillent ouvrir un artefact pour en nettoyer ou en examiner l’intérieur, mais qu’il soit impossible de le faire sans l’endommager. À l’instar des médecins, les restaurateurs ont comme principe éthique d’« agir sans nuire ». Ce téléphone de table jaune de Northern Electric (datant de 1968 environ) a été partiellement démonté afin d’être évalué et traité. Idéalement, on aurait retiré la plaque du pavé afin d’exposer les composants connectés en dessous. Cependant, après un examen minutieux, on a jugé que le degré de difficulté et le risque étaient trop élevés par rapport au traitement nécessaire pour préparer l’artefact en vue d’une exposition dans de bonnes conditions. En poursuivant le démontage, on risquait d’altérer irrémédiablement l’artefact, notamment en le rayant, en brisant des composants internes ou en endommageant des points de soudure.

Souvent, lorsque les restaurateurs se trouvent devant un tel dilemme, ou qu’ils explorent un artefact et que la façon d’y accéder ou de le démonter n’est pas évidente, ils se servent d’autres outils pour examiner l’intérieur de l’objet; ils se réfèrent, entre autres, à des plans ou aux dessins techniques d’un brevet, ou ils utilisent une caméra endoscopique ou radiographique, ou encore un tomodensitomètre (dans de rares cas). Dans le cas présent, des miroirs buccaux à main ont été utilisés pour voir les composants internes situés dans les parties couvertes; aucun autre outil n’a été nécessaire. Une fois l’appareil ouvert, l’intérieur a été soigneusement évalué, documenté, puis nettoyé à l’aide d’un aspirateur pourvu d’un très petit embout à succion réglable. J’ai ensuite utilisé des écouvillons secs et légèrement humides pour enlever toute la poussière. De l’éthanol a été utilisé pour nettoyer les clochettes et autres composants en laiton afin d’en éliminer le film de graisse poussiéreuse. L’extérieur du téléphone a été nettoyé avec un détergent et de l’eau, et la saleté a été délogée des fissures et des crevasses au moyen d’instruments dentaires sous grossissement.

Image gallery

Pour peu qu’on s’y attarde plus longuement, les objets de la vie courante deviennent fascinants, tout comme la plupart des artefacts de la collection d’Ingenium d’ailleurs! La prochaine fois que vous visiterez l’un de nos musées ou que vous parcourrez la collection en ligne, essayez d’imaginer l’intérieur de l’artefact que vous regardez.

Les restaurateurs d’Ingenium prennent soin d’artefacts issus de divers secteurs technologiques, industriels et scientifiques afin de les préserver et de les rendre plus accessibles au public et aux chercheurs. Plusieurs des artefacts présentés dans cet article figurent à l’exposition Concevoir le son du Musée des sciences et de la technologie du Canada.

Vous avez des questions sur la restauration des artefacts technologiques? Communiquez avec l’équipe de restauration des artefacts d’Ingenium grâce à son fil Twitter @SciTechPreserv.