Trois choses que vous devriez savoir — Édition de septembre

Voici Renée-Claude Goulet, Jesse Rogerson et Michelle Mekarski Campbell.

Communicateurs scientifiques professionnels, ces membres du personnel d’Ingenium fournissent des avis éclairés sur des sujets importants qui touchent nos trois musées — le Musée de l’agriculture et de l’alimentation du Canada, le Musée de l’aviation et de l’espace du Canada et le Musée des sciences et de la technologie du Canada.

Dans cette nouvelle série mensuelle de billets de blogue, les conseillers scientifiques d’Ingenium présentent trois « pépites » d’information insolite en lien avec leur champ d’expertise respectif. Pour l’édition de septembre, ils ont abordé les sujets suivants : l’agriculture régénératrice, l’utilisation de la lumière du soleil pour explorer l’immensité de l’espace et les répercussions du microplastique sur, eh bien! pratiquement tout.

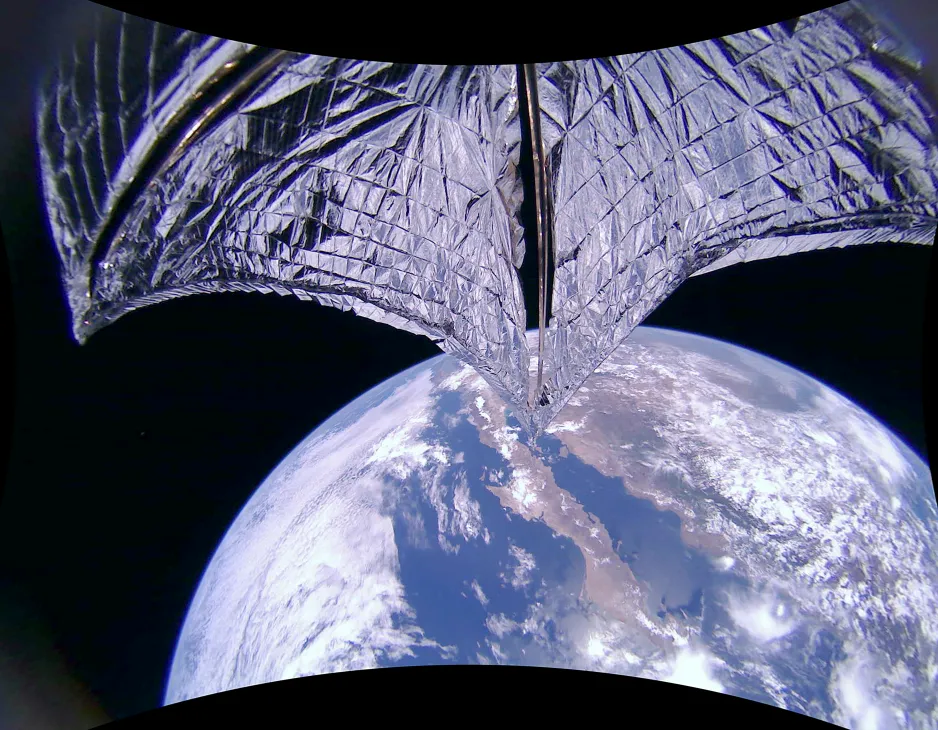

L’appareil photo embarqué de LightSail2 a capté la voile solaire entièrement déployée et la Terre. L’image a été prise le 23 juillet 2019 à 11 h 48 (HAP). On y distingue la Basse-Californie et le Mexique.

Exploiter l’énergie solaire pour explorer l’espace

Il se pourrait que l’énergie solaire soit tout ce dont on ait besoin pour se propulser vers l’avenir de l’exploration spatiale.

En juin dernier, l’engin spatial LightSail 2 a été lancé avec succès en orbite terrestre basse (LEO)* par la Planetary Society, un organisme non gouvernemental à but non lucratif qui fait la promotion de l’exploration spatiale. Sa mission : étudier l’utilisation de voiles solaires comme mode de propulsion dans l’espace.

À l’heure actuelle, on utilise des fusées chimiques pour propulser un engin spatial qui se trouve déjà dans l’espace : on allume une substance inflammable et on règle le débit de la combustion exerçant une poussée dans la direction opposée à celle du déplacement souhaité, ce qui fait avancer l’engin spatial (qu’on appelle aussi « fusée »). Les fusées classiques présentent toutefois de gros inconvénients, et d’autres moyens pourraient permettre d’obtenir le même résultat.

La propulsion par voile solaire s’appuie sur le fait que le rayonnement du Soleil peut engendrer un mouvement : quand le rayonnement solaire frappe un corps, il pousse celui-ci un peu — un tout petit peu! Évidemment, la poussée exercée par les rayons du Soleil qui vous frappent n’est pas suffisante pour vous renverser! Mais dans l’espace, on peut tirer parti de la poussée fournie par le rayonnement solaire. À l’instar d’un voilier progressant grâce au vent, un astronef doté d’une voile solaire utilise une grande « toile » pour capter le rayonnement du Soleil et accélérer.

La faisabilité de ce projet a déjà été testée : le vaisseau spatial japonais IKAROS, lancé en 2010, a déployé une grande voile de 40 m sur 40 m (soit environ la taille de deux courts de tennis) et réussi à mesurer une accélération provoquée par le rayonnement solaire.

Le lancement de l’engin LightSail 2 de la Planetary Society correspond à l’étape suivante du processus visant à démontrer la faisabilité technologique de la propulsion à l’aide du rayonnement solaire. Depuis son arrivée dans l’espace, il gravite autour de la Terre suivant une orbite circulaire à environ 720 km d’altitude. Au cours de la prochaine année, on utilisera la voile solaire pour modifier cette orbite afin que l’engin décrive une ellipse; une distance largement supérieure à 1000 km le séparera de la Terre quand il se trouvera à sa position la plus éloignée de la planète, tandis qu’à sa position la plus rapprochée, il plongera dans l’atmosphère de la Terre et se consumera.

Et pourquoi une voile solaire? L’utilisation du rayonnement solaire pour se déplacer présente l’avantage d’être gratuite! Elle permet en plus de ne pas avoir à emporter tout le carburant nécessaire pour se rendre à destination. Grâce à ce type de technologie, on pourrait envoyer des sondes capables d’effectuer des missions beaucoup plus longues — à des endroits beaucoup plus éloignés — sans qu’elles aient à emporter du carburant.

Si vous désirez suivre la mission de LightSail 2, consultez la page Mission Control consacrée au projet.

Par Jesse Rogerson

* L’orbite terrestre basse correspond à une altitude de 100 à 2 000 km.

Trouver du plastique partout… jusque dans notre verre!

La question du plastique dans notre société n’est pas une mince affaire. Nous utilisons du plastique pour conduire des voitures, communiquer, rédiger des listes d’épicerie, nettoyer la salle de bain et regarder un film. Et avec raison : c’est un matériau léger, solide, durable et économique que nous pouvons façonner, mouler, souffler et tisser afin de lui donner à peu près n’importe quelles formes et textures. Les problèmes commencent quand nous n’avons plus besoin des articles en plastique que nous utilisons. Nous pouvons réduire le plastique en morceaux toujours plus petits, mais jamais vraiment le faire disparaître. Nous nous retrouvons plutôt avec des particules minuscules appelées « microplastiques ».

Les médias font de plus en plus souvent état des effets des microplastiques sur la faune océanique. Aux yeux de nombreux animaux marins, les fragments de plastique qui flottent dans l’eau ressemblent à de la nourriture. Le plastique indigeste se retrouve donc dans l’estomac d’oiseaux, de baleines, de poissons et de bébés dugongs, où il peut provoquer des lésions internes, des blocages, voire la mort.

Nous rendons compte que les risques ne se limitent pas à la vie marine. Des particules de plastique peuvent être transportées par l’air, puis retomber sur la neige, sur le sol et dans les systèmes d’eau douce. Conclusion? Selon un nouveau rapport de l’organisation World Wild Fund for Nature, le plastique « contamine l’air que nous respirons, la nourriture que nous mangeons et l’eau que nous buvons ». En fait, monsieur ou madame Tout-le-Monde pourrait ingérer cinq grammes de plastique par semaine — c’est-à-dire l’équivalent d’une carte de crédit!

Et fait plus inquiétant encore, nous ne comprenons pas vraiment les effets de tout ce plastique sur nous. Alors que les répercussions néfastes du plastique sur la vie animale sont bien documentées, son impact sur les humains reste à préciser. Quoi qu’il en soit, nous en savons suffisamment pour affirmer que manger et respirer du plastique n’est probablement pas bon pour la santé.

Peut-être que le choc de trouver du plastique dans nos aliments et boissons nous incitera à changer l’utilisation que nous faisons du plastique au quotidien. Après tout, le plastique n’est pas notre ennemi — s’il est utilisé correctement, il peut s’avérer bon pour l’environnement. Il faut souvent moins d’énergie pour fabriquer et transporter les articles en plastique. Le plastique sert à fabriquer des panneaux solaires et à construire des voitures plus légères et des maisons écoénergétiques. Il peut prévenir le gaspillage de nourriture.

La solution consiste d’abord à éviter que les déchets plastiques polluent l’environnement. Améliorer la gestion et le recyclage des déchets, mieux concevoir les produits afin de réduire les emballages jetables et diminuer l’utilisation inutile d’articles en plastique à usage unique, voilà autant de moyens de réacheminer des milliards de livres de déchets plastiques chaque année. En ce qui concerne le plastique, il n’est pas nécessaire de nous en passer, mais nous devons certainement en faire une utilisation différente.

Visitez le site de la Green Education Foundation afin d’obtenir des conseils pour réduire votre consommation de plastique.

Par Michelle Campbell Mekarski

Jeunes plants de soja poussant entre deux rangs d’ivraie jaunissante cultivée comme plante-abri.

Reconstituer les sols grâce à l’agriculture régénératrice

L’agriculture régénératrice consiste à reconstituer les sols — la plus importante des ressources agricoles, mais aussi la plus menacée — et leur écosystème environnant. Cette approche gagne du terrain au Canada, tant sur les petites exploitations agricoles mixtes que sur les fermes de grande culture.

Les pratiques de l’agriculture régénératrice sont principalement axées sur le piégeage du carbone dans le sol, la réduction des ses perturbations physiques et sur le développement du réseau alimentaire souterrain, qui joue un rôle vital dans le fonctionnement du sol et dans la croissance des plantes. Les pratiques de l’agriculture régénératrice ne sont pas régies par un organisme de certification, contrairement à celles de la production biologique. Elles peuvent donc être adoptées par tous les agriculteurs, à différent niveaux d’intensité, peu importe le mode de production choisit. Voici quelques méthodes qui suscitent un intérêt parmi les agriculteurs canadiens.

Le pâturage en rotation consiste à faire paître les animaux dans de petits enclos, que l’on déplace chaque jour sur une autre partie du terrain. Il permet de fertiliser les champs avec les déjections produites par les animaux tandis qu’ils mangent. Le carbone que contient le fumier nourrit les organismes du sol, dans lequel il finit par être emmagasiné. Les bactéries présentes dans le sol transforment les nutriments des déjections animales en éléments assimilables par les plantes, ce qui permet de réduire la quantité d’engrais nécessaire à la culture dans le champ en question.

Un autre principe de l’agriculture régénératrice est de diversifier davantage les cultures en recourant à des plantes-abri (des petites plantes couvrant le sol entre les rangs de la culture principale), qui permettent de maintenir le sol couvert et de le stabiliser. On trouve habituellement parmi elles des légumineuses, dont les racines extraient l’azote de l’atmosphère à l’aide de bactéries symbiotiques. L’azote fixé sur les racines de la plante demeure dans le sol après la mort de celle-ci et peut ensuite être utilisé par la prochaine culture.

Le remisage de la charrue est une autre pratique respectueuse du sol. On a traditionnellement recours au labour pour lutter contre les mauvaises herbes dans les champs, pour enfouir les résidus des cultures dans le sol après la saison de croissance et pour ameublir les sols lourds au printemps avant la plantation. Or, des études démontrent que ces perturbations du sol s’avèrent catastrophiques pour la vie et la structure du sol, qu’elles contribuent considérablement à son érosion et qu’elles libèrent même des gaz à effet de serre. Au lieu de cela, des agriculteurs pratiquent la culture sans labour : ils ensemencent la terre directement dans le chaume des récoltes précédentes et utilisent d’autres méthodes pour lutter contre les mauvaises herbes, maintenant ainsi le sol couvert.

En résumé, l’agriculture régénératrice offre aux agriculteurs des moyens d’améliorer les ressources-sols de leurs exploitations, de réduire la quantité d’intrants nécessaire pour cultiver la terre et élever du bétail, et pour mettre en place des systèmes d’exploitation agricole plus sains et plus résilients. Les agriculteurs constatent de plus en plus qu’il est avantageux de mettre la biologie au premier plan de leurs préoccupations sur leur ferme. On ne devrait donc pas tarder à voir ces pratiques avant-gardistes remplacer les vieilles méthodes partout au pays.

Par Renée-Claude Goulet