À la recherche des artefacts perdus de l'ethnologue Marius Barbeau

On ne s’imagine pas que le bénévolat au Musée de l’agriculture et de l’alimentation du Canada puisse permettre d’élucider des mystères. Et pourtant!

Marius Barbeau, vers 1930.

Permettez-moi tout d’abord de vous expliquer comment tout a débuté. Il y a six mois, j’ai commencé à assister le conservateur William Knight dans ses recherches pour établir la provenance d’artefacts liés à l’agriculture. On m’a immédiatement demandé de résoudre un mystère impliquant une série d’artefacts qui auraient tous été recueillis par un même homme, l’ethnologue et folkloriste canadien Marius Barbeau (1883-1969). Considéré comme l’un des fondateurs de l’anthropologie canadienne, ce dernier s’est spécialisé dans les cultures autochtones et québécoises et il a amassé d’importantes collections pour le Musée national du Canada (maintenant le Musée canadien de l’histoire), où il a travaillé de 1911 à 1949.

« Ce projet a également contribué à confirmer le rôle souvent méconnu que Marius Barbeau a joué dans la documentation de l’histoire agricole du Canada. »

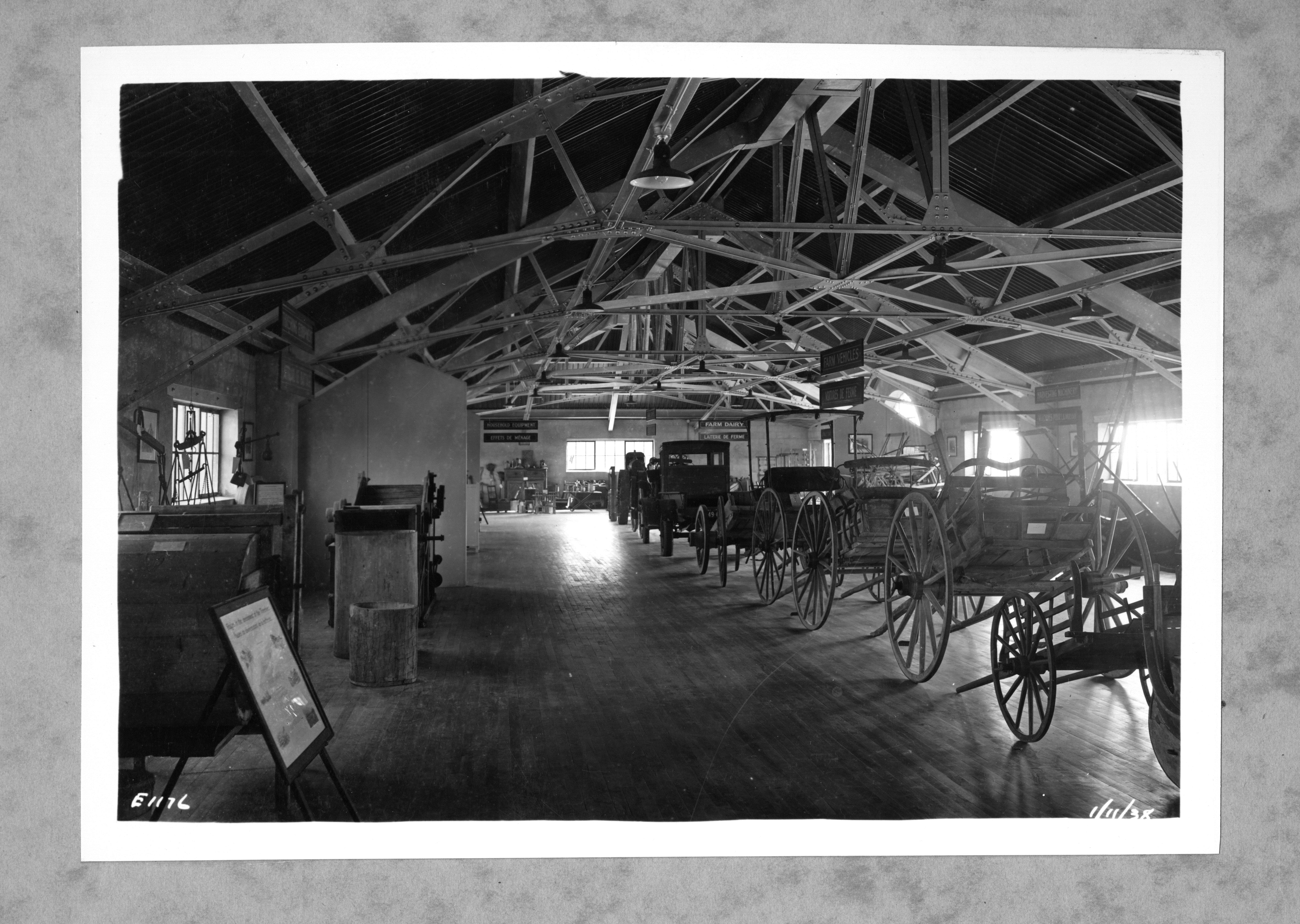

En 1936, le ministère fédéral de l'Agriculture a chargé Barbeau de rassembler des artefacts pour un nouveau musée à la Ferme expérimentale centrale d'Ottawa, site de l'actuel Musée de l'agriculture et de l'alimentation du Canada. Barbeau a recueilli, entre autres, quelque 500 artefacts, principalement liés à l'agriculture et à la vie domestique, auprès de la population rurale de l'Île d'Orléans, une communauté agricole située près de la ville de Québec.

Le musée du Ministère de l’Agriculture a été fondé en 1920 sur le site de la Ferme expérimentale centrale d’Ottawa, où se trouve l’actuel Musée de l’agriculture et de l’alimentation du Canada.

On m’a confié l’énorme tâche d’identifier ces objets et d’établir à nouveau, à l’aide des documents du Musée canadien d’histoire, leur origine et leur lien avec Marius Barbeau. Du lot initial de 500 artefacts, j’ai réussi à en identifier 13, ce qui m’a amenée à me poser la question suivante : qu’est-il arrivé à ces artefacts de 1936 jusqu’à nos jours?

À la fermeture du premier musée du ministère de l’Agriculture au milieu des années 1960, on a transféré la collection au Musée national. En 1967, le Musée national avait été scindé en trois musées distincts : la Direction du Musée de l’Homme (maintenant le Musée canadien de l’histoire), le Musée national des sciences naturelles (maintenant le Musée canadien de la nature) et le Musée national des sciences et de la technologie (maintenant le Musée des sciences et de la technologie du Canada, lequel fait aujourd’hui partie d’Ingenium). Le transfert de la collection d’artefacts rassemblés par Marius Barbeau depuis le Musée national a été mal fait. Des renseignements importants sur Marius Barbeau, ainsi que sur les propriétaires et les lieux d’origine des objets qu’il avait recueillis, ont été supprimés des fiches des artefacts. C’est donc à moi qu’il revenait de relier à Marius Barbeau ces artefacts et de déterminer à nouveau la provenance de ces derniers, qu’il avait soigneusement documentés.

Moulin à hacher le tabac, 1840-1936. Fabriqué à partir de planches taillées, ce moulin à tabac fut utilisé pour découper des feuilles de tabac séchées en parties plus fines. Marius Barbeau l'a acquis de Joseph Aubin, à l’île d’Orléans, au Québec, en 1936. Musées Ingenium, no. d'artefact 1969.1145

J’ai d’abord fouillé les archives du Musée canadien de l’histoire pour examiner la correspondance circonstanciée entre Marius Barbeau et le personnel du musée, notamment son directeur, son conservateur et son trésorier. Dans cette correspondance, on trouvait une liste complète des objets achetés par l’ethnologue ainsi que leur description. En comparant les descriptions originales à la facture des objets transférés dans les différents musées en 1967, j’ai réduit à 13 la liste des objets, qui étaient les plus susceptibles d’être attribuables à Marius Barbeau, et ceux-ci faisaient encore tous partie de la collection d’Ingenium. Ces descriptions comportaient souvent des renseignements qui permettaient de préciser la provenance des artefacts. J’ai découvert, par exemple, qu’un hachoir à tabac fait à la main et obtenu auprès de Joseph Aubin de l’île d’Orléans avait été fabriqué par le grand-père de ce dernier, Léon Aubin.

Plateau de tarare, 1840-1936. Un fermier aurrait utilisé cet outil pour ramasser du grain, et en le jetant en l'air pour séparer la balle légère des grains plus lourds. Barbeau l'a acquis de Oscar Paquet à l’Île-d'Orléans (Québec), à l'été 1936. Musées Ingenium, no. d'artefact 1969.1132

Table à beurre et rouleau, 1840-1936. Les fabricants de beurre ont utilisé cet outil pour terminer le processus de fabrication du beurre : il a enlevé le babeurre, mélangé avec du sel et produit un produit lisse et consistant. Barbeau l'a acquis de Prosper Tailleur, de St. Pierre (Île-d'Orléans, Québec), été 1936. Musées Ingenium, no. d'artefact 1969.1148

Grâce à l’information que j’ai retrouvée relativement à la collection et à la provenance des artefacts, le conservateur a pu mettre à jour des fiches du catalogue en y ajoutant les renseignements qui avaient été perdus. Ce projet a également contribué à confirmer le rôle souvent méconnu que Marius Barbeau a joué dans la documentation de l’histoire agricole du Canada.

Vous savez probablement qu’Ingenium, qui regroupe le Musée de l’agriculture et de l’alimentation du Canada, le Musée des sciences et de la technologie du Canada et le Musée de l’aviation et de l’espace du Canada, opère actuellement une transition qui figure parmi les plus importantes de son histoire des dernières décennies. En 2017, le Musée des sciences et de la technologie du Canada a rouvert ses portes après avoir fait l’objet de travaux de rénovation pendant deux années. Ingenium achève la construction du nouveau Centre de conservation des collections qui abritera, sous un même toit, les collections d’artefacts liés à l’agriculture, aux sciences et à la technologie. Dans le cadre de ce projet, les conservateurs d’Ingenium passent en revue leurs collections, mais les recherches approfondies, comme celles concernant la collection de Marius Barbeau, sont parfois reléguées à l’arrière-plan de travaux plus urgents. Prendre le relais du Dr Knight pour participer à l’examen de la collection afin d’améliorer la qualité de l’information sur les artefacts s’est avéré une expérience merveilleuse. Les bénévoles comme moi ont non seulement la possibilité de contribuer de façon importante à la collection du Musée, mais également l’occasion de résoudre une ou deux énigmes!

« Visitez le Musée des sciences et de la technologie du Canada pour voir la cariolle que Marius Barbeau a acquise en 1936, en exposition dans l'Allée des artefacts. »

Cette photo de deux enfants sur une charrette à bœufs a été prise par Marius Barbeau à Saint-Antonin, au Québec, en 1918.

Lectures additionnelles :

Marius Barbeau, Musée canadien de l'histoire, Un apercu de la culture canadienne, 1883-1969.

Visitez le Phonographe de Marius Barbeau pour écouter des chansons folklorique canadiennes-françaises, Musée canadien de l'histoire, Un apercu de la culture canadienne, 1883-1969.

Marius Barbeau, L'encyclopédie canadienne, R. Landry, D. Ménard, R.J. Preston

Remerciements :

Merci à M. Vincent Lafond et M. Benoît Thériault, Archivistes, Centre de Ressources, Musée canadien de l'histoire, à William Knight pour son appui, et Michel Labrecque pour la mise en page.