Description du projet

Conserver en temps de quarantaine (CTQ) est une initiative de conservation dont l’objectif est de répondre à la pandémie de COVID‑19 en « temps réel » tout en réfléchissant aux moments qui seront significatifs pour la population canadienne à venir. L’initiative a pour objectif :

- d’atténuer l’isolement social pendant la pandémie;

- de documenter les difficultés technologiques;

- de mettre en évidence l’innovation et les adaptations canadiennes qu’a suscitées la pandémie;

- de préserver les expériences du public et de la communauté muséale et de les faire connaître;

- de mettre au point et à l’essai de nouvelles méthodes et méthodologies de conservation.

L’équipe de CTQ est consciente des graves et parfois terribles effets qu’a la pandémie sur la vie des gens. Nous nous efforçons de prendre conscience de nos expériences, de faire preuve d’empathie et de tenir en compte le fait que les expériences des autres par rapport à la COVID‑19 pourraient différer des nôtres. Nos collaborateurs portent attention au ton des projets et au moment choisi. La compétence partagée est essentielle à ce projet; les Canadiens et Canadiennes doivent pouvoir faire part de leurs expériences à leur façon, s’ils le veulent bien et au moment qu’ils auront choisi.

Les résultats de cette initiative sont énumérés ci-dessous, et s’ajouteront de façon continue.

Résultats du projet

Rapports de recherche

Archives

Les Archives d’histoire orale sur le déploiement du vaccin contiennent des entrevues menées auprès de personnes associées aux efforts de vaccination contre la COVID‑19, y compris des savants, des fabricants, des politiciens et médecins responsables, ainsi que des personnes vaccinées. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez écrire à biblio-archives@ingeniumcanada.org.

Expositions

Billets de blogue sur le Réseau Ingenium

Acquisitions

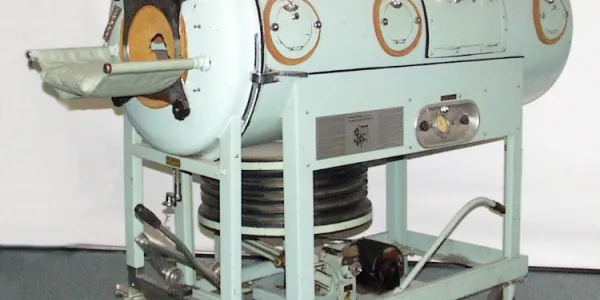

Respirateur Air1 de la CAE

Le respirateur Air1 de la CAE est un ventilateur mécanique moderne fabriqué par la CAE, chef de file mondial en matière de simulation et de formation, en réponse à la pandémie de COVID‑19 et à la pénurie prévue de respirateurs susceptibles de sauver des vies au Canada. L’appareil a été conçu très rapidement; cette technologie a d’ailleurs été la première du genre à être certifiée par Santé Canada pendant la pandémie. Cinq cents employés issus de domaines extraordinairement variés se sont portés volontaires pour collaborer au projet de diverses façons, y compris en travaillant à la manufacture où les appareils ont été assemblés. Ce respirateur de fabrication canadienne comporte plus de 500 pièces, obtenues de 130 fournisseurs canadiens. La pandémie a frappé l’industrie aérospatiale de plein fouet; cette histoire positive est l’une des rares qu’ont connues les entreprises aérospatiales et qui les ont maintenues à flot au cours des 14 derniers mois. Au début du printemps 2021, 8 200 de ces appareils avaient été fabriqués.

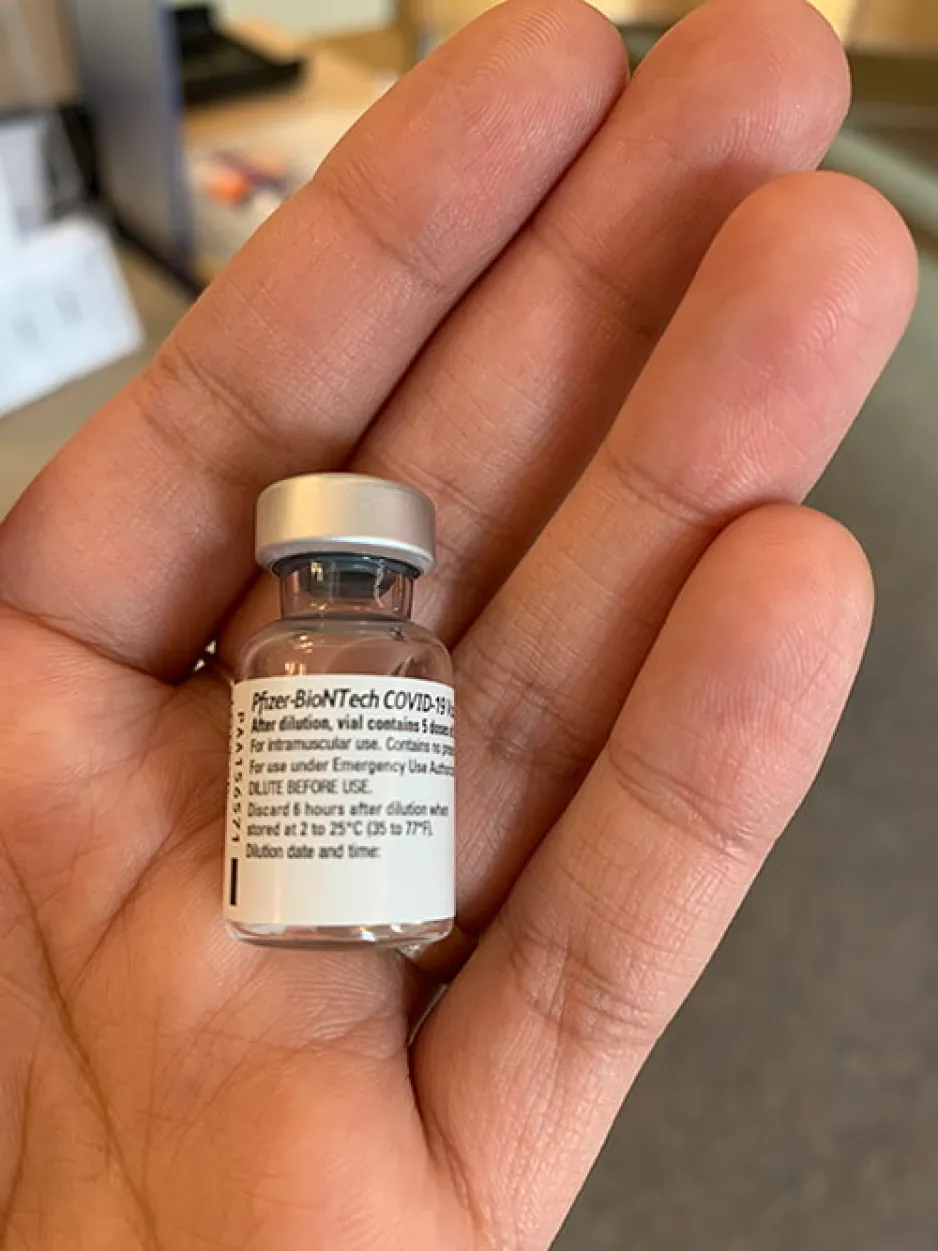

Fioles de vaccins Pfizer-BioNTech contre la COVID‑19

Le 14 décembre 2020 et le 4 janvier 2021, le Réseau universitaire de santé a administré le contenu de ces fioles à cinq employés du Rekai Centre de Toronto; ils étaient les premiers travailleurs de la santé du Canada à recevoir le vaccin de Pfizer-BioNTech contre la COVID-19. Il s’agissait bien sûr d’un moment important dans la lutte contre la pandémie au Canada, mais ces fioles sont aussi liées à des efforts essentiels de recherche collaborative, à l’accessibilité des chaînes d’approvisionnement et à de vastes systèmes de connaissances qui ont orienté le développement, la phase d’essai et la production de masse finale du vaccin. Un de ces exemples est celui d’une société de biotechnologie de Vancouver nommée Acuitas Therapeutics, qui a mis au point la nanotechnologie, soit un système de livraison fondé sur des nanoparticules lipidiques, qui permet à l’ARN messager que contient le vaccin de Pfizer-BioNTech d’atteindre sa cible de façon sécuritaire.

Le dix millionième masque de General Motors Canada

Le premier cas connu de COVID‑19 au Canada remonte au 23 janvier 2020. Quelques mois plus tard, le pays était aux prises avec une pénurie de masques. Pour répondre à cet urgent besoin, le ministre fédéral de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie a annoncé, le 24 avril 2020, que le gouvernement avait signé une lettre d’intention qui permettrait à General Motors Canada de fabriquer 10 millions de masques de qualité médicale avant le printemps 2021. Ingenium a fait l’acquisition du dix millionième masque, qui représente une pièce essentielle de l’équipement de protection individuelle porté tout au long de la pandémie. Le lieu où ce masque a été manufacturé rappelle aussi l’effort déployé par de nombreuses industries, au Canada et partout dans le monde, pour répondre à la COVID‑19 en adaptant leur production et leurs produits afin de répondre aux nouveaux besoins et aux pénuries.

Profiles vidéo

Transcription

| Audio | Visuel |

|---|---|

|

0 :00 Musique d’ambiance tranquille. |

Des personnes portant un masque déambulent autour du terrain d’un marché. |

|

0:01 Narration de la conservatrice Emily Gann : Alors que de nombreuses personnes souhaitent oublier la pandémie actuelle et passer à autre chose, … |

|

|

0:07 Gann : … les conservateurs et les musées du monde entier réfléchissent aux souvenirs que nous laissera cette période. |

Plan panoramique sur un panneau indiquant « Musée fermé », devant le Centre Ingenium. Texte à l’écran : Mention de source : Molly McCullough |

|

0:14 Gann : Quelle est la meilleure façon de documenter une situation que nous vivons actuellement et de préserver des artefacts issus de cette situation? |

Plan panoramique sur le côté ouest du bâtiment du Centre Ingenium. |

|

0:24 Gann : Quand n’importe quoi pourrait devenir un artefact, comment déterminer ce qui représentera le mieux ce moment historique à l’avenir? Quelles anecdotes liées à la COVID-19 perdureront, et lesquelles risquent de se perdre au fil du temps? |

La conservatrice Emily Gann, une femme blanche dans le milieu de la trentaine, parcourt le Centre Ingenium et regarde des artefacts dans l’une des salles d’entreposage. |

|

0:41 Gann : Comment recueillir les éléments qui témoignent d’une époque que tout le monde souhaite oublier? |

Mme Gann entre dans le laboratoire de conservation du Centre Ingenium. |

|

0:46 Gann : L’initiative Conserver en temps de quarantaine est une création d’Ingenium dirigée par ses conservateurs. Elle est notre réponse à la pandémie et au désir de comprendre – et de préserver – ce qui se passe autour de nous, à travers le prisme de la science et de la technologie.

|

Mme Gann est assise et parle depuis la bibliothèque du Centre Ingenium. On voit des étagères derrière elle.

Texte à l’écran : Emily Gann, conservatrice, Ingenium |

|

1:05 Gann : J’aimerais vous raconter quelques anecdotes au sujet de l’une de nos acquisitions les plus récentes liées à la pandémie : |

Gros plan sur les mains gantées de la conservatrice Erin Secord, qui ouvre soigneusement le paquet de flacons. |

|

1:13 Gann : deux fioles vides du vaccin de Pfizer-BioNTech contre la COVID-19. |

La conservatrice place deux fioles côte à côte sur la table. |

|

1:17 Gann : Le 14 décembre 2020 et le 4 janvier 2021, … |

Gros plan sur une des fioles. |

|

1:22 Gann : … le Réseau universitaire de santé a administré le contenu de ces fioles à cinq employés du Rekai Centre de Toronto; |

Gros plan sur les mains gantées de la conservatrice, qui tient une fiole dans chaque main et qui les retourne pour révéler des autocollants indiquant les chiffres « 1 » et « 2 » sous les fioles. |

|

1:30 Gann : ils étaient les premiers travailleurs de la santé du Canada à recevoir le vaccin de Pfizer-BioNTech contre la COVID-19. |

La caméra fait un zoom arrière sur une image fixe montrant Anita Quidangen recevant sa première dose du vaccin, administré par Tamara Dus.

Texte à l’écran : Mention de source : University Health Network Affaires publiques et communications |

|

1:38 Gann : Il s’agissait bien sûr d’un moment important dans la lutte contre la pandémie au Canada, mais ces fioles symbolisent beaucoup plus que ce simple moment. |

Mme Gann est assise et parle depuis la bibliothèque du Centre Ingenium. On voit des étagères derrière elle.

|

|

1:48 Gann : Leur culture matérielle nous permet de témoigner des efforts essentiels de recherche collaborative, des chaînes d’approvisionnement et des vastes systèmes de connaissances qui ont orienté le développement, |

Gros plan sur les mains gantées de la conservatrice, qui inspecte une fiole sous une lumière de laboratoire. |

|

2:02 Gann : la phase d’essai et la production de masse finale du vaccin.

Elles servent aussi de minuscules fenêtres sur l’avenir de la science, de la technologie et de la médecine. |

Gros plan de caméra sur des fioles disposées sur une table dans le laboratoire de conservation du Centre Ingenium. |

|

2:11 Gann : Les chercheurs étudient l’ARN messager, ou ARNm, depuis sa découverte dans les années 1960. L’un des défis que comporte cette technologie est lié à la possible dégradation rapide de l’ARNm, avant même qu’il puisse « livrer » son message – le script ARN – et que les protéines présentes dans les cellules puissent lire ce message. La solution à ce problème est venue d’avancées dans les nanotechnologies, en particulier les nanoparticules lipidiques qui enveloppent l’ARNm comme une bulle et le protègent, ce qui lui permet d’entrer dans les cellules. |

Vidéo animée montrant comment la technologie de l’ARNm pénètre dans la cellule, gracieuseté d’Acuitas Therapeutics.

Texte à l’écran :

Mention de source : Acuitas Therapeutics |

|

2:49 Gann : Pour le vaccin de Pfizer-BioNTech contre la COVID-19, une société de biotechnologie de Vancouver nommée Acuitas Therapeutics a mis au point les nanoparticules lipidiques qui permettent à ce vaccin de fonctionner. |

Plan panoramique sur une vidéo montrant des chercheurs travaillant dans le laboratoire d’Acuitas à Vancouver.

Texte à l’écran :

Mention de source : Acuitas Therapeutics |

|

3:03 Gann : Au début de la pandémie de COVID-19, le Canada ne disposait pas d’installation qui pourrait rapidement être convertie pour la production de vaccins à vecteur viral ou de vaccins à ARNm. La capacité limitée du Canada à fabriquer des vaccins au pays signifiait qu’il devait dépendre entièrement de chaînes d’approvisionnement mondiales et de sources étrangères pour se procurer des doses.

Pour faire entrer les vaccins au Canada, de nombreux réseaux de connaissances, systèmes de transport et ordres de gouvernement ont dû travailler ensemble pour faciliter l’approvisionnement et la distribution. |

Mme Gann est assise et parle depuis la bibliothèque du Centre Ingenium. On voit des étagères derrière elle.

|

|

3:42 Gann : Ces fioles ont été fabriquées dans une usine de Corning, dans le nord-ouest de l’État de New York, l’une des rares entreprises qui fabriquent des fioles de verre pour l’industrie pharmaceutique. |

Gros plan sur des centaines de fioles vides soigneusement emballées ensemble sur un tapis roulant.

Texte à l’écran :

Mention de source : Christopher Payne |

|

3:54 Gann : Les fioles conçues pour contenir des médicaments ou des vaccins, comme celles-ci,,… |

Gros plan sur des fioles disposées sur une table grise dans le laboratoire de conservation du Centre Ingenium. |

|

3:59 Gann : … doivent respecter des normes de sécurité extrêmement élevées; elles doivent être incassables et résistantes à des températures extrêmes. Ces fioles sont fabriquées en Valor Glass, … |

Gros plan sur les mains gantées de la conservatrice, qui inspecte l’une des fioles données à Ingenium. |

|

4:13 Gann : … un verre pharmaceutique relativement nouveau de Corning. En 2011, Corning a commencé à développer ce verre dans le but d’améliorer ses fioles médicales. |

Plan sur une fiole placée sur une table grise dans le laboratoire de conservation du Centre Ingenium. |

|

4:22 Gann : Après avoir expérimenté avec différents additifs, on a constaté que l’ajout de nouveaux ingrédients à la silice et le retrait d’éléments habituels donnaient un verre pharmaceutique plus solide. |

Gros plan sur des stations de machines industrielles servant à la fabrication du verre pharmaceutique à l’usine de Corning.

Texte à l’écran :

Mention de source : Christopher Payne |

|

4:35 Gann : Depuis l’État de New York, ces fioles ont été expédiées à l’usine de production de Pfizer-BioNTech en Belgique. Là-bas, les fioles sont passées par une machine de remplissage automatisé très complexe, où elles ont été lavées et stérilisées, puis remplies du vaccin de Pfizer-BioNTech contre la COVID-19. Les fioles ont ensuite été scellées et préparées pour le transport. |

La caméra suit des fioles le long du système automatisé de traitement et de préparation à l’usine de Pfizer.

Texte à l’écran : Mention de source : Pfizer Canada |

|

5:01 Gann : Aux côtés de commandes pour d’autres pays, les fioles destinées au Canada ont été soigneusement chargées dans un avion de la United Parcel Service le 12 décembre 2020. |

À l’usine de Pfizer, des employés emballent les flacons dans de petites boîtes, les placent dans une glacière et remplissent la glacière de glace sèche. Les boîtes sont soigneusement emballées dans de grands cartons d’expédition et préparées pour le transport.

Texte à l’écran :

Mention de source : Pfizer Canada |

|

5:11 Gann : Après des arrêts en Allemagne et aux États-Unis, la cargaison est finalement arrivée à l’aéroport international de Hamilton dans la soirée du 13 décembre 2020. |

Image fixe d’une scène nocturne présentant un homme en avant-plan, observant le déchargement d’une cargaison d’avion.

Texte à l’écran :

Mention de source : Gouvernement de l’Ontario |

|

5:22 Gann : La province a choisi le Réseau universitaire de santé pour superviser le programme de vaccination à Toronto. |

Gros plan sur une photo fixe montrant six employés du University Health Network debout devant trois bannières, le visage recouvert d’un masque. |

|

5:30 Gann : Le lundi 14 décembre 2020 à 9 h 40, Jin Huh, directeur principal de pharmacie pour le Réseau, … |

Gros plan sur une photo fixe de Jin Huh, debout devant deux bannières dans le gymnase du Michener Institute of Education. |

|

5:41 Gann : … a reçu cette première livraison, qui contenait 585 fioles. |

Mme Gann est assise et parle depuis la bibliothèque du Centre Ingenium. On voit des étagères derrière elle.

|

|

5:45 Gann : Selon un plan savamment orchestré, il a rapidement traversé l’édifice afin d’apporter les fioles à Kelly Lalog, … |

Gros plan sur une photo fixe présentant une centaine de fioles rangées côte à côte dans un plateau. Les fioles semblent très froides.

Texte à l’écran :

Mention de source : University Health Network

|

|

5:52 Gann : … technicienne en pharmacie autorisée, qui les a placées dans le congélateur à -70 °C. |

Gros plan sur une photo fixe présentant deux congélateurs industriels. Sur celui de gauche, un écran numérique indique -74 °C, et la porte de celui de droite est ouverte et laisse voir quatre étagères où sont rangées des boîtes de fioles fermées.

Texte à l’écran :

Mention de source : University Health Network |

|

5:59 Gann : Peu après, Tamara Booth Rumsey, superviseure des techniciens en pharmacie à l’Hôpital Princess Margaret, a préparé les vaccins. Elle a inspecté les fioles, en a retiré les capuchons mauves, les a retournées et y a injecté 1,8 mL de solution de chlorure de sodium à l’aide d’une seringue stérile afin de diluer le vaccin. Après une dernière inversion pour maintenir le vaccin en suspension, et une dernière inspection, elle a préparé cinq seringues, chacune contenant 0,3 mL de vaccin. |

Séquence vidéo présentant Tamara Booth Rumsey préparant les doses, assise à un bureau. Munie de gants en latex bleus, elle prépare le vaccin dans la fiole et cinq seringues.

Texte à l’écran :

Mention de source : University Health Network |

|

6:36 Gann : Un membre du personnel a ensuite transporté les cinq seringues préparées à la clinique de vaccination du Michener Institute of Education. |

Gros plan sur une photo fixe montrant trois employés du University Health Network entrant ensemble dans le gymnase du Michener Institute of Education.

Texte à l’écran :

Mention de source : University Health Network |

|

6:45 Gann : À 12 h 01, Tamara Dus, infirmière autorisée, s’est assise pour administrer les doses aux cinq premières personnes à recevoir le vaccin au Canada, toutes membres du personnel de soins de longue durée. Le Réseau universitaire de santé a mis de côté une deuxième fiole afin que ces travailleurs de première ligne puissent recevoir leur deuxième dose trois semaines plus tard. |

Séquence vidéo présentant Tamara Dus administrant une dose du vaccin de Pfizer-BioNTech contre la COVID-19 à Anita Quidangen. Des collègues présents applaudissent.

Texte à l’écran :

Mention de source : University Health Network |

|

7:10 Gann : Après la levée du deuxième confinement en Ontario, le Réseau a expédié ces fioles à Ingenium … |

Plan sur deux fioles sur une table grise dans le laboratoire de conservation du Centre Ingenium. |

|

7:18 Gann : … afin que nous puissions les intégrer à notre collection nationale et les conserver. Depuis, ces fioles ont orienté un projet de recherche sur l’histoire orale, qui se penche sur le déploiement du vaccin au Canada. |

Gros plan sur la conservatrice inspectant les deux fioles dans le laboratoire de conservation du Centre Ingenium. |

|

7:32 Gann : Jennifer Fawcett, chercheuse chez Ingenium, a dirigé ce projet au cours de l’été 2021. Voici un extrait de son entrevue avec Pieter Cullis, … |

Mme Gann est assise et parle depuis la bibliothèque du Centre Ingenium. On voit des étagères derrière elle.

|

|

7:43 Gann : … professeur de biochimie et de biologie moléculaire à l’Université de la Colombie-Britannique et cofondateur d’Acuitas Therapeutics. Dans ce court extrait, Cullis nous parle de l’avenir de la technologie de l’ARNm. |

Deux écrans côte à côte – Le Dr Pieter Cullis est sur celui de gauche et Jennifer Fawcett, sur celui de droite. |

|

7:57 Pieter Cullis : « Cette technologie va révolutionner la médecine. En fait, on peut voir que c’est déjà commencé. Puisqu’on peut fabriquer n’importe quelle protéine, on peut modifier une protéine ou la réduire au silence. Autrement dit, on peut couvrir la plupart des maladies chez les humains en arrivant à faire l’une de ces trois choses. C’est donc un peu la ruée vers l’or dans le domaine en ce moment, puisque pour beaucoup de maladies auparavant incurables, on dispose d’un nouveau moyen de s’y attaquer. » |

Dr Pieter Cullis parle depuis son bureau à la maison. On voit une grosse bibliothèque derrière lui. |

|

8:33 Gann : Bien que la collecte d’artefacts contemporains n’ait rien de nouveau pour les musées, la portée et l’ampleur de la pandémie de COVID-19 posent des défis uniques pour les conservateurs. Au cours des années à venir, nous nous efforcerons de documenter la pandémie, tout en restant conscients de ses legs potentiels, des divergences qu’elle occasionne et de ses répercussions inattendues sur la société et la technologie. |

Mme Gann est assise et parle depuis la bibliothèque du Centre Ingenium. On voit des étagères derrière elle.

|

|

8:59 Musique d’ambiance tranquille. |

Lettrage blanc sur un écran noir : Merci Acuitas Therapeutics Christopher Payne Jennifer Fawcett Megan Ogilvie Pfizer Canada Pieter Cullis University Health Network

Emily Gann Michael D’Eon |

|

9:03 |

Le logo d’Ingenium apparaît en animation sur un fond blanc. |

|

9:11 La musique d’ambiance s’estompe. |

Le logo d’Ingenium s’estompe et est remplacé par un logo du Canada. |

|

9:12 |

Le logo du Canada disparaît et est remplacé par l’URL Web d’Ingenium : IngeniumCanada.org |

Collaborations

Responsable du projet

Emily Gann, doctorante

Conservatrice, Ressources naturelles et technologies industrielles

egann@ingeniumcanada.org